■ 금요일에 만나는 詩와 그림

좋은 음식, 좋은 경치는 항시 같이 나눠 먹고 함께 구경하는 사람이 옆에 있을 때가 더 맛있고 더 멋있어 빛나는 가치로 보이게 마련이다. 이게 바로 ‘인지상정(人之常情)’이 되기 때문이다

대춘부(待春賦) / 신석정 좋은 음식, 좋은 경치는 항시 같이 나눠 먹고 함께 구경하는 사람이 옆에 있을 때가 더 맛있고 더 멋있어 빛나는 가치로 보이게 마련이다. 이게 바로 ‘인지상정(人之常情)’이 되기 때문이다

산은

산대로 첩첩 쌓이고

물은

나무는 나무끼리

짐승은 짐승끼리

우리도 우리끼리

봄을 기다리며 살아가는 것이다

이미지 확대보기

이미지 확대보기“1953년에 첫 시집 <목숨>을 펴낸 지 60년이 되는 2013년 올해에 17시집을 간행하면서 책명을 ‘심장이 아프다’로 하였다. 모든 사람, 모든 동식물까지가 심장으로 숨 쉬며 살고 있는 이 범연한 현실이 새삼 장하고 아름다워 기이한 전율로 치받으니 나의 외경과 감동을 아니 고할 수 없다.”

시인의 말에 난, 이끌렸다. 연필을 쥔 내 오른손이 턱하니 맥없이 풀렸다. 줄 친 선이 삐뚤빼뚤 희미해졌다. ‘심장이 아프다’라는 제목을 보고 울컥, 온갖 상념과 감정이 두레박에 퍼 올린 물처럼 괴었다. 위로 치솟았다. 오십대 이후의 나의 병력(病歷), 심근경색 4회. 이 때문에 난 망설이지 않았다. 김남조의 시집을 덜컥 구매했다.

나무와 나무그림자

나무는 그림자를 굽어보고

그림자는 나무를 올려다본다

밤이 되어도

비가 와도

그림자 거기 있다

나무는 안다

(김남조, <나무와 그림자> 전문)

시단의 현역 시인, 김남조(金南祚, 1927~ ) 선생은 우리 나이로 올해 94세가 되셨다. 내 어머니(87세) 보다도 연상이니 언니이시다. 놀랬다. 여적 정정하게 시를 쓰시니 말이다.

e 편한 세상

인터넷이 있어서 찾기 쉬운 편한 세상이 되었다. 시인 신석정(辛夕汀, 1907~1974) 선생의 자료를 찾다가 우연히 알게 된 석정문학관(www.shinseokjeong.com). 자료실에서 풋풋한 젊은 시절의 김남조 선생의 사진을 마주치며 보게 될 줄이야.

이미지 확대보기

이미지 확대보기나는 저 사진의 배경이 신석정 시인의 자택(청구원·靑丘園) 마당이 아니라 전주(고사동 497번지) 한옥집에서 기념했지 싶다. 청구원은 지금 전북 부안 선은리, 라는 곳에 있다. 시인 신경림이 쓴 <시인을 찾아서>(우리교육, 2004년)라는 책에 관련 글이 보인다.

전북 기념물 84호로 지정되어 있는 집 대문 언저리에는 시누대가 무성해 있고, 안내판에는 26세에 이 집을 직접 지을 때 벽오동, 은행나무, 목련, 산수유 등을 심었다는 설명이 있었다. 집이 한 귀퉁이에 앉은 터는 2백여 평이 실히 되어 보였고, 그가 심었다는 나무들을 일일이 확인할 수는 없었지만, 산울타리 안 텃밭은 콩, 파, 고추, 배추, 고구마, 땅콩 등이 알뜰하게 심어져 있고 빠꼼하게 열린 마당에는 들깨와 고주박이 가을 햇살을 받으며 널려 있었다.

김해 만경의 넓은 들, 내소사가 있는 서해의 명산 변산, 거기에 바다까지를 갖춘 곳에 석정의 집은 자리 잡고 있었다. 석정은 이 집을 스스로 ‘청구원(靑丘園)’이라 명명했는데 첫 시집 <촛불>과 둘째 시집 <슬픈 목가>는 바로 이 집에서 씌어진 것이다. 이 집을 드나든 문인도 한 둘이 아니다. (같은 책, 56~57쪽 참조)

명시 <대춘부>는 전주고등학교 교사 시절에 펴낸 세 번째 시집 <빙하>(정음사, 1956년)가 그 출처이다. 이 점을 십분 감안하자면 아마도 사진의 감나무 아래의 마당은 전주에 교사로 살 때, 그 한옥이 맞는 것 같다. 참고로 김남조의 첫 시집 <목숨>이 1953년에 간행된 것을 미루어 짐작할 때, 갓 등단한 신인으로 김 시인이 시단의 선배이자 중견 시인이었던 석정을 찾아와 인사하는 그 해(1956년)에 함께 찍었던 사진이지 싶다.

‘대춘부’의 절제와 여백이 최북의 ‘공산무인도’ 그림에 오롯이

“시란, 본래 구체적 사물이나 현상의 일부를 살짝 제시하는 것만으로도 풍부하고 진정한 감정과 현상의 본질을 독자에게 전달할 수 있는 예술이다. 말로는 붙잡을 수 없는 그 비밀스런 세계는 오히려 절제와 여백 속에서 은근히 모습을 드러낸다.” (안대회, <궁극의 시학>, 21쪽 참조)

신석정 시인의 시를 읽으면서 난, 그 절제와 여백이 참 좋았다. 기뻤다. 한 편의 산수화 그림을 보는 것처럼 자꾸 눈과 마음이 행간으로 갔더랬다. 시적 풍경이 뭐랄까, 어찌 보면 충담(沖淡)이어서 맑고도 깨끗한 맛이 나기도 하고, 또 어찌 보면 고고(高古)하여 높고 예스러운 멋이 비 내린 뒤의 연꽃처럼 은은하게 풍긴다.

또 어찌 보자면, 사시사철 늘 푸른 울타리가 기꺼이 되어주는 영산홍을 보는 것 같은 신석정의 시세계는 바다를 바라보는 산의 모습처럼 고고(高古)해서 그림처럼 아름답다. 이참에 한 편 더, 신석정 선생의 다른 시 ‘산산산(山山山)’ 전문을 들여다 보자.

산산산 / 신석정

지구엔

돋아난

산이 아름다웁다.

산은 한사코

높아서 아름다웁다.

산에는

아무 죄없는 짐승과

에레나보다 어여쁜 꽃들이

모여서 살기에 더 아름다웁다.

언제나

나도 산이 되어보나 하고

기린같이 목을 길게 늘이고 서서

멀리 바라보는

산

산

산

신석정은 ‘산’을 소재로 많이 시를 지었다고 전한다. 그의 시를 읽고 다시 김남조의 ‘나무와 그림자’를 대하자니 마치 그 산산산, 어딘가에 나무가 서 있고 그림자가 ‘나’를 하염없이 기다리고 있을 것만 같다. 기분이 들어 흥(興)이 오른다. 그래서 시시비비(是是非非)를 가리고 따지지 않아도 되는 마음씨가 산의 나무가 되어서 멀리, 목을 높이 들고 서서 바다를 바라보면서 다 받아줄 것만 같다. 시에서 ‘에레나’라는 꽃은 ‘호주애기동백’을 가리키는 것 같다.

이미지 확대보기

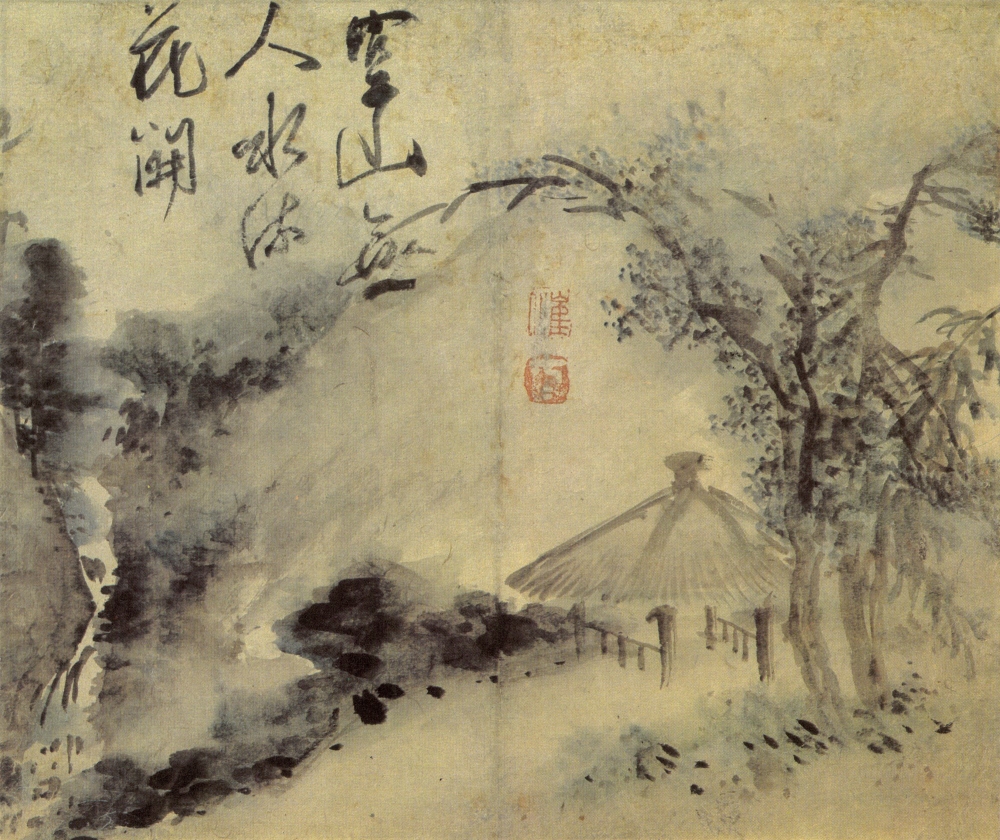

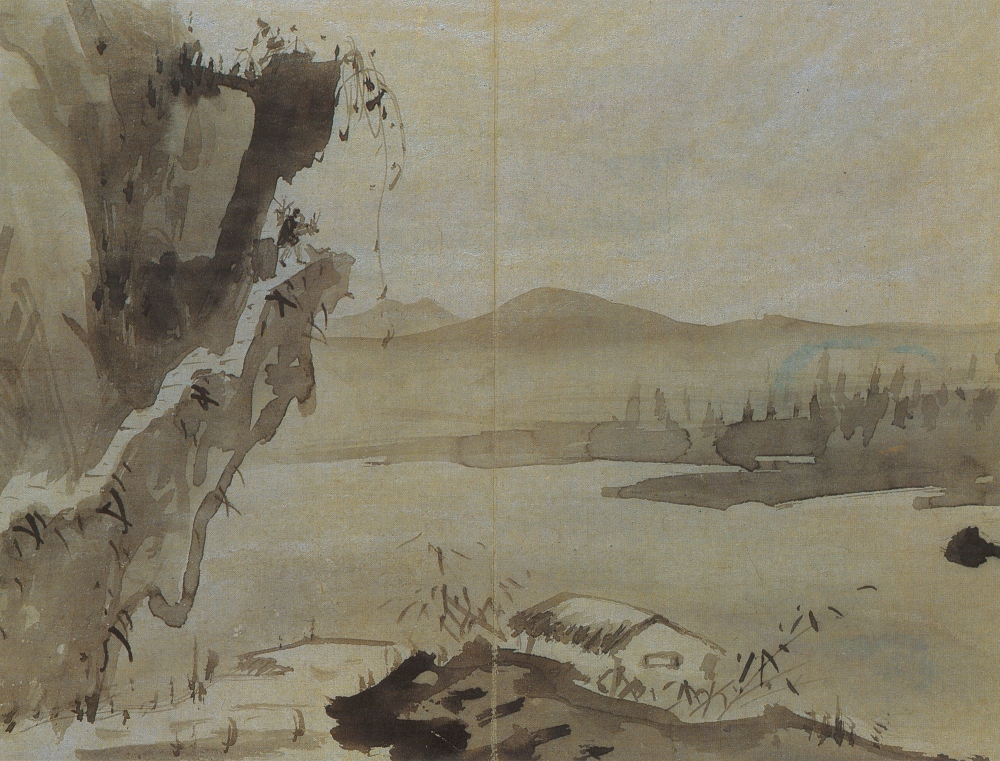

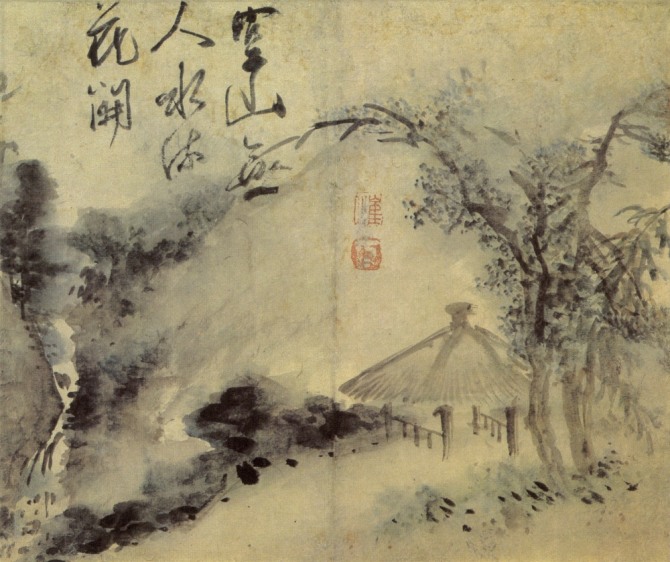

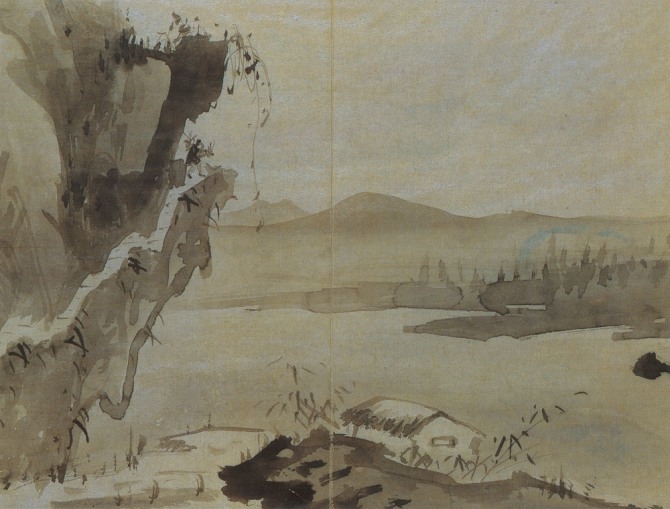

이미지 확대보기조선 중기의 화가 나옹(懶翁) 이정(李楨, 1578~1607)의 <산수도>라는 작품이다. 그림은 목을 높이 들고 건너 바다를 바라보는 괴암괴석의 산비탈이 왼쪽에, 그 아래로 대숲을 끼고 호젓하게 모옥(茅屋·띠 따위 풀로 이엉을 만들어 지붕을 이은 집)이 외따로 한 채 서 있는 바닷가 마을인데 그 한산한 모습이 부안 변산 앞바다를 전망하기에 딱 좋았다는 신석정 시인의 부안집 ‘청구원’을 쏙 빼닮았다. 퍽 비슷해서다. 뭐 눈엔 뭐만 보인다고.

나옹 이정은 18세기의 겸재 정선과 사천 이병연이 그림과 시를 바꿔서 보는 우정을 과시한 것처럼 동시대의 명사 허균과 친구처럼 허물없이 지냈다고 한다.

나옹 이정과 교산 허균도 서로의 그림과 시를 주고받는 벗(知音)이었다. 하지만 안타깝게도 천재 화가였던 이정은 30세에 요절하고 말았다. 살아 생전에 이정은 술을 매우 좋아했다고 한다. 또한 그이는 우리 자연, 산수(山水)의 아름다움을 보면 집으로 귀가하는 것조차 까마득하게 잊고 그림 그리기에 몰두했다는 이야기로 유명하다. 그러니 꼭 국립박물관에 가서 직접 보고픈 맘 불쑥 치민다. 간절해지는 것이다. (그놈의 코로나19가 뭔지~)

오로지 붓끝으로 먹고 살았다는 그 사람. 생전에 그의 아호는 ‘호생관(毫生館)’이었다. 이름이 최북(崔北, 1712~1786)이라고 한다. 최북은 스스로 눈을 찌른 일화가 전하는 까닭에 서양의 유명 화가 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh, 1853~1890)의 스스로 귀 자른 것과 곧잘 견주어 대비가 되는 인물로도 우리에게 익히 잘 알려져 있다.

어쨌든 최북과 반 고흐는 생전에 둘 다 ‘미치광이 화가’라는 소리를 들었다는 점에서도 그렇고 생전에 이름값이 높지 않고 부귀와 영광을 못 누렸다는 점까지 만나게 되면 마음이 씁쓸해진다. 짠해진다.

이름으로 쓴 한자 ‘北’자를 반으로 쪼개면 ‘七’이 두 개여서 최북은 ‘칠칠한 수명’을 누렸던가. 49세로 ‘열흘을 굶다 그림 한 폭 팔아 술을 사 마신 날 겨울 성곽의 삼장설(세 길이나 높이 쌓인 눈)에 쓰러져 죽었다’라고 일화가 있다. 반면에 반 고흐는 총에 맞아 숨을 거뒀다는데 따져보니 우리 나이로는 48세로 ‘칠칠이’에는 한 끗 차이로 수가 못 미친다. 겨우 모자란다.

그럼에도 반 고흐에 반해 최북은 지금까지 유명세가 심히 덜한 편이니 몹시 슬퍼진다. 생각할수록 안타까운 일이다. 그나마 다행은 전남 무주에 ‘최북 미술관’이 들어섰다는 사실을 들 수 있다. 우리 땅, 실경(實景)의 산수를 잘 그렸던 호생관 최북. 그의 출생지가 전남 무주 땅인 것을 미술관 덕분에 첨 알았다.

산에는

아무 죄없는 짐승과

에레나보다 어여쁜 꽃들이

모여서 살기에 더 아름다웁다.

신석정 시인과 화가 이정, 이 두 인물처럼 ‘최북’은 우리 땅, 산과 물을 무척 좋아했고 사랑했다. 그래서 ‘최산수’라는 별명까지 붙었다. 여튼 최산수는 산에 가서 꽃과 풀, 새와 짐승, 바위, 고목, 메추라기와 호랑나비를 직접 보고 그렸다. 가장 앞서 소개한 그림 <공산무인도> 또한 눈으로 본 실제 경치를 ‘어리숙한 담먹·담채와 미점의 붓자국(미술사학자, 이태호의 評)’으로 농담(濃淡)의 절제와 여백을 살려 외롭고 쓸쓸한 기세로 그려낸 것이리라.

공산무인(空山無人) 수류화개(水流花開)

<공산무인도> 좌측 상단을 보자. 거기에 휘갈긴 행서체로 여덟 글자(한자)가 보인다. 이를 흔히 ‘화제시’라고 말한다. 말하자면 그림의 여백을 이용해서 그림과 썩 어울리는 한시(漢詩)를 빌리어서 몇 자 쓴 것이 그것이다.

중국 북송의 대문호 소동파의 ‘십팔대아라한송(十八大阿羅漢頌)’ 중 아홉 번째 아라한에 나오는 문구를 화제시(畵題詩)로 슬그머니 인용한 것이다. 추사 김정희가 쓴 서예 작품에도 ‘십팔대아라한송’이 있는데 최산수 그림의 여덟 글자, ‘空山無人, 水流花開’가 무릇 나온다.

그림의 한자 ‘無’ 자를 자세히 보자. 누대(樓臺)의 지붕으로 뻗은 나뭇가지 줄기 하나와 아주 자연스럽게 조화되어서 도대체 저것이 글씨인지, 이것이 나뭇가지인지 잘 구분이 되지 않는다. 예술적 경지를 우리에게 보여준다. (어찌, 이럴 수가~)

“빈 산 사람은 보이지 않고(空山無人), 물은 흘러가고 꽃은 피어나네(水流花開).”

좋은 음식, 좋은 경치는 항시 같이 나눠 먹고 함께 구경하는 사람이 옆에 있을 때가 더 맛있고 더 멋있어 빛나는 가치로 보이게 마련이다. 이게 바로 ‘인지상정(人之常情)’이 되기 때문이다.

왠지 ‘空’ 자와 ‘無’ 자가 턱하니 가시처럼 걸린다. ‘공(空)’의 뜻은 무언가. 그것은 진정 ‘무소유’를 의미함이다. 누구도 함부로 소유할 수 없는 자연(自然). 저절로 그리 된, 아름다운 경치 앞에 나 홀로 서 있는 그런 기분, 절대고독의 경지!

여기서 내가 할 수 있는 게 아무것도 없다. 그저 무위(無爲)로 서 있을 밖에. 덜고 덜어내면 무위의 지경에 이른다고 말했던가.

그래서일까. <공산무인도> 앞에 서면 무위자연(無爲自然) 앞에 내가 서 있는 것 같은 감정이 괸다. 슬픔과 행복으로 심장이 벅차고 변주되면서 서로 교차한다.

아하! 저 그림도 시처럼 ‘봄’을 기다리나

최산수의 그림 속 누대는 자연이 아닌 인조물(人造物)이다. 그 누대엔 지금 아무도 도착하지 않았다. 봄(春)이 왔건만. 쉽사리 봄(遇·상봉)을 아직 허락하지 않는 분위기가 지배적이다.

“산은/ 산대로 첩첩 쌓이고/ 물은 물대로 모여 가”고 흐르는데도 말이다. 어디 이뿐인가. 꽃이 활짝 피어 저기 있는데, 저마다 “나무는 나무끼리/ 짐승은 짐승끼리/ 우리도 우리끼리/ 봄”이 마땅히 정상적인 기다림이건만, 언제까지 우리는 대춘부(待春賦)를 방구석에 앉아서 노래해야 하나? (코로나 19가, 참! 지랄 같다)

그러는 동안에 영영 잃어버린 벗도 있다.

그러는 동안에 멀리 떠나버린 벗도 있다.

그러는 동안에 몸을 팔아버린 벗도 있다.

그러는 동안에 맘을 팔아버린 벗도 있다.

(신석정, <꽃덤불> 부분)

해방 직후의 다양한 인간 군상들의 자화상을 시적으로 풍자한 ‘꽃덤불’이 이미 과거사가 아닌 현대사로 ‘놀’ 같이 보인다.

2020년, 경자년! 하늘이 봄부터 지금의 구월까지 하나도 푸르지 않고 벌겋게 물들어 있어 속상하기 그지없다. 자꾸만 집구석에서 해찰하는 시간이 늘어나고 있으니, 나보고 이를 어쩌란 말인가. 시와 그림으로 하루를 소일(消日)할 밖에. 에고, 미술관, 박물관, 문학관을 언제쯤 내가 맘먹으면 다시 출입할 수 있는 걸까?

심장이 이런 말도 한다

그리움과 회한과 궁핍과 고통 등이

사람의 일상이며

이것이 바수어져 물 되고

증류수 되기까지

아프고 아프면서 삶의 예물로

바쳐진다고

그리고 삶은 진실로

이만한 가지라고

(김남조, <심장이 아프다> 부분)

이미지 확대보기

이미지 확대보기◆ 참고문헌

신석정 <빙하>, 정음사, 1956.

신경림 <시인을 찾아서>, 우리교육, 2004.

이태호 <이야기 한국미술사>, 마로니에북스, 2019.

안대회 <궁극의 시학>, 문학동네, 2013.

이동철 외 엮음 <21세기의 동양철학>, 을유문화사, 2005.

김남조 <심장이 아프다>, 문학수첩, 2013.

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com