이미지 확대보기

이미지 확대보기고가 아파트가 많은 서울의 경우 2498조 원으로 전체 시가총액의 34.9%다.

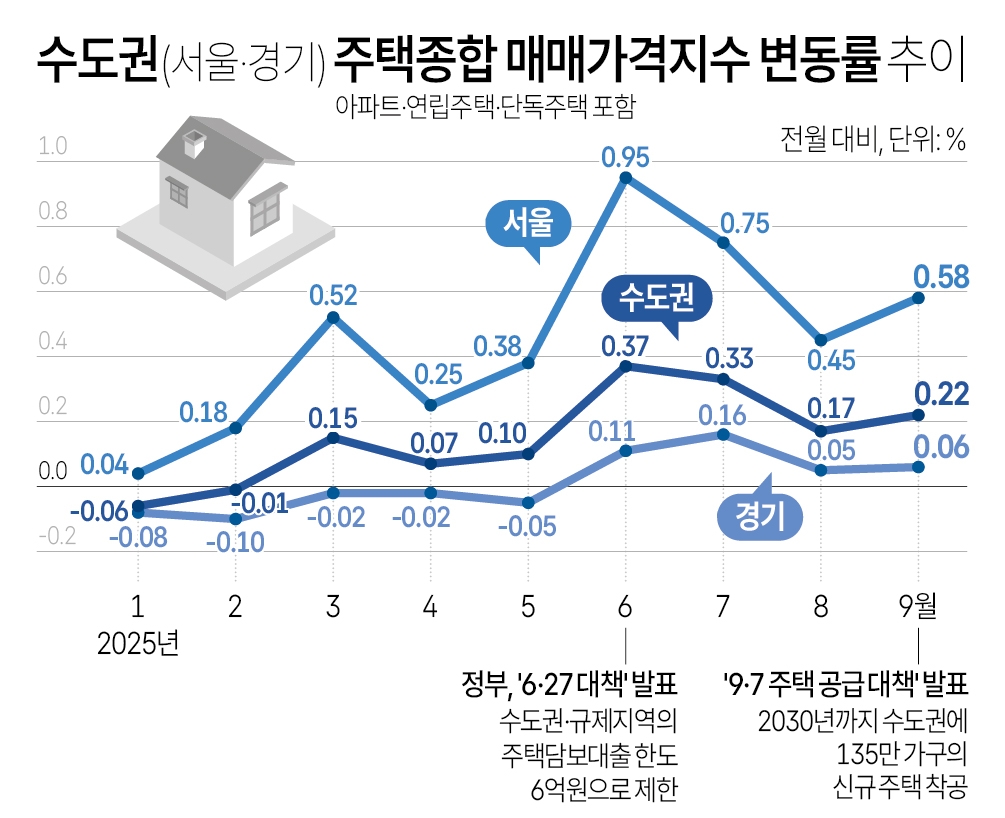

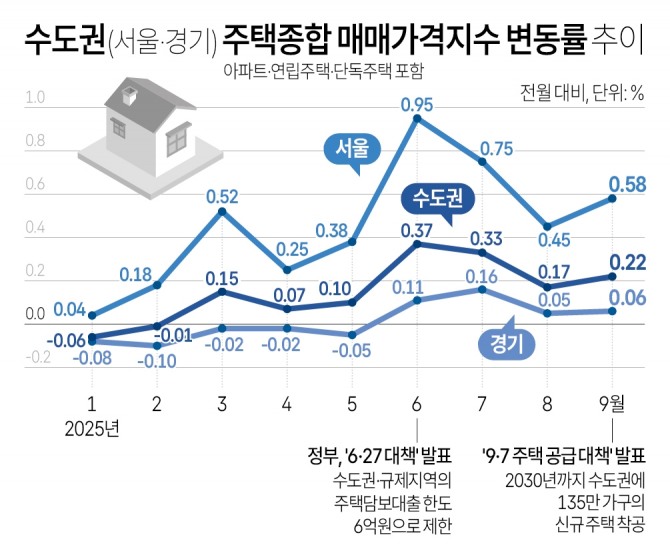

서울보다 인구와 주택이 많은 경기도의 주택 시총도 2075조 원으로 29% 규모다. 서울과 수도권 집값은 지난해 하반기 이후 가파른 상승세다.

정부가 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하고, 2030년까지 5년간 신규 주택 135만 호를 공급하겠다는 대책을 내놓았지만 반짝 약발에 그쳤다.

국민의 절반이 넘는 2700만 명이 거주하는 서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역으로 지정했을 정도로 이례적이다.

게다가 대출 한도를 단계별로 차등화하고, 총부채원리금상환비율(DSR)에 반영되는 스트레스 금리도 3%로 올렸다.

향후 금리를 인하해도 갭투자용 대출을 늘리지 못하도록 사전에 차단한 조치다.

부동산 규제의 3종 세트 중 하나인 세제 개편은 시장 상황을 봐가며 추진할 것으로 보인다. 섣부르게 증세 카드를 꺼냈다가 집값 안정보다는 세 부담 증가라는 논란만 키울 수 있다는 우려에서다.

집값 상승세가 그치지 않으면 부동산 보유세를 높이고 거래세를 낮추는 추가 대책에 여지를 남긴 셈이다.

과거 부동산 보유세와 거래세를 높였다가 민심 이반으로 정권을 넘긴 전철을 밟지 않겠다는 의지도 엿보인다.

문제는 수급 대책이다. 서울과 수도권 일부 지역 집값 상승은 주택 수요만큼 공급을 늘리지 못한 결과다.

단기 정책인 수요 억제에 이어 공급 확대를 통해 시장의 신뢰를 얻는 게 중요하다.

시장교란행위에 대한 단속보다는 앞으로 부동산 가격이 크게 오르지 않을 것이란 신뢰를 주는 정책이 필요하다.

특히 16만 가구에 이르는 재건축과 재개발 조합원 매물에 대한 거래가 중단되면 정비사업 시장에 대혼란을 주게 된다.

초강경 대책보다는 시장에 신뢰를 심을 수 있는 종합적이고 체계적인 대책 마련을 촉구한다.