2014년 대한민국 사회에 참부자가 아쉽다

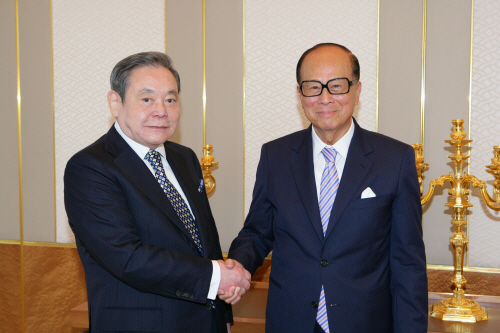

[글로벌이코노믹=박종준 기자] “부와 기회의 불평등 심화 때문에 잠을 못 이루고 있다” 홍콩 청쿵그룹 오너이자 아시아 최고 갑부인 리카싱의 말이다. ‘참부자’ ‘노블리스 오블리제(Noblesse Oblig:특권계층의 사회적 책임)’에 대한 관심이 높아지는 이때 많은 이들에게 귀감이 되는 말이다. 리카싱은 "미래의 관리자로서 현재에 헌신하고 책임을 진다면, 모든 사람의 불면증을 해소하는 최고의 약이 될 것”이라며 자신과 같은 부자들과 정부의 역할을 강조하기도 했다.리카싱은 잘 알려진 대로 순수 재산만 325억달러, 우리 돈 32조9712억원으로 세계 억만장자 순위에서 17위에 오른 부자 중의 부자다. 이렇게 그가 ‘부자의 역할’에 대해 얘기할 수 있는 것은 그동안 그가 수억 달러의 돈을 모았어도 7억7400억달러나 사회에 기부했기 때문에 가능하다. 그만큼 리카싱은 아시아 부자 중에서도 기부를 많이 하기로 소문나 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기동양에 리카싱이 있다면 서양으로 눈을 돌려보면 리카싱보다 더한 ‘참부자’가 바로 ‘20대 기부왕'인, 페이스북 창업자 마크 주커버그다. 페이스북 하나로 세계적인 부와 명성을 얻은 이 젊은 청년은 그저 돈만 벌어들이는 데만 혈안이 되지 않았다.

지난 2월 자선단체 전문지 '크로니클 오브 필랜트로피'에 따르면 주커버그 부부가 2013년도에 9억7000만달러(약 1조원)를 기부해 지난해 미국 내 ‘기부왕’으로 꼽혔다고 한다.

주커버그는 지난 2010년 빌게이츠와 워런 버핏이 주도해 만든 ‘기부 서약(Giving Pledge)’에도 적극 동참하고 있다. 이 운동은 빌게이츠, 워런 버핏 등의 부자들이 평생 일군 재산의 절반 이상을 생전 또는 사망 시 기부하겠다고 선언한 것이다.

‘철강왕’ 록펠러에서부터 빌게이츠까지 미국 내 부자들의 기부문화는 뿌리도 깊어 당연하게 받아들여지고 있다. 이러한 미국 부자들의 기부문화는 특정 행사나 연날 등의 특정 시기에 몰아서 하는 ‘생색내기용’ 오명을 쓰는 우리의 현실과는 다르다 못해 부러울 정도다.

이에 반해 우리 대기업이나 오너들의 기부는 민망할 정도다. 지난 3월 기업경영성과 평가 사이트인 CEO스코어가 시가총액 100대 기업 중 기부금 내역을 공개한 78개 기업의 기부금은 총 1조4821억원으로 나타났다.

문제는 이러한 기부가 세월호 국면이나 연말 등 특정기간에 국한돼 있다는 사실이다. 삼성 등 국내 5대기업의 세월호 피해 지원성금 총액은 443억원이었다.

재계 1위 삼성그룹이 150억원으로 1위, 그 뒤를 재계 2위 현대차그룹이 100억원, SK와 LG는 각각 80억원과 70억원 등으로 기부에 참여했다. 이 액수 역시 재계 서열대로 였다는 점이다.

특히 부자들의 사회적 책임에는 비판의 목소리가 거세다. 과거 고 이병철 삼성 창업주나 고 정주영 현대그룹 창업주, 고 박태준 포스코 초대 회장 시절, 사업 보국 등의 이유로 부의 사회적 책임이 어느 정도 중시됐으나 후대에 오면서 점차 부의 세습 형태로 굳어지고 있다는 지적이다. 이는 최근 동양, STX 사태 등에서 여실히 확인됐다.

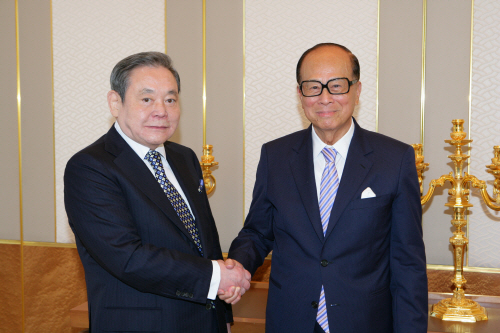

재산 규모가 14조원으로 최근 미국 경제 전문지 포브스 선정 세계 69위에 오른 이건희 회장 등이 대표적인 부자로 꼽히지만 기부 등에는 아직까지 인색하다는 지적이다. 이 회장의 경우 매년 회사와 자신의 이름으로 많은 규모의 성금 등으로 꾸준히 기부활동을 이어오고 있지만 지난 2008년 삼성특검 당시 1조원대의 사재출연 약속은 6년이 지나도록 지켜지지 않고 있다.

또한 일부 재벌들이 눈총을 사고 있는 부분이 바로 최근의 ‘고액 배당’ 논란이다. 전경련 회장을 맡고 있는 허창수 회장의 경우 월급을 받는 GS건설이 지난해 ‘어닝쇼크’를 기록하는 등 회사가 적자상황인데도 거액의 연봉을 받아 빈축을 샀다.

GS건설은 올해 1분기 발표한 사업보고서에 따르면 허창수 회장 등 등기이사 3인에게 31억3200만원을 지급했다. 이 중 허창수 회장은 지난해 급여 15억9500만원, 상여금 1억3200만원 등 17억 2700만원을 챙겼다.

또한 지난 4월 오리온그룹 담철곤 회장은 자회사로부터 고액배당을 받아 논란이 되기도 했다. 이러한 소식이 알려지자 일부 네티즌들 사이에서는 오리온 제품에 대해 불매운동까지 벌이자는 목소리까지 제기되기도 했을 정도다.

특히 담 회장은 이전에 회삿돈 300억원을 횡령·유용한 혐의에 대해 1심에서 징역 3년이 선고됐지만 윤리경영 등이 참작돼 풀려난 바 있어 반감이 더했다. 담 회장이 53.33%의 지분을 보유하고 있던 자회사 아이팩은 과자 포장재를 만드는 회사로 지난해 당기순이익이 25억원을 정도 밖에 되지 않았지만 최대주주인 담 회장은 이 회사로부터