이미지 확대보기

이미지 확대보기몸으로 쓰는 ‘몸시’(詩)인 춤은 절집에서의 수련 태도를 말하듯 진실하고 절제된 영혼의 울림이 있어야 한다. 제목을 붙이면, 춤은 유연하고 자유로운 움직임을 벗어나 여러 갈래의 예술과 대면해야 한다. ‘고도의 진지성’을 유지하면서 작품은 전개된다. 작품은 시처럼 한 번 발표되면 수정 불가능한 완벽한 작품이 되어야 한다. 발표작은 무수한 연습으로 조탁(彫琢)된 완성품, 타작과 비교해 독창성을 확인한 작품, 짜임새가 튼실한 작품이 되어야 한다. 작품에 대한 성취감은 자신이 제일 잘 내린다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기「낙원에게」(안무: 성은경, 출연: 김다연); 유혹의 대상인 낙원에게 놀러 가겠다고 편지를 쓴다. 안무자는 발신자가 된다. 근심이 없는 낙원은 단어로만 존재하지만, 선하게 산 사람은 사후에, 낙원에 간다고 한다. 인간은 세상이 답답할수록 안식처를 꿈꾼다. 상상하는 일과 그림을 그리는 일을 좋아하는 안무자의 낙원은 완벽하거나 쉽지 않은 무대와 많이 닮아있다. 낙원이란 실재하지 않아서 아름답다. 뜻하지 않는 현실이지만, 자신의 작은 공간인 옥상에 가본다. 모든 생명체처럼 안무가도 낙원을 꿈꾼다.

빨랫줄에 하얀 이불 천이 걸려 있다. 그 밑으로 존재를 알리는 발이 움직인다. 브렌든 에더(Brenden Eder)의 ‘The Strange Thing About You’(당신에 관한 이상한 것)에 따라 움직임이 시작되고 상상이 확장된다. 빨래 집개와 나는 현실의 굴레를 상징하며 묶여 있다. 사각으로 들어온 빛의 그림자놀이는 과거를 불러온다. 움직임은 이불 천에 영사된다. 몸에 비친 영상과 자연이 하나가 된다. 스크린이 된 빨래에 녹색 풍경이 펼쳐진다. 이치코 아오바(Ichiko Aoba)의 ‘Space Orphans’(우주의 고아)가 과거를 불러오고, 동화적 풍광과 여성의 삶에 묶인 자신과 대비된다. 다시 핸드폰 영상이 빨래를 비추고, 여인은 빨래 앞에 앉아 있다. 단편의 특질이 돋보인다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기「1/3」(안무: 김태훈, 출연: 김태훈, 이서영, 박다솔, 조은별, 박원휘); 나는 살아가고 있다. ‘Yesterday’ 가사가 떠오른다. 아직 더 나아가려는 욕망은 늘 내 마음 한구석 어딘가에 존재하고 있다. 아직 인생의 1막에 살고 있다. 도착지가 도달하지 않았다. 이 순간에 스며들어 본다. 갈망은 늘 자신을 성장시켰다. 어딘가에 소속되고 싶었던 욕구는 늘 나를 공허하게 만들었다. 묵묵히 홀로 걸어왔던 길들에 나를 맡긴다. 어려운 현실을 벗어나 신분 상승을 하고 싶었던 마음은 나만의 바람이 아닌 모두의 한결같은 마음일 것이다.

남성 1인의 5인무는 청각(새소리, 물소리, 풀벌레 소리, 장작 타는 소리)을 자극하며 시작된다. 사내는 삶의 현장에서 내공을 쌓은 모습이다. 연(緣)을 만들어 나가는 과정에서 춤의 조형이 이루어지고, 부지런한 삶을 일구는데 같이 한 운동화가 조명된다. 사내는 비보이 분위기를 만들고, 여성 4인무가 응답한다. 요시 호리가와의 ‘Wandering’(방황)이 스치고 사내는 기체조같이 느리게 춤을 운용한다. ‘Stay Close to Me’(내게 가까이 있어줘요, Sonant)에 맞추어 완급의 사유 대상이 된 춤, 긴 운동화 끈을 들어 올리면서 종료된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

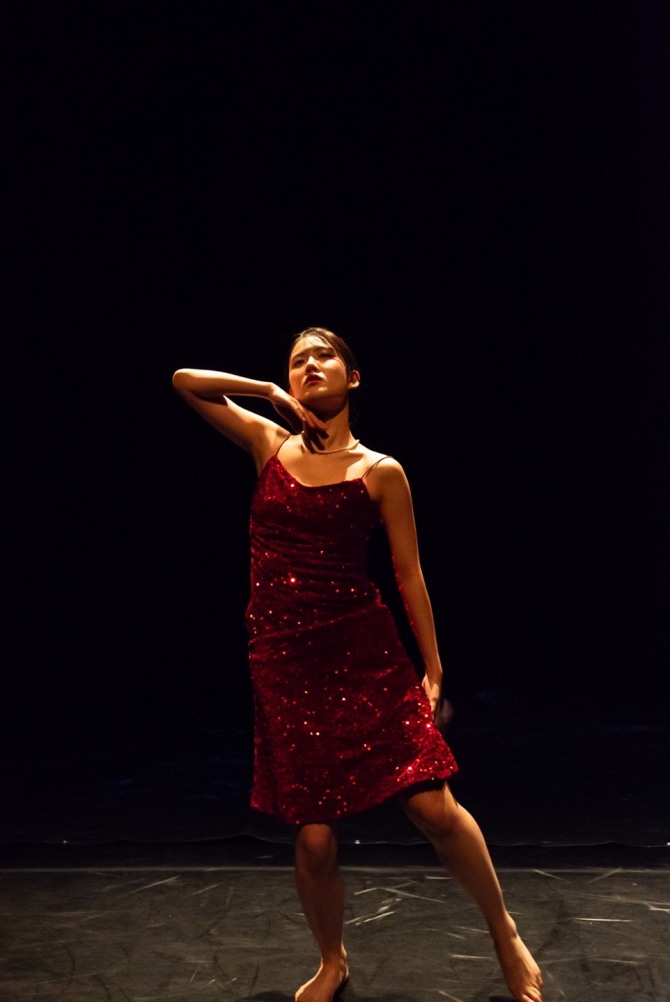

이미지 확대보기「곧이곧대로」(안무: 윤나영, 출연: 윤나영, 김주희); 15분간 복잡한 해석과 의심을 접고 온전히 춤만 춘다. 그동안 죽음에 이르는 고독과 마주했다. 짙은 고독에 스며들었고 부드러운 웃음은 위장이었다. “괜찮아”라는 가림막 뒤에 나의 나약함과 추함을 숨겼다. 절대 고독은 사랑해 줄 친구나 보호막이 될 누군가가 필요했다. 당당한 나섬이 두려운 것은 순수하기 때문이다. ‘괜찮아’는 ‘강해’를 다짐하는 주문이다. 미래의 향방이 불투명한 상황은 청춘 때문이라고 위안한다. 온전한 자신을 위해 나약함을 깰 도구가 필요하다.

Alvedon의 ‘Retire’(물러섬)가 은둔과 소심함을 들추어낸다. 비닐판 위 여인의 삶, 그 앞에 빨간 반짝이의 여인이 아른거린다. 유혹의 단자이다. 힘들게 비닐판을 끌어당기며 우산처럼 뒤집어쓰고 삶의 무게를 느낀다. 빗소리가 요란하다. 몸만 빠져나와 구르고, 다시 비닐판을 안고 구르다가 치마처럼 입기도 하며 춤춘다. 비닐판을 가지고 할 수 있는 모든 행동을 다 한다. 엘로우 데이즈의 ‘A Little While’(잠깐)에 맞춘 격한 움직임의 독무, 빨간 원피스 여인의 춤이 무용수와 춤에 대한 따스한 시선으로 다가온다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기「고아」(안무: 권미정, 출연자 권미정, 최민욱); 하나에서 둘, 다시 하나가 된다. 마주하고 어긋난 반복 속에 자멸하지 않고 떠난 이와 앞으로의 삶을 기약하며 길들여 지지 않은 채 흔적만 품는다. 길 위에는 ‘자유’, ‘가르침’, ‘사랑’의 동행과 어긋남이 공존한다. 만남과 어긋남이 반복되다 보면 무수한 생채기들도 무뎌지고 헤어짐도 마주한다. 앞서 새겨진 흉들의 흔적 덕분에 어긋남이 와도 자멸하지 않고 나아갈 수 있다. 시간이 지나면 누구나 고아가 된다. 안무가는 동행 속에서 안식과 홀로 걷는 걸음에 편안함을 얻는다.

이 작품은 대형 드럼통을 집처럼 이용하여 의미를 담고 두 남녀의 인생살이를 풀어나간다. 드럼통 주변을 구르던 사내는 여인을 만나 사랑을 시작한다. 중국어로 된 해설이 낯설게 느껴지고 남녀 이인무는 상체 탈의의 느낌으로 집중의 춤을 이어 간다. 여인은 사내를 업어 깡통 속으로 집어넣기도 하고 자신도 드럼통으로 들어가는 신세가 된다. 브라이스·아론 데스너의 ‘Who Taking Care of Jesse?’에 맞추어 빠르게 몸의 이완과 확장이 가능한 춤으로 완전한 조화를 이룬다. 여인은 등에 끈이 달린 채 어둠 속으로 사라진다.

일 군(群)의 ‘춤·이음’ 무용단 단원들의 현대감 표출은 자연스러운 현상이다. 네 안무가들의 에피소드들은 불확실한 미래와 실존적 미완으로 고민하는 청춘의 고뇌를 반영한다. ‘춤·이음’의 창작품들은 현대무용의 현란한 움직임이 만들어 내는 이미지 추구와 달리 구조의 집중성과 에세이적 사유로 춤을 대하는 진지한 태도로 미래 가능성을 보여 주었다. ‘춤·이음’의 창작춤이 김백봉의 신무용이라는 주제에 좀 더 밀착되었으면 좋겠다, ‘레퍼토리’와 ‘창작’의 조화로운 만남으로 ‘춤·이음’은 새로운 춤 세상을 여는 중심축이 될 것 같다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장), 사진=춤·이음 무용단