이미지 확대보기

이미지 확대보기이야기는 이러했다.

강어귀로 낚시를 간 소년은 대어를 낚겠다는 희망에 부풀어 있었지만, 실패하고 깊은 절망감과 분노로 괴로워한다. 새 낚싯대를 챙겨 다시 그곳으로 가려 하자, 소년의 할머니가 말한다. "애야, 그런데 그 물고기가 아직 거기에 있을까?" 그러나 소년은 다시 강으로 돌아가 낚싯대를 드리우고 하염없이 물고기를 기다리지만, 해가 저문다. 물은 아주 오랫동안 침묵한다. 물결만이 찰랑거릴 뿐 영혼 깊숙이 들어와 박힌 슬픔만 가득 안고 소년은 낚싯줄을 걷었다.

철학적 문장이 깊은 사유의 시간을 제공한다.

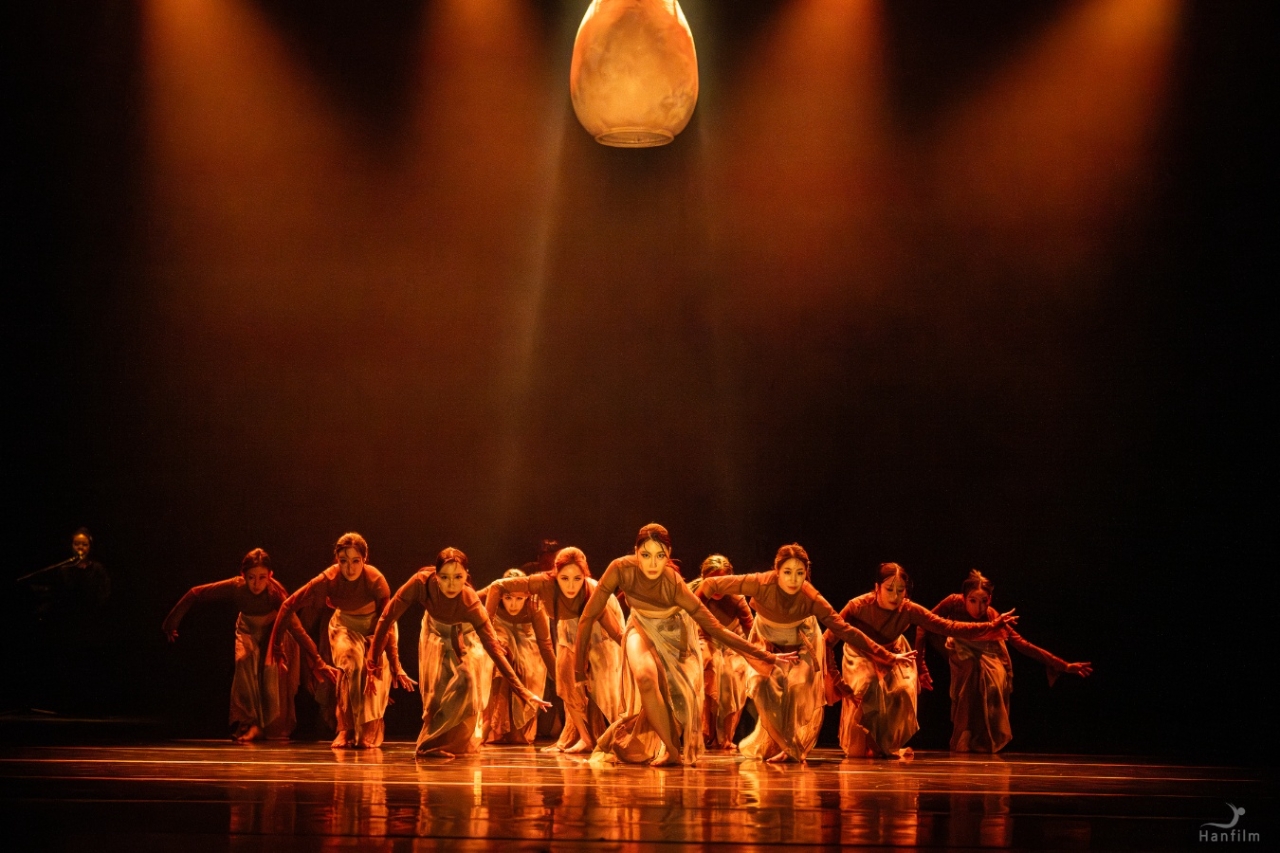

욕망, 도전, 실패가 순환되면서 내 안의 심연을 들여다보고 자신을 성찰하게 된다. '내 안'은 욕망의 아귀다툼 속 무덤이었다. 음악은 내면의 이야기를 구성하고 보컬을 통해 기승전결을 갖는다. 항아리와 항아리 뚜껑을 중심으로 그 안(인간의 내면)에서 일어나는 다양한 욕망이 펼쳐진다. 물은 세상이자 자기 자신이다. 들여다보고, 들어보고, 만지고, 씻고, 파괴한다. 물은 제자리에 있다. 항아리에 갇혀버린 인간, 항아리 뚜껑에서 모든 파멸을 갈구하는 인간. 보컬 소리의 여자. 셋은 하나이며, 하나를 이야기한다.

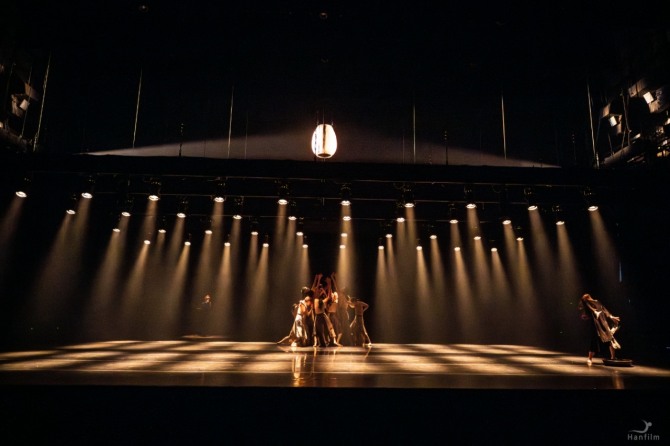

시각적 비주얼을 창출한 조명은 항아리를 중심으로 다양한 에피소드를 펼친다. '그 안'은 기본적으로 화자인 항아리 뚜껑, 보컬, 항아리 세 개를 중심으로 다양한 스토리를 전개시키며, 조명도 철학적 의미를 소지한다. 마지막 조명 바튼을 인간 무덤 가까이 내리고, 바튼 위로 항아리를 올리는 형태는 연출이 돋보이는 대목이다. 욕(慾)의 허망을 일깨우는 'A-Gal' 연작의 '그 안'은 상부구조와의 의미적 접촉을 통해 물(物)에 대한 병적 집착을 경계하고 비극적 형식의 미래가 도달하고 있음을 경고한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기'그 안'은 1장 ‘소리’, 2장 ‘낚시’, 3장, ‘놓친 물고기’, 4장 ‘그 안-침묵 내 안의 조용한 침묵’에 걸친 4개의 장(場)으로 구성된다. 사운드가 고즈넉함과 신비감으로 장(場)을 연다.

1장 소리 : 내게 들리는 소리. 내 안에 들리는 소리가 움직임을 동반한다. 항아리 뚜껑에서 다양한 소리가 들린다. 무용수들의 바디 퍼커션(Body Percussion), 바닥을 치고, 몸을 치고, 발을 구르고. 신체를 활용해 낼 수 있는 다양한 소리를 낸다. 마지막 한 사람이 나와 항아리 뚜껑에 물을 붓는다. 그 안을 들여다본다. 내면의 소리가 인다.

2장 낚시 : “내 안의 ‘강의 입’에 낚싯대를 던졌다. 물고기가 내 안에 산다. 물고기를 잡을 수 있을 거야. 잡고야 말 거야.” 낚싯대를 던지고, 또 던진다. 군무와 듀엣 형태의 움직임이 만들어 내는 조형. 의미를 실은 바닥과의 컨택, 자신을 둘러싸고 있는 사회 속의 항아리를 향한 원시적 동작, 반복되는 주동작의 연속. 관찰자는 슬기로운 combination을 간구한다. 논어의 한 대목 같은 윤리적 행위는 ‘현의 노래’를 스쳐 간다. 허망을 깨우치기 전에는 새로운 삶(vita nuova)을 살아갈 수 없는 인간의 운명을 표현한다.

3장 놓친 물고기 : 내 안을 들여다본다. 아무 소리도 들리지 않는다. 침묵한다. 항아리 속 남자와 항아리 뚜껑 밖의 여자가 집중된다. 여자는 항아리 뚜껑 안의 물을 활용하여 손을 씻고 세수를 하고 발을 담근다. 남자는 항아리와 컨택하고 항아리 안으로 상반신이 묻힌다. 물과 끊임없는 컨택을 시도하던 여자는 결국 물을 바라본다. ‘탐’(貪)에 관한 침묵이 따른다. 집착은 사망을 낳고, 마음을 정갈하게 하고 정화된 가운데 내면의 소리에 귀 기울이면 침묵의 경지에 이른다. 좌절의 시대에는 묵시(默示)를 기다리는 법이다.

4장 그 안-침묵 내 안의 조용한 침묵 : 침묵에서 시작된 내 안의 목소리를 헤아린다. 군무진과 항아리와의 교감이 이루어진다. 엄청난 조형, 우주선과 같은 분위기가 번지고 항아리의 의미가 강조된다. 보컬 고현경은 우주의 언어로 대단원을 이끈다. 주제를 담당한 3인의 움직임이 활발해진다. 음악과 함께 항아리를 둘러싼 역동적 군무가 펼쳐진다. 내면의 다툼은 결국 무덤이 되고, 여자는 마지막 항아리 뚜껑 속 물을 바라본다. 물은 침묵한다. 불안은 영혼을 잠식한다. 마음을 비우면 정묘하고 아름다운 것들이 나타나는 법이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기'A-Gal'을 떠올리는 큰 항아리가 오브제가 되고, 물이 심리적 상징이 된다. '그 안'은 전자 미디를 중심으로 자연감을 최대한 살려낸다. 구음은 원초적 목소리로 신비감과 현대감을 창출한다. 군무진은 상부 지향의 시선과 갈구하는 반복적 움직임, 호흡과 대형의 시각적 구도로 탐욕에서 오는 대상의 집착을 표현한다. '그 안'의 움직임(출연: 도은진 정윤진 우태욱 유재성 이희선 장준혁 어진 류지선 한소희 명희승 강다연 채수빈 김희연 김재은 조승민 최자인)은 한국춤 미학의 틀을 세우는 몸의 변주를 보여주었다.

최자인 안무·연출, 고현경 보컬의 '그 안'은 주제를 심화시키는 안무, 연출로 진지한 명작이 되었다. 안무가 최자인은 사)한국춤협회 이사, 사)대한무용협회 공연기획분과장, 사)보훈무용예술협회 상임이사, 한국무동인회 이사, 국가무형유산 태평무 전수자, 2021년 한국예술평론가협의회 ‘올해의 주목할 예술가상’, 2024년 아츠인탱크 ‘더 베스트상’, 2024년 보훈무용예술협회 ‘올해의 공연예술가상’, 2025년 사)한국예총 제38회 대한민국예술문화대상(서울특별시의회 의장상) 수상에 이어 기대감을 부풀리고 있다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장), 사진 제공=한필름(HanFilm)

![[이교관의 글로벌 워치] 독일과 일본이 각성할 때 한국은 무엇을...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025121311102201691f4f9a46d5b12456134167.jpg)

![[G-디펜스] 캐나다 해군 현대화의 숨은 열쇠 '디지털 훈련', 그리...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025121310301007854fbbec65dfb211211153121.jpg)

![[실리콘 디코드] 키옥시아 '3D D램' 핵심 기술 개발…고밀도·저...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025121309454509678fbbec65dfb121131206187.jpg)