미국인 기대수명 2018년 78.7세→2020년 76.9세…2차 세계대전 이후 처음

이미지 확대보기

이미지 확대보기신종 코로나바이러스(코로나19) 감염병만큼 인류의 삶에 강한 충격파를 던진 전염병은 없다.

회사로 출근하던 문화를 집에서 일하는 문화로 뒤바꾼 것을 비롯해 사회 각 영역에서 크고 작은 변화가 일어나고 있고 앞으로도 일어날 것으로 전망되고 있다. 코로나 이전의 인류와 이후의 인류는 다를 것이라는 예상마저 나오는게 과언이 아닌 이유다.

코로나19 사태가 인간의 기대수명까지 줄인 것으로 조사됐다.

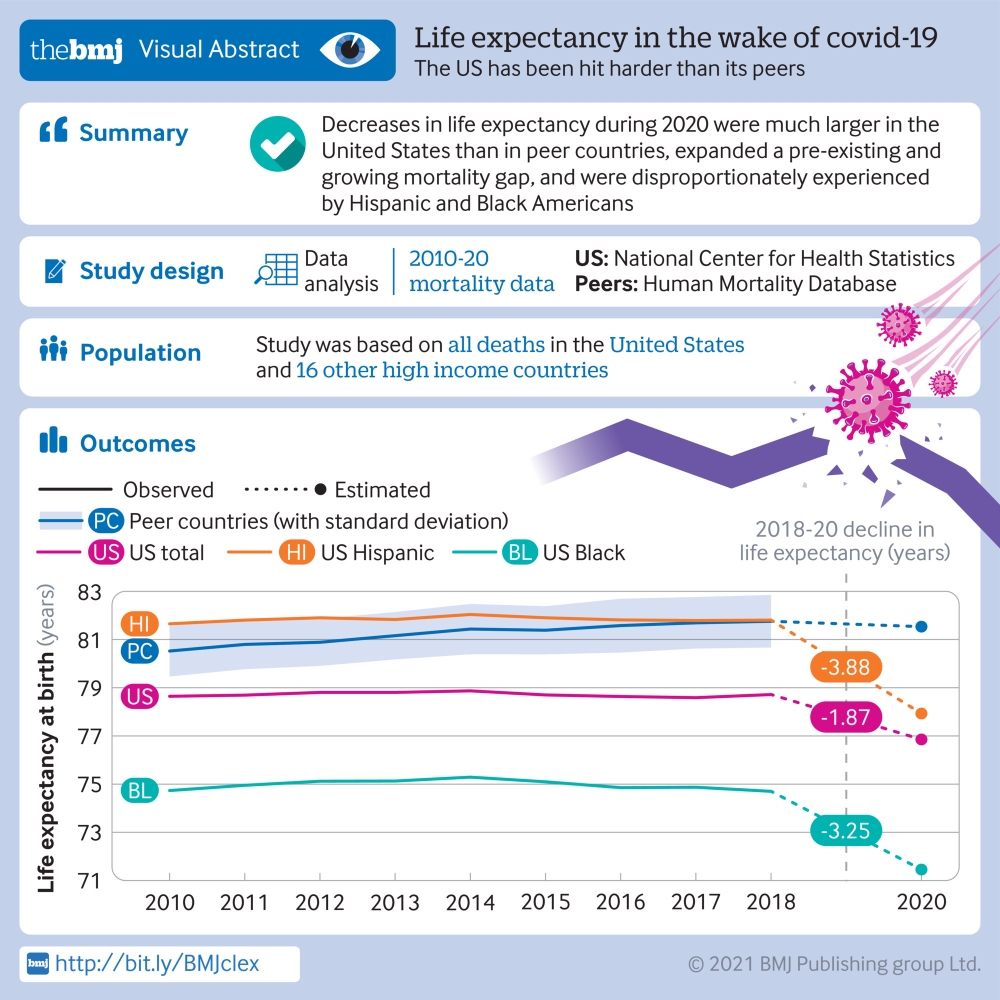

24일(이하 현지시간) 미국 공영방송 NPR에 따르면 미국인을 대상으로 연구한 결과 코로나 사태의 여파로 미국인의 기대수명이 2년 가까이 감소했다는 분석이 나왔다. 특히 흑인과 히스패닉계 미국인에서 기대수명 감소세가 도드라진 것으로 확인됐다.

연구를 진행한 곳은 미국 버지니아의과대학 연구진으로 이는 영국의학저널(BMJ) 최신호에 올라온 연구보고서를 통해 알려졌다.

◇2차 세계대전 이후 처음 있는 일

이번 연구 결과의 핵심은 코로나 사태가 한창이던 지난해로 미국인의 기대수명을 파악한 결과 지난 2008년에 비해 1.7년이 줄었다는 것. 2008년은 78.4세였고 지난해 말 기준으로는 76.9세로 조사됐기 때문. 연구 작업은 미 질병통제예방센터(CDC) 산하 보건통계센터(NCHS)의 자료를 토대로 이뤄졌다.

이번 연구를 진행한 스티븐 울프 버지니아의대 교수는 “기대수명이 줄어든 것은 2차 세계대전이 끝난 뒤 처음 일어난 일”이라고 강조했다.

지난해 코로나에 걸려 사망한 미국인이 60만명을 넘은 것이 기대수명을 떨어뜨린 가장 큰 배경으로 작용한 것으로 분석됐다.

◇흑인과 히스패닉계는 더 떨어져

이밖에 미국의 취약한 의료시스템, 만성질환자에 대한 관리 부재 등도 기대수명을 줄이는데 영향을 미친 요인으로 지적됐다.

울프 교수는 “취약한 보건시스템 하에서 중독질환이나 우울증 같은 질환에 걸린 사람들이 제대로 의료적인 도움을 받지 못한 것도 원인으로 보인다”고 밝혔다.

그는 특히 “흑인과 히스패닉계의 사망률이 상대적으로 높게 나온 것은 이들이 이런 문제에 가장 많이 노출돼 있었을 가능성을 시사한다”고 설명했다. 흑인과 히스패닉계는 미국 전체 인구에서 경제적으로 가장 취약한 그룹에 속한다.

흑인의 기대수명은 3.3년 감소했고 히스패닉계의 기대수명은 3.9% 떨어진 것으로 나타났다.

◇전문가들의 해석

울프 교수는 “기대수명이 이렇게 많이 줄었다는 것은 놀라운 일”이라면서 “코로나 사태 이전부터 누적돼 있던 불안정한 사회보호망이 코로나 사태를 계기로 더 악화되면서 이들의 삶에 더 부정적인 영향을 미친 것으로 보인다”고 분석했다.

미국 듀크대 의과대학의 레슬리 커티스 교수는 “미국의 인종차별 문제를 떼놓고 이같은 결과를 해석하기는 어렵다”고 지적했다.

보건분야 미국 최대 자선단체인 로버트우드존슨재단의 리처드 베서 이사장은 “압도적으로 백인이 많은 뉴저지주 프린스턴 거주자의 기대수명이 바로 옆 마을이자 흑인과 히스패닉계가 주로 거주하는 트렌턴보다 14년이나 긴 것으로 나타났다”면서 “미국이 전세계에서 가장 건강한 나라라고 생각하는 것은 착각이라는 사실을 확인해줬다”고 밝혔다.

울프 교수는 “세계 일류급 병원과 일류급 과학자들이 미국에 있는 것은 사실이지만 중요한 것은 모든 국민에게 양질의 의료 서비스를 제공할 수 있는지 여부”라고 덧붙여 이같은 현상이 앞으로도 지속될 가능성에 무게를 실었다.

이혜영 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com

![[뉴욕증시] AI 테마 된서리에 3대 지수 하락](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025083005281706399be84d87674118221120199.jpg)

![[속보] 미국 PCE 물가 예상밖 "2.9% 폭발" 뉴욕증시 비트코인 " 연준 FOMC 금리인하 수정"](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025082921211902030906806b77b17520974140.jpg)

![[마감시황] 코스피, 외국인 매도에 3180선 후퇴…코스닥도 동반 하락](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025082916375706201288320b10e1151388618.jpg)