이미지 확대보기

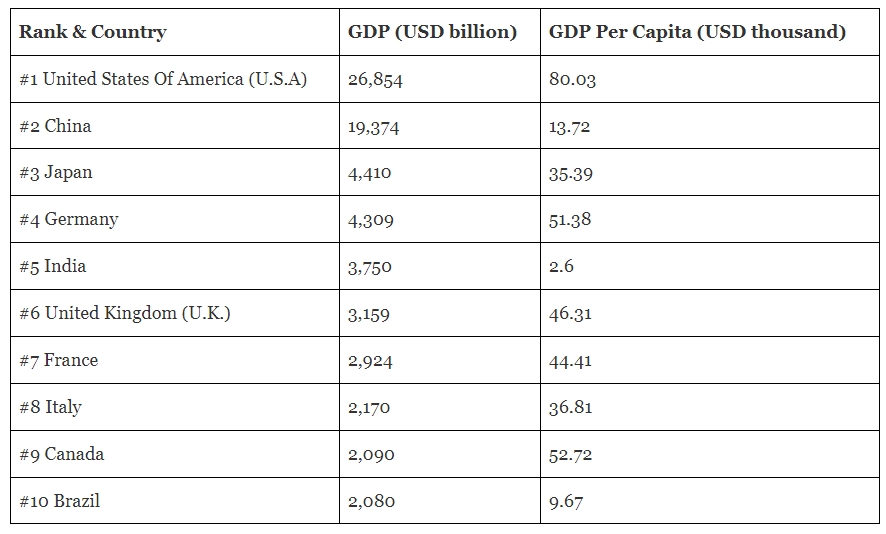

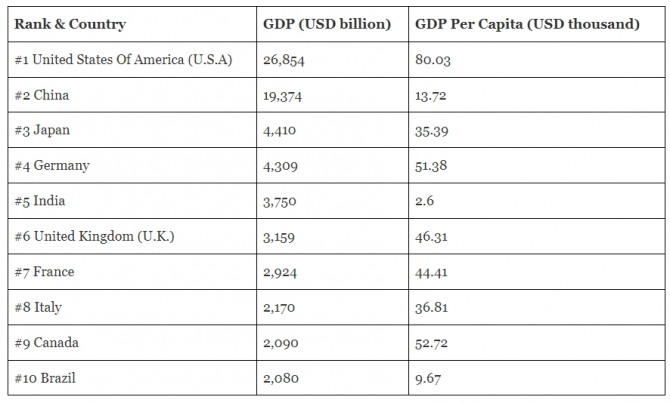

이미지 확대보기국제통화기금(IMF)이 올해 펴낸 보고서에 따르면 국내총생산(GDP) 기준 인도의 순위는 세계 5위로, 미국에 이어 2위를 차지하고 있는 중국보다 3단계 낮은 상황이다. 중국의 GDP가 19조3740억달러(약 2경4663조1000억원) 수준이라면 인도는 3조7500달러(약 4773조7500억원) 수준으로 파악됐다.

두 나라 사이에 3위 일본과 4위 독일이 자리 잡고 있다.

중국의 GDP 증가율이 5.2%로 조사됐고 인도가 5.9%로 분석된 점을 감안하면 머잖아 인도 경제가 중국을 앞지를 가능성 크다는 관측이 충분히 나올 만하다. 일본의 증가율은 1.3%, 독일은 마이너스 0.1%에 각각 그치고 있어 이같은 관측에 더 힘을 싣는다.

세계 최대 전자업체 애플이 중국에 대한 의존도를 줄이고, 인도 시장에 대한 공략을 본격화하고 나선 것이 비근한 예로 언급된다.

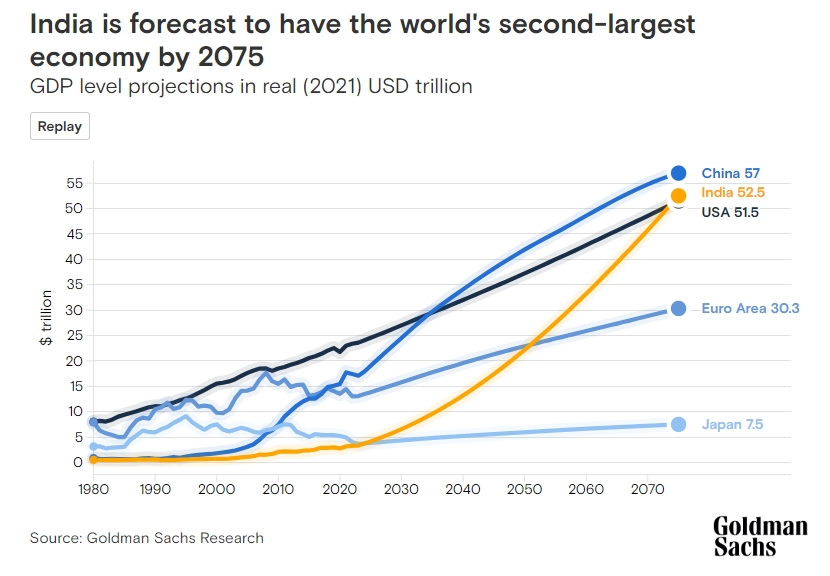

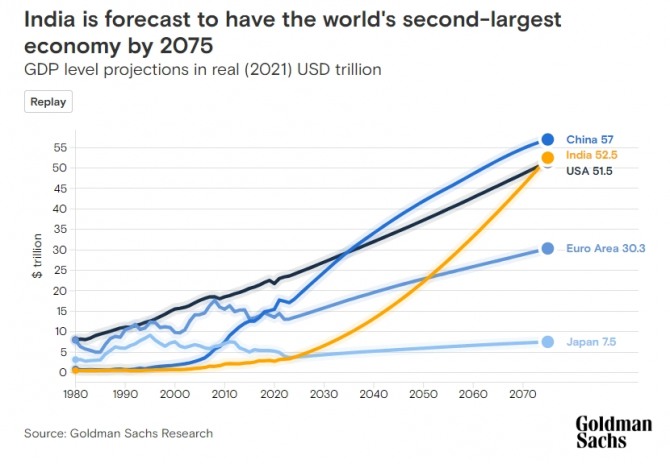

세계 최대 투자은행 골드만삭스도 최근 펴낸 보고서에서 오는 2075년께 인도 경제가 중국을 제칠 것으로 보인다고 전망했다.

그러나 16일(이하 현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 인도 경제가 중국을 따라잡기 위해서는 반드시 넘어야 할 산이 몇 가지 있다고 지적했다.

◇부실한 제조업 공급망 생태계

이미지 확대보기

이미지 확대보기많은 글로벌 기업들이 중국 시장 진출에 관심을 보이는 것은 나렌다 모디 인도 총리가 지난 2014년 취임한 이래 외국인 투자 유치에 팔을 걷어붙였고, 현재도 그 기조를 유지하고 있기 때문이다.

그럼에도 인도 시장에 실제로 진출한 기업이 아직 제한적인 이유는 세계적인 투자은행 UBS가 지난 5월 17일 ‘인도는 제2의 중국이 될 수 있는가’라는 제목으로 발표한 보고서에서 지적한 것처럼 인도 제조업계를 아우르는 공급망 생태계가 아직 중국 수준으로 구축돼 있지 않기 때문이라는 분석이다.

인도 인구에서 젊은 층이 차지하는 비중이 크다는 점에서 전망이 밝은 것은 사실이나 중국처럼 자국 내에서 원자재나 부품을 직접 조달해 제품을 생산할 수 있는 공급망 생태계가 인도에는 아직 구축돼 있지 않은 것이 맹점이라는 것이다.

자체적으로 부품을 조달해 생산할 수 있는 공급망 생태계가 구축돼 있지 않다 보니 해외에서 원자재나 부품을 조달할 수밖에 없고, 수입하는 상황이 지속되는 한 인도에서 생산하는 제품의 가격경쟁력에는 한계가 있을 수밖에 없다는 얘기다.

◇소극적이었던 생산 관련 인프라 확충

공급망 생태계가 아직 구축되지 못한 것은 제조업계의 토대가 되는 사회기반시설을 확충하는 데 중국만큼 적극적으로 투자하지 않았다는 뜻이기도 하다.

UBS 보고서에 따르면 중국의 경우 신종 코로나바이러스(코로나19) 사태가 터지기 전인 지난 2019년 기준으로 국내총생산(GDP)의 약 6.5%를 인프라 개발 및 확충에 써온 반면, 인도는 4.5%를 쓰는 데 그쳤다. 인도 정부는 뒤늦게 인프라 확충에 힘을 쏟고 있으나, 빛을 발하기까지는 시간이 걸릴 수밖에 없다는 게 UBS의 지적이다.

◇높은 문맹률

전통적으로 높은 인도의 문맹률도 인도가 ‘제2의 세계 공장’으로 부상하는 데 장애물로 작용하는 것으로 지적됐다. 이 문제는 인도의 부실한 공교육 시스템과도 직결돼 있다.

인도의 문맹률은 지난 2006년 37.25%, 2011년 30.7%, 2018년 25.63%로 갈수록 낮아지는 추세를 보이지만, 전 세계 평균 문맹률(13%)에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

인도 정부가 발표한 자료에 따르면 지난 2019년 기준으로 인도의 문맹률은 22% 수준으로 예년에 비해 소폭 개선됐으나, 여성의 문맹률은 무려 38%를 기록해 아직 갈 길이 먼 것으로 평가됐다.

반면 세계은행에 따르면 중국의 문맹률은 2020년 기준으로 3%에 불과하다.

◇인도식 분권주의

중국의 경우에도 공산당식 관료주의라는 문제점을 안고 있으나, 중앙정부의 권력이 강하기 때문에 일사불란한 의사결정이 가능한 반면, 인도는 지방분권이 발달해 의사결정에 지나치게 오랜 시간이 걸린다는 문제점이 있다는 지적이다.

실제로 세계은행이 지난 2019년 기준으로 기업을 창업하는데 걸리는 기간을 전 세계 국가를 대상으로 조사한 결과 인도에서는 평균 18일이나 소요되는 것으로 나타났다. 중국은 평균 9일 걸리는 것으로 나타났으니 창업 과정이 배나 긴 셈이다.

지방자치가 발달해 있는데다 헌법에 명기된 공용어만 22개에 달하는 특수한 사회적 환경도 큰 몫을 한다는 지적이다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com