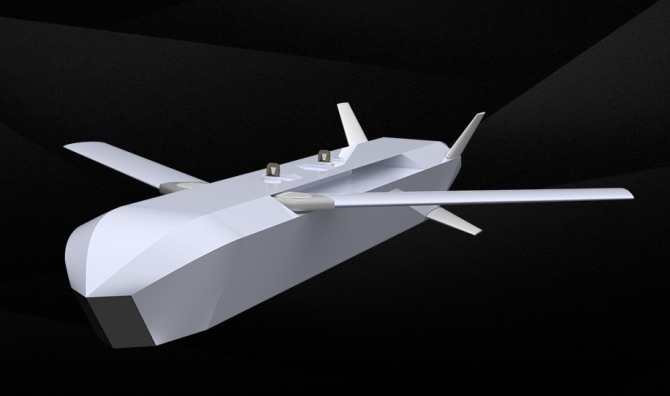

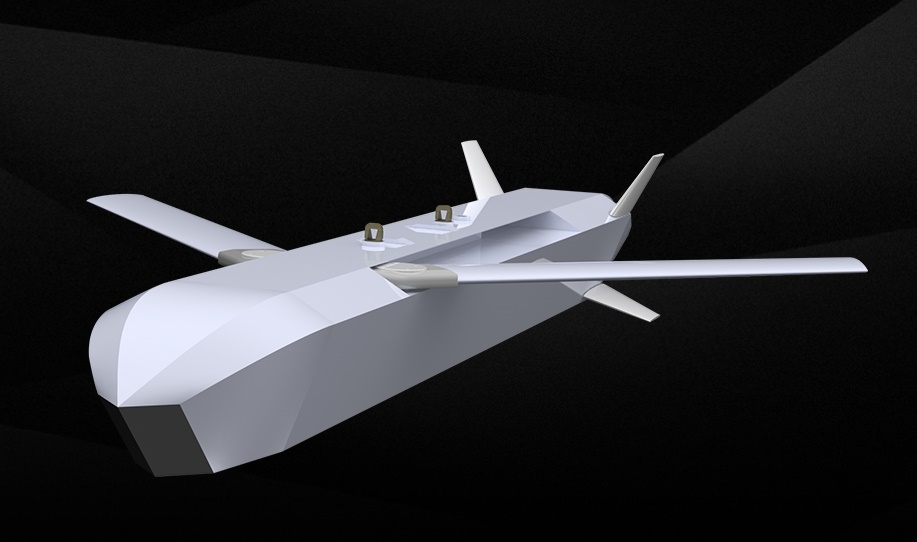

단좌형 개발, 2028년 완료 목표…시뮬레이터 제작 착수

F-16 대비 비용 효율성, 작전 반경 확장으로 수출 경쟁력 강화

F-16 대비 비용 효율성, 작전 반경 확장으로 수출 경쟁력 강화

이미지 확대보기

이미지 확대보기9일(현지시각) 방산 전문 매체 아미 레커그니션에 따르면 KAI는 최근 기존 2인승에서 후방석 조종석을 제거한 단좌형 FA-50 조종성 평가 시뮬레이터용 조종석 제작에 대한 공식 입찰 공고를 발행했다. 이는 2024년 재가동된 F-50 프로그램의 기술 작업 시작을 의미한다. F-50 프로그램은 이전에 KF-21 보라매 전투기 개발을 우선하면서 잠정 중단됐다.

시뮬레이터 제작 사업은 2025년 5월부터 2027년 2월까지 총 22개월에 걸쳐 진행될 예정이다.

KAI는 단좌형 FA-50(이전 계획 명칭 F-50)이 획득과 유지보수 비용을 절감하면서도 미국 F-16 전투기 능력의 약 80% 수준을 유지할 것으로 추정한다.

◇ 단좌형 개량 통한 성능 향상 및 시장 전략

이번 입찰 공고에 따르면, 사업 명칭은 'FA-50 단좌형 조종성 평가 시뮬레이터 조종석 제작'이며, 사업 범위에는 시뮬레이터 조종석의 설계, 제작, 설치, 통합 지원이 포함된다. 이 입찰은 이전 계획에서 F-50으로 불렸던 단좌형 FA-50 변형의 재개된 개발을 지원한다. 산업통상자원부의 재정 지원으로 2024년에 재개된 이 사업은 이 항공기의 기존 2인승에서 후방석 조종석을 제거하고 300갤런 보조 연료 시스템을 설치할 계획을 포함하며, 이 개량을 통해 현재 FA-50의 작전 반경 443km(239해리) 대비 약 20%에서 30% 증가가 예상된다.

KAI는 F-50이 획득 및 유지보수 비용을 절감하면서 F-16 능력의 약 80%를 유지할 것으로 추정했으며, 개발 완료는 2028년으로 예정되어 있다. 이 프로그램은 F-16 대체가 필요한 국가, 예산이 제한된 공군, 인프라가 부족한 국가에 적합한 저비용 고효율 다목적 전투기로서 수출 시장에서 FA-50 플랫폼의 경쟁력을 강화하기 위해 추진된다.

◇ FA-50, 검증된 T-50 계열 기반

FA-50은 T-50 골든 이글 계열(훈련기, 전술입문훈련기, 곡예기 등)에서 파생됐다. T-50 계열에는 T-50 기본 훈련기, TA-50 전술입문훈련기, T-50B 곡예 비행용 버전이 포함된다. T-50 프로그램은 1990년대 후반 KAI와 록히드 마틴의 합작 투자로 시작됐다. 이 항공기는 한국 공군의 노후 제트 훈련기를 대체하고 KF-16, F-15K 조종사를 양성하기 위한 목적으로 개발됐다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기T-50은 2002년 8월 초도 비행을 실시했으며 2005년에 실전 배치됐다. FA-50은 TA-50으로부터 발전했으며, 내부 연료량 증대, 레이다 덮개(레돔) 연장, 항공전자 장비 확장, 무장 옵션 증가 등의 개량을 거쳤다. 초기 개발 비용은 한국 국방부가 70%를 지원했으며, KAI와 록히드 마틴이 각각 17%와 13%를 분담했다.

◇ 엔진부터 무장까지…FA-50 단좌형 핵심 기술

FA-50은 한화에어로스페이스가 라이선스 생산한 전권 디지털 엔진 제어(FADEC 적용) 제너럴 일렉트릭 F404-102 터보팬 엔진 1기를 사용한다. 기체 수명은 8000 비행 시간으로 평가되며, 총 용량 2655리터의 내부 연료 탱크 7개와 외부 연료 탱크 3개를 사용해 1710리터를 추가 탑재할 수 있는 옵션을 갖췄다. 최고 속도는 마하 1.5이며, 1만 4630m 고도까지 작전 가능하다.

탠덤(직렬) 좌석 조종석은 한국화이버가 설계한 방탄 성능이 입증된 고정식 아크릴 캐노피를 적용했다. 설계에는 록히드 마틴과 공동 개발한 플라이-바이-와이어(fly-by-wire) 제어 시스템과 MDS테크놀로지(NEOS)가 개발하고 DO-178B과 IEEE POSIX 표준 인증을 받은 실시간 항공전자 운영 체제가 통합돼 있다.

항공전자 부품은 한화시스템, LIG넥스원, 도담시스템스, 인텔리제트 등 국내 업체들이 생산한다. 이 업체들은 레이더 시스템, 전자전 장비, 조종석 디스플레이, 임무 컴퓨터, 시험·진단 장비, 데이터 분석 도구 등을 공급한다. FA-50 블록 10 변형은 개량된 엘타 EL/M-2032 레이더를 사용하며, FA-50 블록 20에는 레이시온 팬텀 스트라이크 AESA 레이더 또는 옵션으로 LIG넥스원의 ESR-500A가 통합될 예정이다. 이러한 업그레이드에는 디지털 빔포밍, 향상된 공대지 표적 지정 기능, 헬멧 통합 조준 시스템 및 공중 급유 호환성이 포함된다. 비행 제어 시스템의 기계 부품은 한화가 공급하며, 착륙 장치는 위아가 생산한다.

FA-50은 3열 20mm M197 기관포를 장착하며, 다양한 정밀 유도·비유도 무장을 지원한다. 호환 가능한 무장 시스템으로는 AIM-9L/M/X 사이드와인더, AIM-120 암람, AGM-65 매버릭, 합동정밀직격탄(JDAM), 사거리연장형 합동정밀직격탄(JDAM-ER), GBU-12, 공대지 순항 미사일 '천룡', CBU-97/105, 다양한 로켓과 디스펜서 포드가 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기또한 라파엘 스카이 쉴드와 LIG넥스원 ALQ-200K 전자전(ECM) 포드, 스나이퍼 또는 라이트닝 표적 추적 포드, 콘도르 2 정찰 포드 등의 외부 장착물도 운용할 수 있다. 블록 20에 계획된 무장 통합 목록에는 미티어, 아스람, IRIS-T, 브림스톤, KEPD 350K-2, SPEAR 3, 파이톤-5, 더비 등이 포함된다.

코밤 미션 시스템즈가 개발한 신축식 공중 급유 프로브와 300갤런 컨포멀 연료 탱크 역시 블록 20 업그레이드 패키지의 일부다.

FA-50은 필리핀, 이라크, 말레이시아, 폴란드, 태국 등 다수 국가에 수출되어 운용 중이다. FA-50의 여러 변형이 해외 고객을 위해 존재하며, 여기에는 FA-50PH(필리핀), FA-50IQ(이라크), FA-50M(말레이시아), FA-50GF 및 FA-50PL(폴란드), FA-50TH(태국)가 포함된다. 블록 10은 표적 추적 포드 통합을 위한 소프트웨어 업데이트를 포함하며, 블록 20은 레이더, 연료, 무장, 임무 능력을 확장한다.

KAI는 또한 F-50 단좌형과 TF-50 시리즈(TF-50A: 미국 공군 차세대 전술 훈련기 후보, TF-50N: 미국 해군 전술 대용, 학부 제트 훈련 시스템 후보)를 제안했다. FA-50 블록 20 구성은 고객마다 상이하며, 작전, 정치, 물류 요인에 따라 그 구현이 달라진다.

FA-50의 조달 현황을 보면, 한국 공군은 다른 T-50 계열 항공기와 함께 60대의 FA-50을 운용한다. 필리핀 공군은 2017년까지 12대의 FA-50PH 항공기를 도입했으며, 12대를 추가 획득할 계획이다. 이라크는 2018년까지 24대의 FA-50IQ 항공기를 인수했다. 인도네시아는 16대의 T-50i 항공기를 운용 중이며, 2021년에 6대를 추가 주문했다. 태국은 14대의 T-50TH 항공기를 도입했다. 폴란드는 2022년에 FA-50 48대(블록 10/20)를 주문했으며, 인도는 2023년에 시작됐다. 말레이시아는 2023년에 18대의 FA-50M 블록 20 항공기에 대해 9억 2000만 달러(약 1조 2860억 원) 계약을 체결했으며, 18대를 추가 구매할 수 있는 옵션이 포함됐다.

잠재적 또는 관심 있는 고객으로는 이집트, 베트남, 콜롬비아, 페루, 브루나이, 세네갈 등이 거론된다. 아르헨티나와 대만 등 일부 국가들은 FA-50 획득을 검토했으나, 수출 규제나 경쟁적인 자국 프로그램 때문에 실제 계약으로는 이어지지 않았다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] 3대 지수 반등...'워시 쇼크' 회복](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026020306223601533be84d87674118221120199.jpg)