수익성 악화·부채 부담에 경쟁 심화 '삼중고'…간판 기술 18A 공정 성공 여부가 관건

대규모 감원·자산 매각 등 고강도 자구책 안간힘…"실적 개선 없으면 추가 하락"

대규모 감원·자산 매각 등 고강도 자구책 안간힘…"실적 개선 없으면 추가 하락"

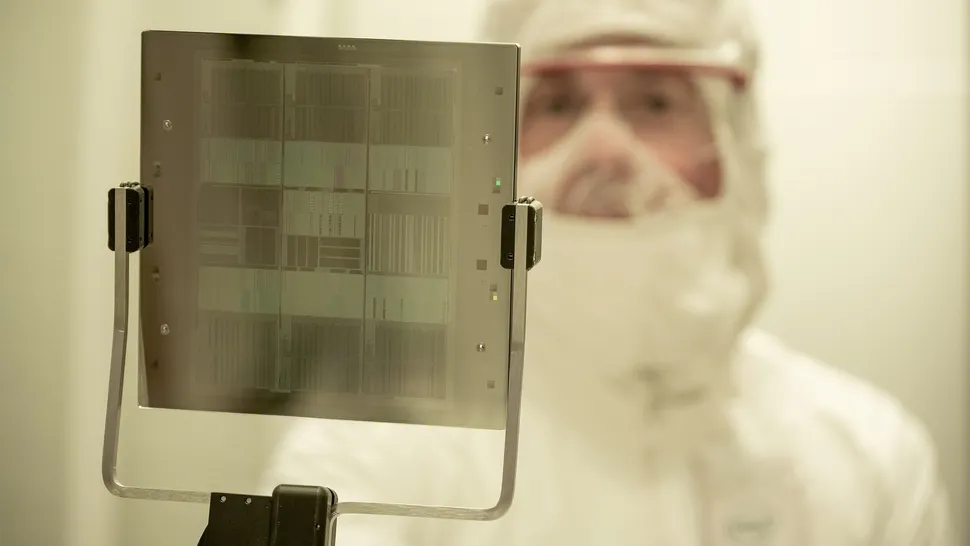

이미지 확대보기

이미지 확대보기5일(현지시각) IT 전문 매체 WCCF테크에 따르면 피치는 최근 인텔의 장기 부채 신용등급을 'BBB+'에서 'BBB'로 한 단계 내리고, 등급 전망 또한 '부정적'으로 제시했다. 추가 등급 강등의 여지를 남긴 조치다. 'BBB' 등급은 피치의 투자 등급 분류에서 가장 낮은 마지막 단계로, 여기서 두 단계만 더 내려가면 투기 등급으로 전락한다. 다만 단기 신용등급은 ‘F2’를 유지해 단기 채무 상환 능력에는 큰 문제가 없다고 평가했다.

피치는 이번 등급 조정의 핵심 배경으로 취약한 신용 지표를 꼽았다. 피치는 관련 보고서에서 "신용 지표는 여전히 취약하며, 등급에 부합하는 수준으로 EBITDA 레버리지를 회복하려면 앞으로 12~24개월 동안 최종 시장이 살아나고 성공적으로 제품을 양산하며 순부채를 줄이는 것이 모두 필요할 것"이라고 밝히고 강도 높은 체질 개선을 요구했다.

피치의 이번 결정에 앞서 다른 신용평가사들도 이미 경고등을 켰다. 무디스는 지난해 인텔의 선순위 무담보 신용등급을 'A3'에서 'Baa1'으로 낮추고 전망을 '부정적'으로 바꿨다. 무디스는 수익성 약화와 시장 점유율 하락, 제품·제조 전환에 따르는 막대한 비용, 구조상 실행 위험 등을 지적하며 지난해 말 기준 EBITDA 대비 총부채 비율이 7배에 가깝다고 분석했다. S&P 글로벌 역시 지난해 12월 등급을 'BBB'로 내리면서 느린 사업 회복과 매출 부진을 원인으로 꼽았다. 특히 S&P는 인텔의 최고경영자 조기 퇴임이 기술 지도력 회복과 실적 호전 이행 계획에 불확실성을 더한다고 평가했으나, 등급 전망은 '안정적'으로 유지해 다른 두 곳과는 미묘한 시각차를 보였다.

◇ 흔들리는 재무구조…치열해진 반도체 전쟁

실제로 인텔의 부채 감축 속도는 시장의 기대에 미치지 못하고 있다. EBITDA 레버리지는 2026년 4.0배, 2027년에 이르러서야 2.5배 수준으로 낮아질 전망이다. 여기에 PC 시장의 경쟁 심화와 AI 시장 대응 미흡이 어려움을 더하고 있다. 인텔은 PC 분야에서 퀄컴, AMD와 치열한 경쟁에 직면한 데다, 단기적으로는 폭발적으로 성장하는 AI 시장의 수혜를 누리기 어려운 제품 라인업을 갖췄다는 평가를 받는다.

◇ '뼈 깎는' 자구책 사활…기술 명가 재건 시동

이런 상황을 타개하고자 인텔의 립부탄 최고경영자는 고강도 자구책을 포함한 실적 호전 전략에 사활을 걸고 있다.

우선 대규모 비용 절감에 착수했다. 지난해 194억 달러(약 26조9388억 원)였던 영업 비용을 2026년 170억 달러(약 23조6096억 원), 2026년에는 160억 달러(약 22조2208억 원)까지 줄일 계획이다. 이를 위해 지난해 말 기준 전체 인력 9만 9500명의 15%를 추가로 줄인다. 이미 2023년과 지난해에 각각 1만5000명을 줄인 데 이은 조치다. 독일과 폴란드 공장 폐쇄도 비용 절감 계획의 일부다.

동시에 핵심 자산 매각으로 현금 확보에 나선다. 자율주행 자회사 모빌아이 주식과 프로그래머블 솔루션 사업부 알테라 지분 과반을 매각해 약 53억 달러(약 7조3606억 원)를, 2025년 1분기 메모리 사업부 매각으로 19억 달러(약 2조6392억 원)를 확보했다. 이 자금은 구조조정 비용을 충당하는 데 쓴다. 기술 지도력 회복을 위한 노력도 함께한다. 차세대 18A 공정의 수율과 고객 확보에 힘을 쏟는 한편, 팬서 레이크와 노바 레이크 중앙처리장치(CPU), 그래닛 래피즈 그래픽처리장치(GPU) 등 신제품으로 x86 생태계에 활력을 불어넣겠다는 구상이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com