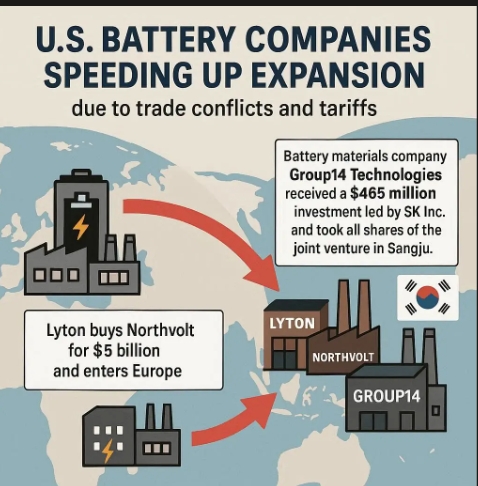

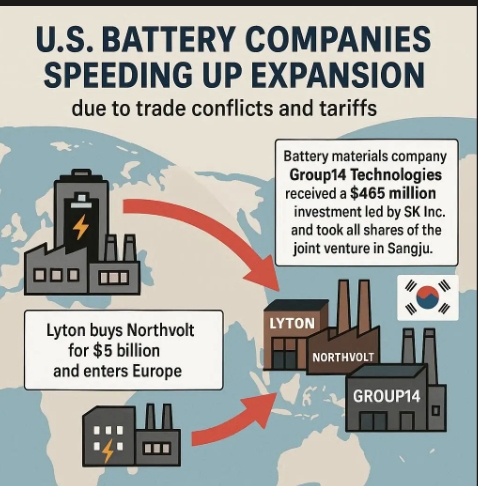

라이튼 50억 달러로 유럽 노스볼트 인수, 그룹14는 SK서 4억 달러 받아 한국 거점 확대

이미지 확대보기

이미지 확대보기◇ 라이튼, 50억 달러 들여 노스볼트 사들이며 유럽 진출

캘리포니아에 있는 배터리 회사 라이튼(Lyten)은 지난 7일 배터리 회사 노스볼트(Northvolt)를 사들인다고 했다. 노스볼트는 지난 3월 파산했는데, 라이튼이 스웨덴과 독일에 있는 노스볼트의 모든 공장을 소유하기로 했다. 스웨덴 셸레프테오의 노스볼트 엣트(Ett)와 엣트 익스팬션, 베스테로스의 노스볼트 랩스, 독일 하이데의 노스볼트 드라이(Drei) 등이 포함된다.

투자한 돈은 약 50억 달러(약 6조9200억 원)다. 지금 있는 배터리 만드는 힘 16기가와트시(GWh)와 짓고 있는 15GWh 이상, 100GWh까지 늘릴 수 있는 시설과 계획, 그리고 유럽에서 가장 크고 좋은 배터리 연구소가 모두 들어간다고 라이튼은 밝혔다.

댄 쿡 라이튼 사장은 "라이튼이 하려는 일은 북미와 유럽에서 깨끗하고 그 지역에서 만든 배터리와 에너지 저장 시설을 가장 잘 파는 회사가 되는 것"이라며 "노스볼트 시설을 사들이면 에너지 독립과 나라 안보, 인공지능(AI) 데이터센터 때문에 라이튴 리튬황 배터리를 찾는 사람들이 많아지는 지금 우리가 하려던 일을 몇 년 앞당길 수 있다"고 말했다.

라이튼에는 페덱스(FedEx), 스텔란티스(Stellantis), 허니웰(Honeywell) 등이 돈을 댔다. 라이튼은 지금 실리콘밸리에서 리튬황 배터리를 만들어 빠르게 커지는 드론과 국방 시장에 팔고 있다.

노스볼트는 유럽이 자체 대규모 배터리 회사를 가지려던 희망이었다. 하지만 지난 3월 "대출 비용이 오르고, 국가 간에 불안이 커지고, 물건 공급이 막히고, 시장 수요가 바뀌는" 등의 이유로 스웨덴에서 파산했다.

◇ 그룹14, SK 투자를 받아 한국 생산 거점 차지

워싱턴주에 있는 배터리 재료 회사 그룹14 테크놀로지스(Group14 Technologies)는 지난 20일 SK Inc.가 이끄는 4억6300만 달러(약 6400억 원) 투자를 받았다고 했다. 여기에는 포르쉐 인베스트먼트, ATL, 라이트록 기후영향펀드, 마이크로소프트 기후혁신펀드 등이 함께했다.

그룹14는 이번 투자와 함께 SK Inc.와 2021년 세운 한국 상주에 있는 합작회사 지분을 모두 가져갔다. 이 배터리 활성 재료(BAM) 공장은 그룹14의 주력 기술인 SCC55를 전기차 크기로 만들어 세계 배터리 회사들에 준다.

그룹14의 첫 번째와 두 번째 BAM 공장은 워싱턴주에 있고, 회사는 유럽에서도 독일에 차세대 에너지 저장 기술에 꼭 필요한 실란 가스 공장으로 실리콘 배터리 시설을 늘리고 있다. 이번 시리즈 D 투자로 그룹14가 지금까지 받은 돈은 10억 달러(약 1조 3800억 원)가 넘는다.

그룹14는 지난해 9월부터 아시아에 있는 세 번째 상업용 배터리 활성 재료 공장인 BAM-3에서 SCC55를 100곳이 넘는 전기차와 전자제품 배터리 회사들에 보내고 있다.

◇ 무역 정책 바뀌면서 해외 진출 늘어

업계에서는 이런 미국 배터리 회사들의 해외 진출이 지금 미국 정부의 정책 변화와 깊은 관련이 있다고 본다. 콘너 와츠 패스트마켓 배터리 원자재 수요 분석가는 "지금 정책과 수요 상황을 보면, 주로 미국에 있던 회사가 유럽 시장으로 가는 것이 맞다"고 평가했다.

트럼프 정부가 깨끗한 에너지보다 화석연료 쓰기를 더 중요하게 여기면서 배터리, 바람, 태양광, 전기차에 대한 세금 혜택을 줄인 상황에서, 미국 배터리 회사들과 배터리 재료 회사들은 깨끗한 에너지와 재생에너지를 좋아하는 시장에서 고객들과 가까운 곳에 생산 거점을 두려고 해외로 나가고 있다.

그룹14는 지난해 11월부터 워싱턴주 모세스 레이크 주력 배터리 재료 공장 가동을 1년 넘게 미루고 직원들을 내보내는 등 국내 사업에 어려움을 겪고 있다. 하지만 해외 투자와 사업 확장에는 여전히 힘을 쏟고 있다.

프리시던스 리서치 분석에 따르면 세계 리튬이온 배터리 시장은 앞으로 10년 동안 해마다 평균 15% 넘게 커져서 크기가 5배로 늘어날 것으로 보인다. 이것이 이들 회사가 해외로 적극 나가는 바탕이 되고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com