엔비디아·마이크로소프트 등 상위 5개 종목, 10년새 시장 비중 2배 증가…4000억 달러 AI투자 경고

이미지 확대보기

이미지 확대보기월스트리트저널(WSJ)이 지난 13일(현지시각) 보도한 내용에 따르면, 현재 미국 증시는 집중 현상 심화, AI 단일 투자 몰입, 분석가 집단사고라는 세 가지 위험 요소에 동시에 노출돼 있다.

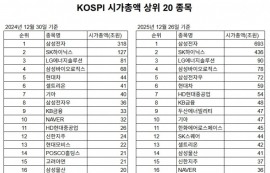

S&P 500 상위 5개 종목 집중 비중 10년새 2배 급증

S&P 500 지수에서 상위 5개 종목이 차지하는 비중이 10년 전 11.7%에서 현재 27.7%로 급상승했다. 이는 1964년 수준과 같은 것으로, 투자자들이 분산투자를 통해 피하려던 개별 종목 위험에 훨씬 더 많이 노출된 것을 뜻한다.

현재 엔비디아가 S&P 500에서 7.8%, 마이크로소프트가 6.7%를 차지하고 있어, 이들 기업에 내부 문제가 생길 경우 전체 시장에 미치는 영향이 킴벌리클라크(0.08%) 같은 기업과는 비교할 수 없을 정도로 크다고 WSJ는 분석했다.

1964년 당시에는 상위 기업들이 통신업체(AT&T), 자동차업체(제너럴모터스), 석유업체(현 엑손모빌) 등으로 다양했으나, 현재 상위 8개 기업인 엔비디아·마이크로소프트·애플·아마존·브로드컴·메타·알파벳·테슬라의 가치는 모두 AI라는 하나의 투자에 좌우되고 있다.

빅테크 4사 AI투자 올해만 4000억 달러 전망

런던증권거래소그룹(LSEG) 자료에 따르면, 알파벳·아마존·메타·마이크로소프트 등 빅테크 4사의 자본지출은 2020년 약 700억 달러(약 97조 원)에서 올해 4000억 달러(약 555조 원) 가까이로 급증할 전망이다. 이들 기업은 AI기술 개발과 인프라 구축에 전례 없는 규모의 자본을 쏟아붓고 있다.

그러나 생성형 AI의 상업 성과에 대한 의문이 제기되고 있다. WSJ는 "기업들이 생성형 AI 활용 방안을 찾고 있으나 대규모 생산성 향상은 아직 나타나지 않았다"며 "거짓 답변 문제도 지속되고 있다"고 보도했다.

오픈AI의 최신 GPT-5 모델의 경우 접근할 수 없는 정보에 대해 10~20%의 거짓 답변을 생성하고, 출처를 인용할 수 있는 경우에도 수% 정도의 오류율을 보인다고 추정된다고 WSJ는 전했다. 또한, 챗봇이 자살과 살인 관련 상담에 이용된 후 규제 요구가 증가하고 있어 비용 상승과 개발 지연이 우려된다고 분석했다.

분석가 의견 일치도 '위험 수준' 도달

월가 분석가들의 의견 일치 정도가 위험할 수준으로 높아졌다는 분석도 나왔다. LSEG 자료에 따르면, 마이크로소프트에 대한 분석가 전망의 표준편차는 2008년 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며, 거의 모든 분석가가 '매수' 등급을 부여하고 있다.

메타·엔비디아·알파벳에 대한 분석가들의 의견 일치도 역시 2020년 팬데믹 이전 이후 가장 높은 수준에 이르렀다. WSJ는 "불확실한 수익과 완전히 알 수 없는 이익률을 가진 새로운 사업에 대한 대규모 투자를 고려할 때 더 넓은 범위의 예측 결과를 기대할 수 있을 텐데, 오히려 더 좁아진 것은 이상하다"고 지적했다.

빅테크 주요 기업들의 12개월 수익 전망도 올해 두 자릿수 증가율을 기록했다. 애플(4% 증가)과 테슬라(36% 감소)를 제외한 모든 빅테크 기업의 수익 전망이 두 자릿수 상승률을 보였다고 WSJ는 보도했다.

전문가 "집단사고 경계해야"

미국의 유명 투자자 제레미 그랜섬은 최근 경제전문매체 비즈니스인사이더와의 인터뷰에서 현재의 AI 열풍이 "전형적인 거품"이라고 진단했다. 그는 "위대한 기술 발전이 있을 때 단기간에 무리하고, 중기간에 추락한다"며 "장기간에는 그 잔해에서 벗어나야 세상을 변화시킨다"고 말했다.

2008년 세계 경제위기를 예측했던 경제학자 데이비드 로젠버그는 "지표에서 알 수 있듯이 시장이 엄청난 조정을 앞둔 '메가 버블'의 한가운데에 있다"고 평가했다.

WSJ는 "시장이 호황일 때 월가는 함께 투자에 동참하기를 원한다"며 "위험이 유리하게 작용할 때 투자자들은 더 많은 위험을 원한다"고 분석했다. 그러나 "과거 많은 사람들이 분산투자를 선호했으나, 그것은 시장이 위험에 등을 돌린 후에야 나타났다"며 "언제 그런 일이 다시 일어날지는 아무도 모르지만, 결국 일어날 것이므로 미리 위험을 줄이는 것이 가치 있다"고 조언했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com