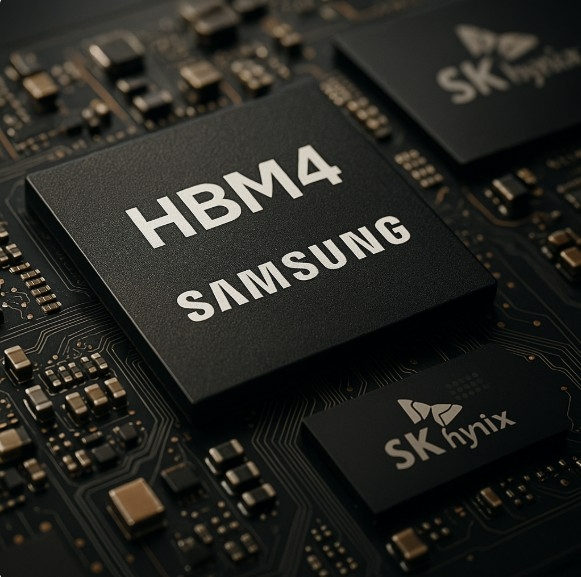

엔비디아, 이달 중 HBM4 테스트 완료…2026년 차세대 AI '루빈' 탑재

2027년 HBM 부족률 40%…공급난 속 '양강 구도' 굳어지나

2027년 HBM 부족률 40%…공급난 속 '양강 구도' 굳어지나

이미지 확대보기

이미지 확대보기SK 독주 체제 균열?…삼성, 1c D램으로 '격차 축소'

오랜 기간 HBM 시장을 주도해온 SK하이닉스의 독주 체제에도 변화가 감지된다. 삼성전자가 6세대 10나노급(1c) D램 공정을 성공적으로 도입하며 SK하이닉스와의 기술 격차를 획기적으로 좁혔기 때문이다. 반면에 마이크론은 엔비디아의 전송 속도 목표치를 맞추지 못해 HBM4 출시가 2027년으로 연기될 수 있다는 관측이 나오고 있다.

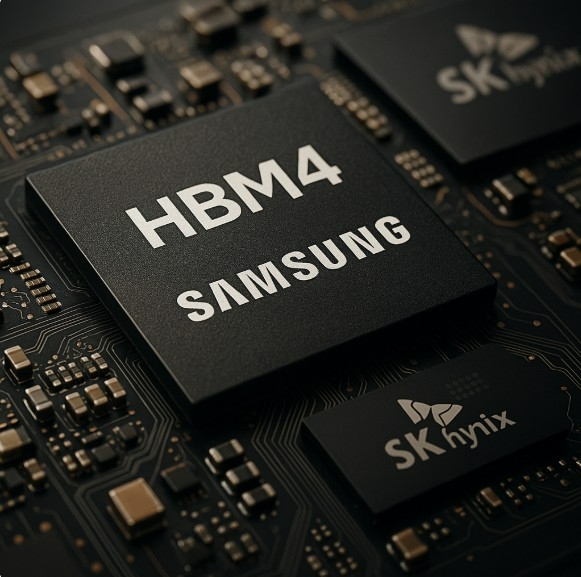

엔비디아의 HBM4 채택은 시장에 막대한 파급력을 지닌다. 이미 SK하이닉스와 삼성전자는 2025년 3분기 실적 발표에서 "2026년 D램·낸드플래시 생산 용량이 모두 판매 완료됐다"고 밝히며 엔비디아와의 대규모 HBM 공급 계약을 강력히 시사했다.

특히 삼성전자의 약진이 두드러진다. 삼성의 HBM4 수율은 약 50% 수준까지 급등하며 초기 HBM3E 제품 대비 가파른 개선세를 보이고 있다. 엔비디아 역시 최근 삼성을 HBM3E와 HBM4 프로그램의 '핵심 파트너'로 공식 지목했다. 애널리스트들은 이러한 추세에 힘입어 2026년 삼성의 HBM 출하량이 최소 2.5배 확대되며, SK하이닉스와 함께 '2강 체제'를 구축할 것으로 내다봤다.

삼성, '루빈' 겨냥 P4 허브 총력전

삼성전자는 공격적인 인증 일정을 추진 중이다. 업계에 따르면 삼성은 올 초 엔지니어링 샘플(ES)을 배포한 데 이어 이달까지 고객 샘플(CS)에 대한 내부 신뢰성 테스트(PRA)를 완료할 방침이다. 2026년 초 엔비디아의 최종 인증을 획득할 경우 하반기부터 HBM4를 출하하게 된다. 이는 삼성의 첫 엔비디아 직접 공급 라인 확보를 의미한다.

이를 위해 삼성은 평택 2공장(P2)의 1c D램 장비 설치를 마쳤으며, 3공장(P3)과 4공장(P4)으로 전환 라인을 확장 중이다. 2024년부터 기존 1z D램 라인을 1c D램으로 업그레이드하는 투자를 지속해왔다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기삼성 HBM4 전략의 핵심 기지는 2026년 가동 예정인 4공장(P4)이다. P4 내에서는 PH1 팹이 이미 낸드와 1c D램 양산을 시작했으며, PH3는 2025년 6월 장비 반입을 마쳤고, PH4는 최근 착공에 들어갔다. PH2 역시 2025년 12월이나 2026년 1월 건설이 예정돼 있다. 이는 엔비디아 루빈 출시 일정에 정확히 맞춘 행보다. 또한 P4 인근에 P5, P6 라인 부지도 확보했다.

다만 SK하이닉스는 여전히 시기적 우위를 점하고 있다. SK하이닉스는 이미 지난 9월 HBM4 생산 설비를 완료했으며, 2026년 1분기 대량 출하를 시작해 적어도 내년 중반까지는 시장 선두를 유지할 전망이다. SK하이닉스 역시 2026년 HBM 생산을 시작할 청주 M15X 팹에 장비 반입을 시작했으며, 2027년에는 M15X의 24배 규모가 될 용인 반도체 클러스터를 가동한다.

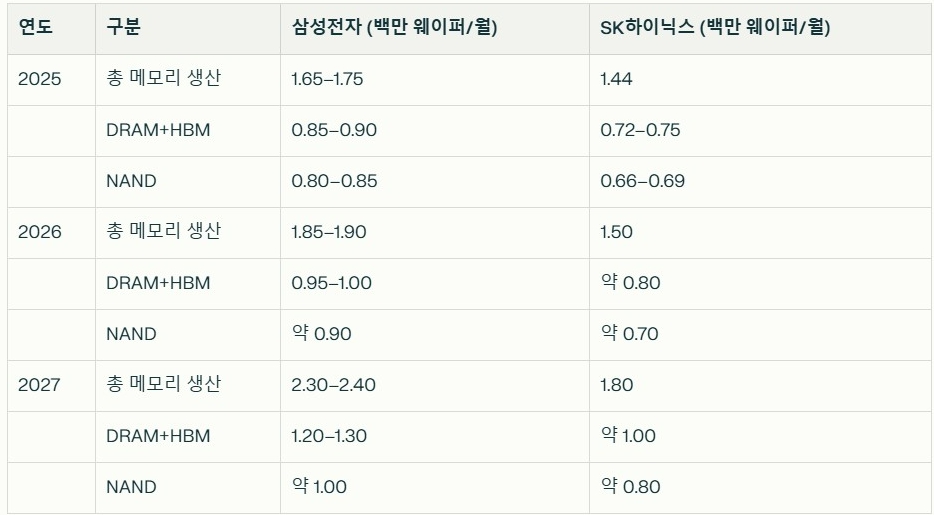

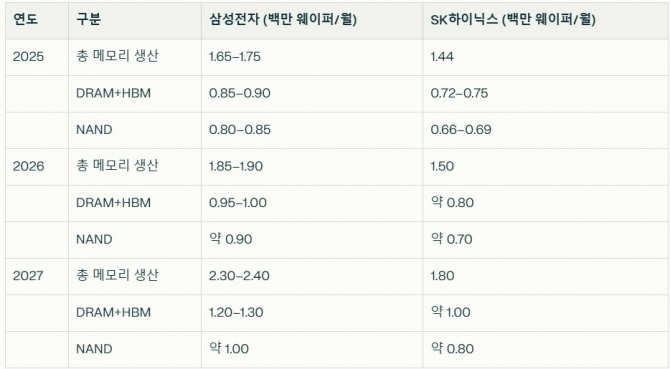

2027년 부족률 40%…'AI 수요'가 증설 앞질러

양사의 천문학적인 투자에도 불구하고 AI발 수요 폭증을 감당하기엔 역부족인 상황이다. 외신에 따르면 2027년 삼성과 SK하이닉스의 12인치 웨이퍼 합산 생산량은 월 410만~420만 장으로, 2025년(309만~319만 장) 대비 크게 늘어날 전망이다. 이 기간 삼성의 생산량은 35% 증가한 230만~240만 장, SK하이닉스는 25% 늘어난 180만 장에 이를 것으로 보인다.

하지만 애널리스트들은 신규 팹 증설에도 불구하고 AI 수요가 이를 압도하며 메모리 공급난이 지속될 것이라고 경고한다. HBM 부족률은 2025년 30%에서 2026년 35%로, 2027년에는 40% 이상으로 치솟을 전망이다.

엔비디아의 HBM4 인증이 코앞으로 다가온 지금, SK하이닉스가 선두를 지키는 가운데 삼성전자가 빠른 수율 개선으로 격차를 좁히고 있다. 반면 마이크론은 한 세대 뒤처질 위기에 몰렸다. 그러나 업계의 진정한 과제는 공급사 간의 승패가 아니라 2027년에도 해소될 기미가 보이지 않는 극심한 '메모리 병목현상' 그 자체라는 지적이 나오고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com