TCL, 덴마크 명품 브랜드 B&O와 파트너십 발표

6년간 협업한 TV 제품 선보일 예정

첫 협업작 A300 Pro, 사운드바·서브우퍼 포함 구성

'중국산' 약점, 명품 브랜드 협업으로 희석될 전망

6년간 협업한 TV 제품 선보일 예정

첫 협업작 A300 Pro, 사운드바·서브우퍼 포함 구성

'중국산' 약점, 명품 브랜드 협업으로 희석될 전망

이미지 확대보기

이미지 확대보기해외 오디오·비주얼 전문 매체 'AV패션'은 TCL이 B&O와 장기적인 파트너십을 발표했다고 20일 전했다. 이번 제휴로 TCL은 자사 프리미엄·하이엔드 TV 제품군에 '오디오 바이 뱅앤올룹슨'을 부착하게 됐다.

라이선스 계약은 6년 동안 진행되며 당장 7월부터 적용됐다. 양측의 발표에 따르면 새로운 기기는 전 세계 시장에 출시될 예정이다. 이 파트너십의 첫 번째 제품은 TCL의 NXTFRAME 시리즈를 보강하기 위해 출시되는 새로운 모델인 TCL A300 Pro TV다.

이번 제휴는 TCL 제품의 평판을 대폭 끌어올릴 것으로 전망된다. TCL은 글로벌 TV 시장에서 삼성전자와 LG전자에 이은 3위 사업자지만 여전히 북미와 유럽 등에서 '중국산'이라는 인식이 박혀 있다. 때문에 명품 브랜드인 B&O와의 제휴를 통해 값 싼 중국산이라는 의미지를 희석시키고 제품 판매가격을 더욱 높일 것으로 예상된다.

이미지 확대보기

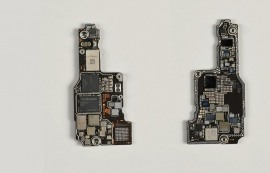

이미지 확대보기양사의 파트너십은 단순히 B&O의 인증 마크만 부착하는 것이 아니다. 또한 TV의 사운드 튜닝만 B&O가 참여하는데 그치지 않는다 B&O와 TCL 음향설계 팀이 공동으로 다양한 프리미엄 TV와 B&O 사운드와 서브우퍼를 테스트하고 최적의 조합을 상품화하게 된다. 뿐만 아니라 신제품에는 B&O는 오디오 튜닝과 사운드 디자인 외에도 B&O의 독자 인터페이스인 베오소닉(BeoSonic)이 적용돼 사용자의 청취 환경에 맞춰 사운드를 설정할 수 있다.

이 같은 조건은 과거 LG전자가 하만인터내셔널·메리디안괴 협력했던 것 이상의 관계로 보인다. 양사의 이 같은 협업은 앞으로 6년간 지속되며 그 첫 제품은 이달 말부터 중국에 판매된다.

TCL A300 Pro 사운드 시스템은 지금까지 TV 제조사와 오디오 기업 간 협업의 형태와 조금 다르다. 이 새로운 TV에는 3.1.2 채널 시스템을 구성하는 외부 사운드바와 서브우퍼가 함께 제공되며, 두 제품 모두 TV와 완벽하게 어울리도록 디자인됐다.

TCL의 NXTFRAME 제품군은 텔레비전뿐만 아니라 명화 액자로도 기능하도록 설계된 아트 TV다. 삼성전자의 '더 프레임' 제품군과 콘셉트가 동일하다. 하지만 TCL은 여기에서 한 발 더 나아가 최고의 사운드를 제공하도록 만들어졌다. TCL A300 Pro는 벽걸이형으로 설치할 수 있지만 바퀴가 달린 플로어 스탠드나 받침대 위에 설치할 수도 있다. 이를 위한 다양한 스탠드 옵션과 프레임이 제공된다.

이상훈 글로벌이코노믹 기자 sanghoon@g-enews.com

![[속보] 카카오에 폭발물 설치 협박…전 직원 재택근무 전환](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=20251215125806041253d7a510102118235765.jpg)