미래 핵심 사업 중 하나인 로봇사업에 박차

글로벌 로봇 시장, 연평균 22% 성장 전망

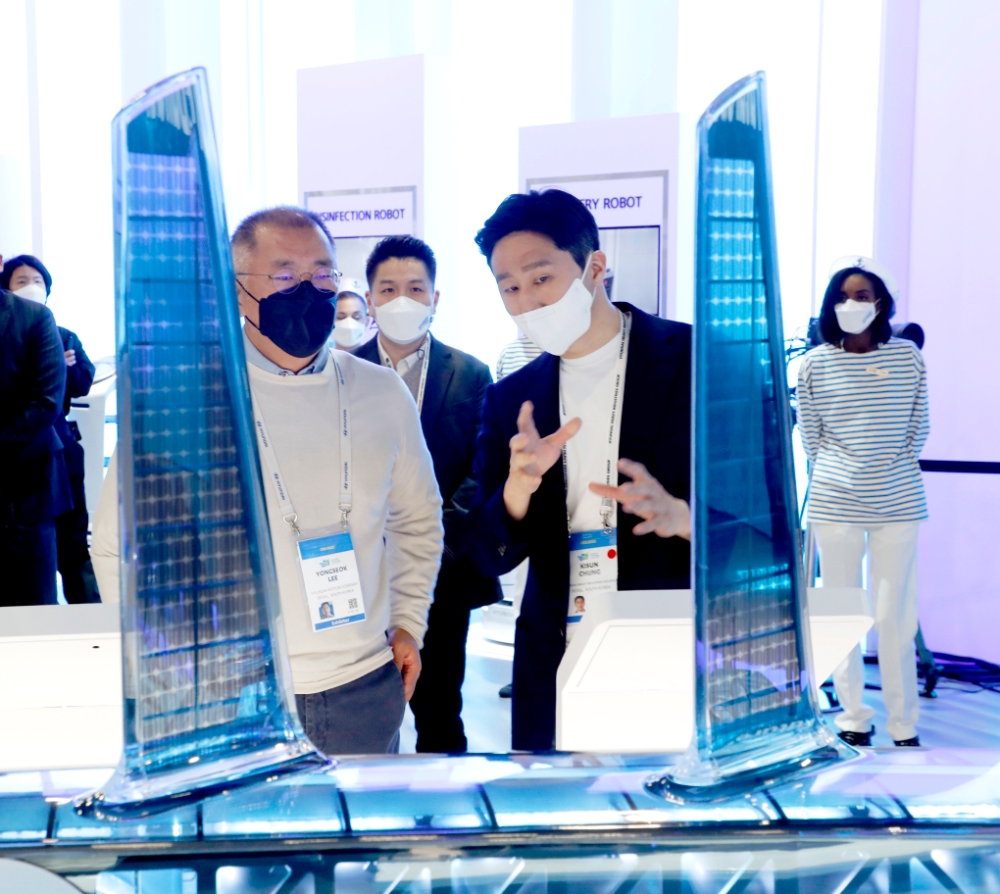

두 회사, CES서 로봇산업 경쟁력 피력

글로벌 로봇 시장, 연평균 22% 성장 전망

두 회사, CES서 로봇산업 경쟁력 피력

이미지 확대보기

이미지 확대보기1일 업계에 따르면 두 회사는 미래 핵심 사업 중 하나인 ‘로봇 사업’을 강화하고 있다.

현대중공업그룹은 현대로보틱스를 중심으로 로봇 역량을 강화하고 있다. 현대로보틱스는 1984년 현대중공업 로봇 사업 부문을 시작으로 40년 가까이 산업용 로봇을 개발해 왔다. 2017년에는 순환출자구조를 끊기 위해 사업분할을 통해 독립 법인으로 나왔다.

현대로보틱스는 KT로부터 5000억 원 투자를 유치해 이르면 올해 안해 기업공개(IPO)를 추진한다는 계획이다. 이후 KT와 서비스로봇, 스마트팩토리 등 개발 계획을 구체화하는 등 로봇사업에 탄력이 붙을 전망이다.

보스턴 다이나믹스는 라크 레이버트 MIT 선임연구원이 1992년 학내 분사 기업으로 세운 기업으로 4족 보행 ‘스팟’과 2족 직립 보행이 가능한 ‘아틀라스’ 등을 개발한 회사다.

구글이 2016년 매물로 내놓은 회사를 현대차가 지난해 1조 원에 달하는 금액으로 최종인수했다.

현대차는 로봇 기술을 물류 로봇에서 시작해 서비스 로봇을 거쳐 휴머노이드 로봇까지 확대해나간다는 계획이다.

글로벌 로봇 시장, 연평균 성장률 22%로 폭발적 성장 예상

현대중공업과 현대자동차가 미래 성장동력 중 하나인 로봇사업에 적극적으로 투자하는 이유는 글로벌 로봇 시장이 향후 폭발적 성장이 예상되는 분야이기 때문이다.

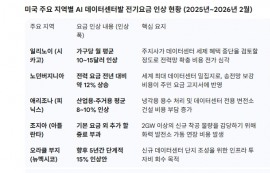

실제 글로벌 로봇 시장은 성장을 거듭하고 있다. 관련업계에 따르면 글로벌 로봇 시장은 2017년부터 연평균 성장률 22%를 기록해 올해 444억(약 53조 원)달러 수준으로 한층 커질 전망이다.

특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19)의 여파로 비대면의 중요성이 나날이 커지면서 올해부터 2025년까지 연평균 32% 수준의 성장을 보임으로써 1772억 달러(약 214조 원) 규모로 시장이 커질 것으로 예측된다.

이는 로봇 기술이 적용된 타 산업 제품인 자율주행차, 드론 등 분야를 제외한 내용이라는 점에서 의미가 있다.

또한 국제로봇연맹(IFR)은 산업용 로봇 시장의 경우 매년 14%씩 성장하고 있으며, 내년에는 63만여대의 산업용 로봇이 판매될 것으로 전망했다.

현대차, 아틀라스와 스트래치 선보여 VS 현대중공업, 완전 무인화된 로봇카페 공개

이를 증명하듯 두 회사는 지난 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2022’에서 로봇 산업 경쟁력을 피력했다.

현대차그룹은 이번 CES에서 차량 전시 대신 스폿과 인간형 로봇 아틀라스, 물류형 로봇 스트래치를 선보였다.

아틀라스는 현존하는 로봇 가운데 인간과 가장 유사하다는 평가를 받는 인간형 로봇이다. 보스턴 다이내믹스의 작품인 아틀라스는 인간을 대신해 달 탐사프로젝트 등에 투입돼 활약을 할 것으로 기대하고 있다.

스트레치는 보스턴 다이내믹스가 그동안 내놓은 로봇들과 달리 물류창고에 특화된 로봇이다. 기존에 나왔던 4족 보행 로봇인 스팟은 다양한 용도로 활용할 수 있는데 반해 스트레치는 오로지 물류창고용으로만 활용 가능하다.

현대중공업의 현대로보틱스는 ‘산업과 일상의 로봇화’를 주제로 전시관을 꾸몄다. 여기서 AI 기술과 산업현장에서 축적된 로봇 기술을 바탕으로 완전 무인화된 로봇 카페를 비롯해 다양한 일상 영영에 특화된 서비스 로봇 3종을 공개했다.

류으뜸 글로벌이코노믹 기자 frindb@g-enews.com

![[특징주] 현대차, 새만금 9조 투자 소식에 10% 급등 '훨훨'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2026022716542504293edf69f862c617739124.jpg)