이미지 확대보기

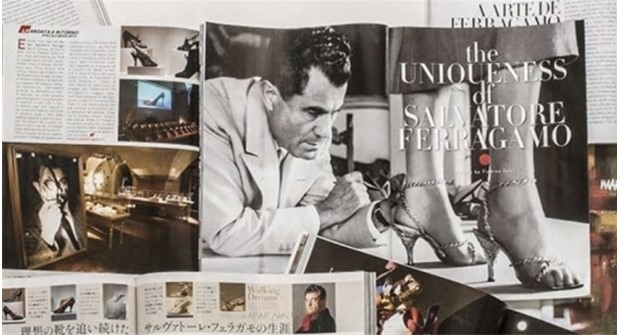

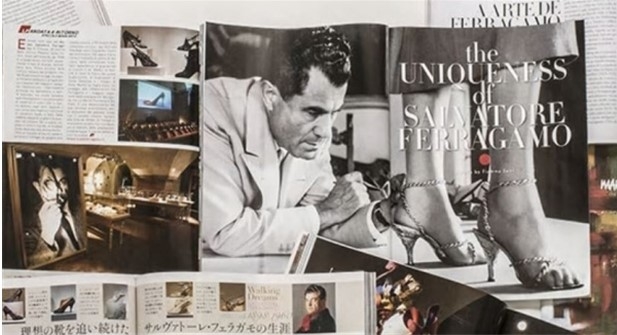

이미지 확대보기구두하면 이탈리아를 빼 놓을 수 없다. 명품구두의 대명사처럼 되고 있는 살바토레 페라가모는 이탈리아 구두의 대표상품이다. 이 명품 구두 역시 사랑하는 여동생의 신발을 만들다가 탄생됐다. 그때 페라가모의 나이는 9살.

그는 10대에 할리우드로 건너간다. 야간에 캘리포니아주립대(UCLA)에서 해부학을 들으며 구두 만들기에 몰입했다. 페라가모는 ‘모든 사람이 불평하지 않는 구두를 만들 수는 없을까’를 늘 생각했다. 그리고 ‘인간의 근심을 덜어주는 일과 최고의 디자인으로 인간을 기분 좋게 만드는 것’을 자신의 일로 만들었다.

페라가모가 찾아낸 발명은 구두 밑바닥에 ‘쇳조각’을 넣는 것이다. 구두 밑바닥 중심에 손가락 너비의 쇳조각을 박아 몸의 하중을 분산시키는 특수 공법은 대학에서 해부학을 전공한 페라가모만의 기술이다.

프랑스가 자랑하는 명품 구두는 ‘벨루티’. 흑백영화에서 중후한 남자 주인공이 튀어 나올 것 같은 멋을 연상시키는 ‘벨루티’는 1895년 프랑스에서 탄생한 남성 수제화이다.

‘베네치아’가죽으로 만들어지는 벨루티 구두는 염색하지 않은 구두의 틀을 완성한 이후에 염색 장인이 4시간에 걸쳐 색을 입힌 것이다. ‘벨루티는 세상에 단하나 뿐인 구두’라는 그들의 광고 카피는 여기서 유래되었다.

벨루티를 만드는 장인들은 절대로 돈을 오른손을 세지 않는다. 돈을 만지고 세는 상업적인 손으로는 절대적 가치를 지닌 예술품을 만들 수 없다는 철학 때문이다. ‘구두가 아니라 작품을 만든다’는 자부심을 가진 벨루티의 장인들은 무려 250번의 수공과정을 거쳐 구두 한 켤레를 만든다.

독일 역시 이탈리아나 프랑스와 견주어 절대 뒤지지 않는다. 122년 전통을 자랑하는 로이드(LLOYD)가 독일이 자랑하는 명품 구두이다.

오늘날의 구두는 공통적으로 밑바닥에 작은 쇳조각들이 단단히 고정돼서 인체의 무게를 잘 분산시키고 인간의 체중뿐만 아니라 편안함, 그리고 예술적인 멋을 뽐내고 있다.

최근의 구두 패션은 운동화로 이전되는 분위기이다. 명품 운동화는 100만 원을 호가한다. 무려 300만 원이 넘는 운동화도 없어서 못 파는 시대로 변했다. 예부터 신발은 더러움의 상징이어서 한옥 마당의 댓돌에 올려놓았고 아파트 문화가 형성되면서 신발장이 집 안으로 들어왔는데 지금은 아예 방안에 신발을 모셔놓는 젊은이들이 많아졌다. 비싼 신발은 모셔둔 심리일 것이다.

운동화에는 쇳조각이 들어가지 않는다. 그것은 신발창을 별도로 개발해서 발의 부게 중심을 편하게 만드는 첨단 기술 때문에 가능해진 것이다. 기술의 진보는 어느 방향을 전개될지 모르지만 명품에 담긴 스토리텔링은 흥미롭다.

명품 구두 역시 비싼 가격 탓에 우리 서민들이 만져 보긴 어렵다. 상류층의 구매욕을 자극하는 명품 구두가 어떻게 만들어졌고 히든 스토리는 어떤 것이 있는지 아는 척이라도 해야 속이라도 후련하다.

김종대 글로벌철강문화원 원장

![[특징주] 삼성전자, TSMC 역대 최대 실적 발표에 강세...52주 신...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=202601161005380722544093b5d4e2111737104.jpg)