국내 最古기업 두산 초대 회장, 4알 50주기

기업가·경제인 모두 성공한 재계의 큰 어른

“기업인이 책임 느껴야, 욕심 부려서는 안돼”

무리한 투자 않고 때를 기다리며 착실히 키워

‘신용’에 강한 집착, “정직한 기업만이 살아남는다”

기업가·경제인 모두 성공한 재계의 큰 어른

“기업인이 책임 느껴야, 욕심 부려서는 안돼”

무리한 투자 않고 때를 기다리며 착실히 키워

‘신용’에 강한 집착, “정직한 기업만이 살아남는다”

이미지 확대보기

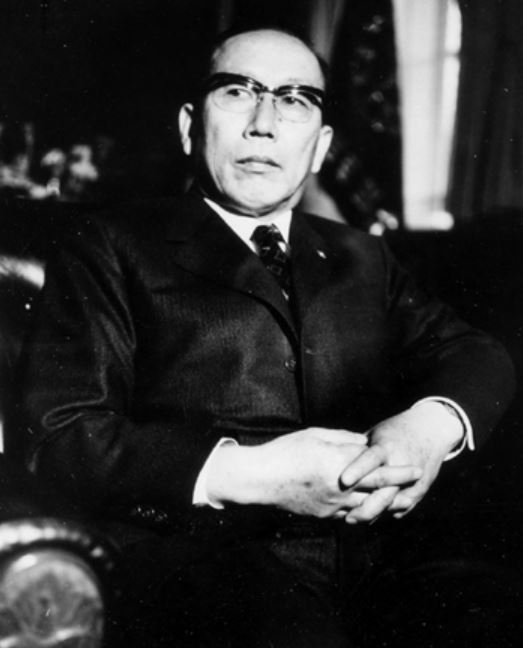

이미지 확대보기오는 8월 4일은 두산그룹을 출범시킨 매헌 박두병 초대회장의 50주기 기일이다. 박두병 회장의 좌우명은 부지런한 사람이 성공한다는 ‘근자성공’이었다. 지금의 사명 역시 선친인 박승직창업의 유지를 따라 '한 말(斗)씩 쉬지 않고 쌓아 올려 산(山)과 같이 커진다'에서 따왔다. 이처럼 근면과 성실을 앞세우는 박 전 회장의 경영철학은 100년 기업 두산의 기반을 다졌다. <글로벌이코노믹>은 박두병 회장 50주기를 맞아 그의 생애와 그가 전하는 기업가 정신에 대해 9회에 걸쳐 소개한다. <편집자 주>

“이제는 기업인들이 책임을 느낄 때다. 더 이상의 요구는 오히려 벌을 자초한다.”

1972년 정부가 ‘8·3조치’를 발표 후 대한상공회의소 회원사들 중 일부 기업인들이 기왕 기업의 재무구조 개선을 위해 이러한 조치가 나왔다면 금융세제 면에서 보다 더 많이 정부가 지원해달라며, 당시 대한상의 회장이었던 연강(蓮崗) 박두병 두산그룹 회장에게 대정부 교섭을 요청하자 연강은 이같이 잘라 말했다.

8·3조치는 ‘경제안정과 성장에 관한 긴급명령 제15호’의 세칭으로, 8·3조치는 1960년대의 외자도입에 의한 고도성장정책이 한계에 도달해 1960년대 말부터 차관기업의 부실화가 속출하자 정부가 사채동결과 금리인하로 독점 대기업의 재무구조를 개선하기 위해 내놓은 조치였다. 이 조치로 기업들은 엄청난 특혜를 누린 반면, 사채를 빌려주었던 소자산가들은 순식간에 자신의 재산을 강탈당하고 은행대출의 증가에 따른 물가상승의 압박이 서민에게 전가되는 등 중산층과 서민들이 막대한 피해를 입었다. 무엇보다도 이 조치는 국민들의 반기업 정서를 심화시키는 계기가 되었다.

8·3조치의 후유증을 처음부터 예상했던 연강은 기업가들이 더 이상 욕심을 부려선 안 된다고 생각했다. “사업가일수록 이익에 치우쳐 도의에 어긋나는 일을 해서는 안된다. 정당하게 이윤을 추구하되 번 돈은 양심껏 유익하게 써야한다”는 게 그의 신조였다.

한국 기업사에서 연강은 중후한 인품, 모나지 않는 성격, 탁월한 경영능력 등으로 한국 재계 리더의 한 사람으로 기억되고 있다. 19세기 말인 1896년 설립해, 20세기를 거쳐, 21세기인 2023년인 올해로 127년을 맞은 국내 최장수 기업 두산의 초대 회장인 연강은 기업가이자, 대한상의 회장을 3연임한 경제인으로서 모두 성공했다.

연강은 전형적인 한국 실업인, 건실한 내용을 제일 중요시해서 결코 무리한 투자를 하지 않았다. 그러면서도 음료 산업부터 소비재, 무역, 건설 등에 이르기까지 모두 13개 회사를 세워 매출을 무려 349배 성장시켰다. 그는 기업 경영에 있어서 결코 지름길을 찾지 않았다. ‘한 말 한 말 쌓아 태산같이 이룬다’는 뜻을 가진 사명 두산처럼 정도를 걸으며 기업을 키워나갔다.

한 가지, 집착에 가까울 정도로 추구한 것은 ‘신용’이었다. 신용을 얻기 위해 사업자가 갖춰야 할 전제조건으로 ‘정직성’을 강조했다. 연강은 항상 “이익도 도의를 밑바탕으로 할 때 정당한 것이 되며 도의를 배척하는 재능·지식·발명은 생명이 길지 못하다. 무리하게 이익을 탐하면 오히려 재산을 상실하고 화를 초래한다”고 했다.

연강은 1967년부터 별세한 1973년까지 대한상의 회장직을 맡아 상공업계의 이익을 대변하는 한편 한국경제의 발전에 크게 기여했다. 하지만 그는 직위를 이용해 회사의 이익을 추구하지 않았다. 박정희 대통령의 요청으로 외자도입심의위원을 맡은 연강이 외자유치에 성공하고 돌아오자 박 대통령은 두산이 먼저 자금을 사용하라고 권했지만 연강은 끝내 사양했다.

대한상의 회장 시절 연강은 상공업계의 애로사항을 정부에 적극 건의하면서도 회원사들에게도 기업의 사회적 역할을 다할 것을 주문한 것으로 유명하다. 위에서 언급한 8·3조치 사례 외에도, “기업인들이 정부 혜택으로 돈을 벌었다면 마땅히 적정 노임을 지급해야 한다”고 촉구한 것은 유명한 일화 중 하나다. 연강은 기업을 경영하면서 근로자의 생계에도 깊은 관심을 보였다. 이를 위해 적정 임금 실현, 지금으로 말하면 최저임금 갈등을 위해 많은 노력을 기울였다.

연강은 대한상의 회장 재임 중이던 1973년 8월 4일 63세를 일기로 별세했다. 올해는 그가 세상을 떠난지 50주기를 맞았다. 두산그룹에 따르면, 여느 때와 마찬가지로 고인이 영면한 경기 광주시 선영에서 오너 일가만 모인 가운데 추모 미사를 진행했다.

지난 127년간 두산그룹은 숱한 어려움을 극복하고, 지속적인 사업 구조개편을 통해 매 순간 미래를 지향하는 젊은 기업으로 거듭나고 있다. 어러한 두산의 기업문화는 연강 때 피운 것ㅇ로, 오너 일가 3세를 거쳐 박정원 회장을 필두로 한 4세 경영 체제에도 그대로 이어지고 있다.

특히 시간이 갈수록 연강이 제시한 기업의 덕목 ‘신용’은 더욱 가치를 발하고 있다. 불황일수록 신뢰를 받는 기업에게 고객들은 몰리게 되는 셈이다. 두산그룹이 위기가 계속되고 있으나 시장으로부터 희망을 잃지 않고 있는 것은 선대 회장 시대부터 쌓아온 신용이 밑바탕이 된 것이다.

“부끄러운 성공보다 좋은 실패를 택하겠다면 그 생각이 옳다. 좋은 시도가 있는 실패는 한 번의 기회를 잠깐 놓치는 것뿐이지만 부끄러운 성공은 수많은 기회를 모두 잃게 할 수도 있다.”

두산인들이 다시 한 번 되새겨 볼만한 연강의 교훈이다.

채명석 글로벌이코노믹 기자 oricms@g-enews.com