이미지 확대보기

이미지 확대보기임종룡 회장이 취임한 지난해 3월 이후, 우리금융은 비은행 포트폴리오 확장을 위해 적극적으로 노력해왔다. 그 결실로 증권 부문에서 성과를 거둔 셈이다.

우리투자증권은 투자자들에게 이미 익숙한 브랜드다. 현재의 우리투자증권은 신생 증권사로 출범했지만, 우리금융그룹은 과거에 계열 증권사로 증권업계 대형사인 우리투자증권(현재 NH투자증권)을 보유한 이력이 있기 때문이다.

과거를 돌아보면, 우리투자증권이라는 브랜드의 뿌리를 알 수 있다.

황 회장은 취임 1년 후인 2005년 계열사로 중형 증권사인 우리증권을 보유하고 있던 상황에서 비은행 부문 강화를 위해 대형 증권사인 LG투자증권을 전격 인수한다. 합병 과정에서 우리증권 직원들의 파업 등 진통이 있었지만, 황 회장의 리더십과 대우증권 출신 박종수 사장의 경영능력 덕분에 합병 증권사는 자기자본 기준 업계 1위의 증권사로 자리 잡는다.

당시 사명 공모 과정을 통해 우리증권의 '우리'와 LG투자증권의 '투자'를 결합한 우리투자증권이라는 상호가 탄생했으며, 19년이 지나서 다시 같은 상호를 가진 증권사가 세상에 태어났다.

당시 통합 브랜드를 알리는 광고 영상에서는 "정상에 서서야 알았습니다. 그 너머에 새로운 세계가 있다는 사실을… 우리금융그룹, 우리투자증권"이라는 메시지로 LG투자증권과 우리증권의 합병을 대대적으로 알렸다. 여기에는 1위 증권사라는 자부심이 광고 카피에 그대로 녹아있었다.

황영기 회장은 증권사 CEO 출신답게 증권업에 대한 애착과 계열사 간 시너지 창출에 많은 노력을 기울였다. 이는 훗날 우리금융그룹의 민영화 과정에서 계열사를 성공적으로 매각하는 밑거름이 되었다.

회장 취임 1년 만에 증권업에 진출한 것과 계열 증권사 CEO로 대우증권 출신 인사를 배치한 것도 20년 전과 오버랩된다.

최근 우리투자증권을 알리는 인쇄 매체 광고에서는 "다시 우리가 원했던 투자의 모든 것, 증권의 새로운 기준을 우리가 만들겠습니다"라는 메시지를 내세우며 디지털 증권투자의 가능성을 강조하고 있다. 핵심 메시지가 다소 모호할 수 있지만, 디지털 시대를 겨냥한 변화를 강조하는 것으로 이해된다.

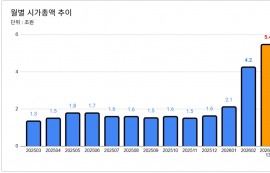

과거 황영기 회장 시절의 우리투자증권이 업계 최상위권의 증권사였던 반면, 현재 임종룡 회장이 이끄는 우리투자증권은 자기자본 기준 18위의 중위권 증권사로 자리매김되어 있다.

우리투자증권은 초대형 투자은행(IB) 도약을 위해 2조원 규모 그룹 계열사 공동펀드를 활용해 IB영업에 집중하겠다고 밝혔다. 초대형 IB가 되려면 자기자본 4조원을 갖춰야 하는데, 현재 우리투자증권 자기자본은 1조1500억원 규모에 불과하다.

이제 성장은 우리금융그룹과 우리투자증권 임직원의 노력 여하에 달렸다.

필자는 새로 태어난 우리투자증권이 과거의 우리투자증권을 뛰어넘는 업계 최고의 증권사로 성장하길 기대한다.

정준범 글로벌이코노믹 기자 jjb@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.