독점마주 덕마흥업으로부터 경주마 도입‧관리 업무 이관

‘도박‧협잡 오가는 복마전’ 이미지 벗고 국민 레저 전환

국가 재정‧세수 확보 기여하며 현대 경마의 장 문 열어

‘도박‧협잡 오가는 복마전’ 이미지 벗고 국민 레저 전환

국가 재정‧세수 확보 기여하며 현대 경마의 장 문 열어

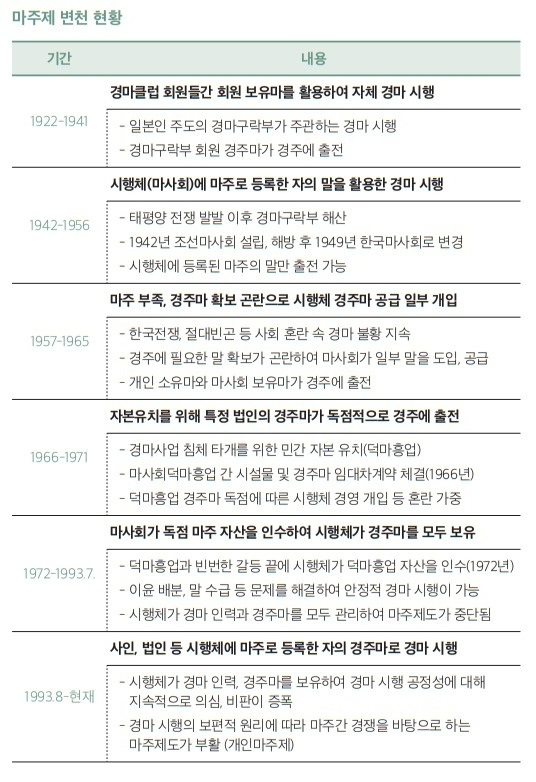

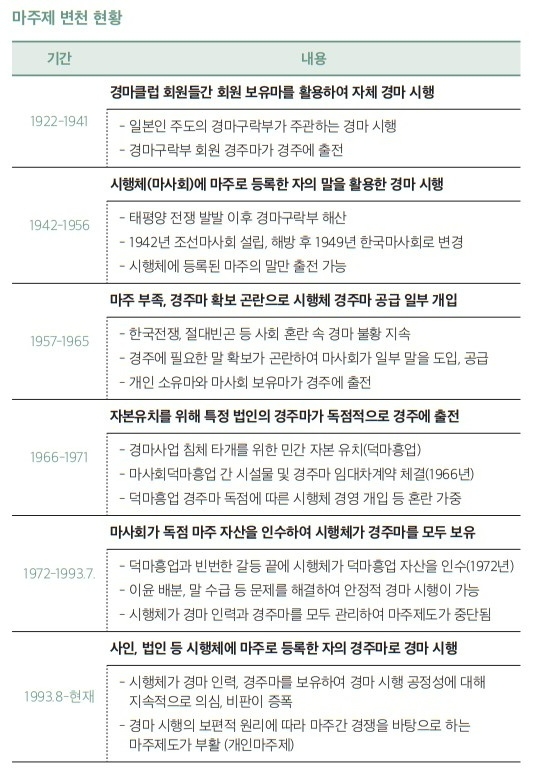

이미지 확대보기

이미지 확대보기혹서기 휴장을 끝내고 다시 문을 연 푸른 예시장 잔디 위에는 붉은색 꽃으로 “새출발! 개인마주제”라는 글귀가 아로새겨져 있었다. 이어 한국마사회 대강당에선 마주제 전환 기념식이 열렸다. 그날의 첫 경주는 역사적 전환을 축하하는 의미에서 기념경주 형태로 치러졌다.

이날은 경마 시행체가 마주까지 겸하던 시대를 뒤로 하고, 1971년 9월1 이후 햇수로 22년 만에 ‘개인마주제’로 회귀한 뜻깊은 날이었다. 즉, 독점 마주였던 덕마흥업으로터 경주마 도입과 관리에 대한 책임을 마사회가 완전히 인수한 시점으로 이때부터 모든 경주마는 마사회 보유로 운영되었다.

경마 운영의 3요소인 경주마, 조교사·기수 등 전문 인력, 그리고 경주시행 관리까지 모두를 한 단체가 전담하는 것은, 세계 경마의 역사를 살펴봐도 그 유례를 찾기 힘든, 한국 경마에서만 통용되던 독특한 제도였다.

경마에 조금이라도 애정이 있는 사람이라면 이런 한계를 모를 리 없었다. 한국경마 역사를 통틀어 개인마주제 전환을 위한 많은 시도가 있었다. 덕마흥업 인수를 마친 1972년에도 검토가 진행됐고, 아시아경마회의 서울총회를 앞둔 1980년에도 관련 규정의 제정과 개정에 착수했다. 1982년에는 아예 마사회 안에 마주제 연구반을 설치하고 제도전환위원회를 별도로 구성할 정도로 고민이 진지했다. 당시 이건영 마사회 회장의 이야기를 들어보면 의지의 수준을 가늠해 볼 수 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기그러나 언제나 “여건이 성숙하지 않았다”는 결론에 이르렀다. 때로는 마주 수익성이 아직 확보되지 않았다는 이유였고, 어느 때는 마주의 경마에 대한 이해 부족으로 지나친 상금 경쟁이 초래될 수 있다는 판단이었다.

때가 왔다는 판단에 이른 건 1991년이었다. 마사회는 신임 경영진 선출을 계기로 재검토에 착수해 기존 단계별 전환 방식 대신 1993년 8월을 데드라인으로 하는 일시 전환 방식을 최종 채택했다. 1989년 구성되어 마주제 전환을 위한 연구 및 준비 작업을 주도해온 ‘마주제 개발실’의 용기 있는 진언을 받아들인 결과였다.

조용학 전 마주협회장은 이렇게 설명했다.

“귀족들의 승마 문화에서 비롯됐다고는 해도 외국에서의 경마는 마을과 지역의 축제이자 생활의 일부예요. 그런데 한국에서의 경마는 시행체 단일 마주제로 오래 운영되어 오면서 항상 국가의 재정과 세수 확보가 우선되어야 했습니다. 그러다 보니 건전한 하나의 문화이자 레저 스포츠로서 자리 잡을 겨를이 없었던 거죠. 그런 의미에서 개인마주제 전환과 함께 비로소 우리나라에도 현대적인 경마의 장이 열렸다고 볼 수 있습니다.”

<자료=한국마사회 ‘한국 경마 100년사’>

채명석 글로벌이코노믹 기자 oricms@g-enews.com