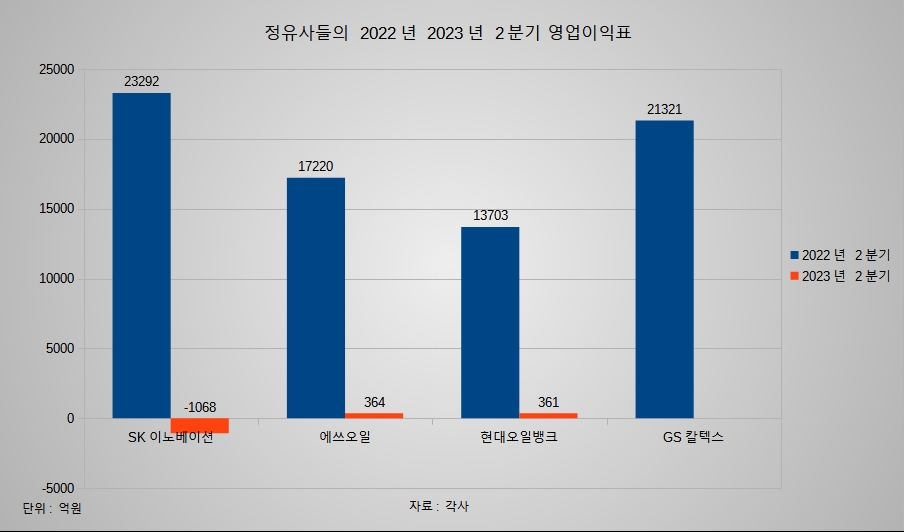

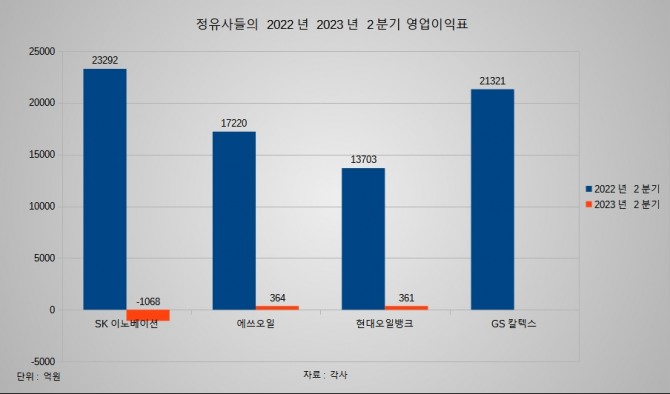

SK이노 석유사업 영업손실 4112억원으로 적자 전환

에쓰오일, HD현대오일뱅크도 영업익 90% 이상 감소

에쓰오일, HD현대오일뱅크도 영업익 90% 이상 감소

이미지 확대보기

이미지 확대보기SK이노베이션은 2분기 연결기준 매출액 18조7272억원, 영업손실 1068억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 5.9% 줄었고 영업이익은 적자로 돌아섰다. 석유사업은 매출액 10조7429억원, 영업손실 4112억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 23.3% 줄었고 영업이익은 적자로 돌아섰다. 화학 사업은 매출액 2조8574억원, 영업이익 1702억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 1.2% 감소했지만, 영업이익은 123.9% 증가했다. 윤활유사업은 매출액 1조1097억원, 영업이익 2599억원을 기록했다. 1년 전과 비교해 매출액은 9.6% 감소했지만, 영업이익은 0.3% 늘었다.

HD현대오일뱅크는 매출액 6조9725억원과 영업이익 361억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 21%, 영업이익은 97% 줄었다. 영업이익률은 전년(15.6%) 대비 15.1%p(포인트) 줄어든 0.5%를 기록했다. 사업 부문별로는 정유 사업이 매출액 6조5048억원 영업손실 965억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 21%, 영업이익은 적자전환했다. 석유화학 사업도 지난해 같은 기간 대비 모두 하락한 매출액 1조5902억원, 영업이익 395억원을 기록했다. 반면 윤활기유 사업은 각각 3261억원, 618억원으로 1년 전과 비교해 각각 13.8%, 110% 증가했다.

에쓰오일은 매출액 7조8196억원, 영업이익 364억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 31.7%, 영업이익은 97.9% 줄었다. 사업 부문별 실적으로는 정유 부문이 매출액 6조원, 영업손실 2921억원을 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출액은 35.1%, 영업이익은 적자 전환했다. 석유화학 부문은 매출액 1조91억원, 영업이익 820억원을 기록했다. 1년 전과 비교해 매출액은 22.5% 감소했지만, 영업이익은 355% 늘었다. 윤활유 부문은 매출액 8105억원, 영업이익 2465억원으로 전년 동기 대비 각각 8.7%, 4.7% 줄었다. 비상장사인 GS칼텍스도 부진한 실적을 기록할 것으로 전망된다.

국제 유가도 크게 떨어졌다. 수입 원유의 기준이 되는 두바이유 기준 지난해 2분기 평균 가격은 배럴당 107달러였다. 하지만 올해는 77달러로 30달러 넘게 하락했다. 유가가 떨어지면 재고자산 평가 손실 규모가 늘어난다.

정유사들의 3분기 실적은 다소 개선될 것으로 예상된다. 우선 정제마진이 7월 들어 손익분기점을 넘어섰다. 7월 셋째 주 싱가포르 정제마진은 배럴당 6.8달러를 기록했다. 전주 대비 1.8달러 상승했다. 지난 3월 넷째 주(7.7달러) 이후 가장 높은 수치다. 손익분기점을 넘어선 것은 4월 첫째 주(5.3달러) 이후 약 3개월 만이다. 부진했던 수요도 OPEC+의 감산 등을 이유로 다소 회복될 것으로 보인다.

정유업계 한 관계자는 "글로벌 경기침체 우려 등 약세에도 불구하고 오펙플러스 감산 기조 유지 및 사우디의 자발적 추가 감산 등의 영향으로 강보합이 예상된다"고 했다.

김정희 글로벌이코노믹 기자 jh1320@g-enews.com