이미지 확대보기

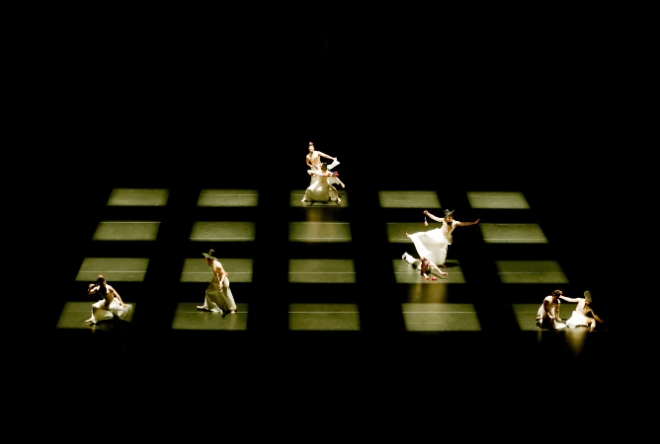

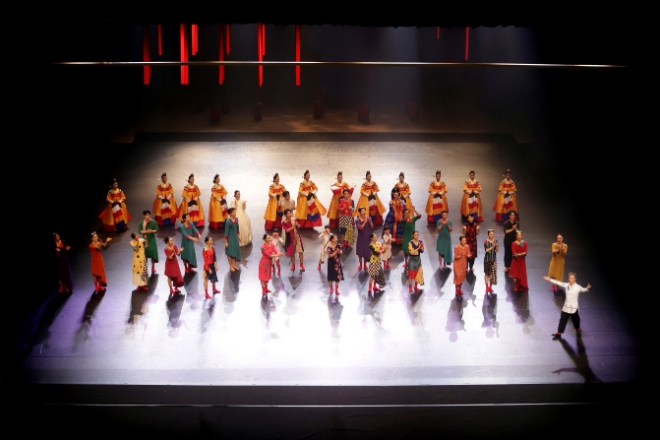

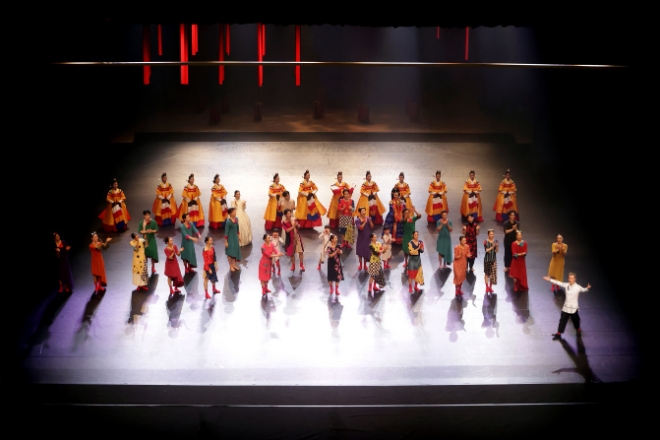

이미지 확대보기김용철의 무용 작법은 지나친 상징적 대용 이미지를 우회하여 전통에 내재한 심리적 감정 표현, 해학을 수용한 신체 표현을 선호한다. 이번 작품 「희희낙락」도 복잡한 구성을 피하고 관객들이 이미 인지한 내용을 익숙한 방식으로 처리해 낸다. 안무가는 무용 관습화의 특징인 작품의 즐거움을 쾌락과 구분하고, 자연광과 닮은 인간 감정의 순수성을 작품에 투영한다. 작품은 오픈 형식으로 시작된다. 전통 복장에 선글라스를 낀 여인의 등장으로부터 이 작품이 현재와 과거가 혼재된 오락성 강조의 무용임을 감지하게 만들었다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

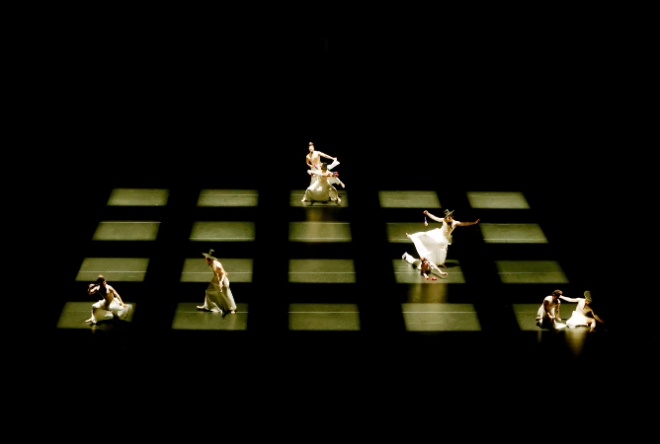

이미지 확대보기이십여 년 동안 김용철의 춤과 안무에 관심을 두어 온 나로서는 지역과 계절을 달리하는 김용철 춤의 창의성, 구성, 기교 등에 문학적 상상력을 동원하기 시작했다. 그는 숱한 타인의 공연장에서 춤을 관람하고 연구하면서 무용가들과 소박한 친교를 쌓는 모습을 보여왔다. 그가 이번 「희희낙락」에서 구사한 전통춤, 타령, 기원 등의 춤과 전통과 현대 음악이 조화를 이루는 내용이 호기심을 충족시켰다. 한국무용에서 밤의 정취를 담은 명상적인 분위기의 ‘녹턴’(Nocturne, 야상곡)과 ‘아베마리아’의 수용은 과히 충격적이다.

이 세상의 숱한 즐거움 가운데, 반가운 손님을 맞아 같이 즐기고 정담을 나누며 춤추고 기뻐하는 행위는 유희 본능을 즐기는 ‘호모 사피엔스’만이 가능하다. 계절을 변주하며 기쁨을 창조하는 「희희낙락」의 뜻이 평화를 낳고 천안에 이른다. 「희희낙락(喜喜樂樂)」은 혼자 비를 맞으며 걷는 사람에게 넌지시 우산을 건네주는 마음이 춤에 담긴다. 회화적 비주얼과 전통에서 떠올릴 수 있는 다양한 잔치 분위기가 동시대의 춤과 어울린다. 천안시립무용단 출연의 「맞이」의 변주 「희희낙락」은 잔치 때마다 초청될 명품임을 입증하였다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기4장 구성의 전통 창작무용극 「희희낙락」에서 ‘맞이’의 확장은 (춘희(春喜), 영희(迎喜) 야상(夜想), 소소(笑笑)로 연결되어 기쁨을 극대화시키면서 시절 인연과 같이했던 과거를 떠올리면서 미소가 번졌다. 청사초롱이 꽃으로 피어나던 시절부터 봄날의 기쁨과 여름날의 정열을 지나 가을날의 사색을 거치면 사람들은 겨울에 봄을 상상하며 채비를 한다. 안무가는 단원들과 시린 계절에 내공을 길러 이 세상의 모든 기쁨이 만개하는 봄날의 기쁨에게 올릴 헌무(獻舞)를 꿈꾼다. 시민과 함께 무대 위에서 춤추는 모습은 아름다웠다.

천안시립무용단은 관객들을 영접하고 환호하게 했다. 이 세상의 모든 예술은 사계에 걸친 희로애락의 감정을 담고 있다. 「희희낙락」은 노여움과 슬픔을 걷어내고 기쁨의 감정을 극대화한다. 숭고함에 이르는 환희의 감정은 철학의 바탕이 되고, 모든 예술의 정점에 있다. 그 정상의 기쁨을 천안 시민과 같이 나눈 안무가의 의지는 ‘지난여름 무덥던 날의 연습’ 때의 무용단원들과 흘린 땀의 가치를 일깨워 주었다. 축원 덕담의 전통창작무용은 플롯의 구조와 춤의 본질을 전통의 신비한 힘을 빌려 익숙한 풍자와 순서로 처리해 내었다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기전통춤의 원리와 정서를 바탕으로 현대인의 사상과 철학을 반영하는 단(團)의 예술적 격상을 이뤄내고 있는 안무가는 전통과 현대에 걸쳐 시대와 장르를 아우르며 고도의 진정성을 견지한 세련된 안무력을 선보였다. 미적 승급을 가져온 춤을 보는 기회는 시대적 즐거움이다. 「희희낙락」은 즐거움을 전파할 ‘기쁨의 유전자’로 세상의 빛을 견인하는 예술품이 되었다. 호기심을 불러일으키는 도입부와 대화합의 춤이 펼쳐진 결론부가 있는 4장(場) 구성의 「희희낙락」은 천안 지역을 웃음꽃이 피어나는 행복 도시로 만들었다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)

![[뉴욕증시] 다우 하락, 나스닥·S&P500 상승](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026012406294005000c35228d2f5175193150103.jpg)