굿춤의 새로운 가능성 제시

이미지 확대보기

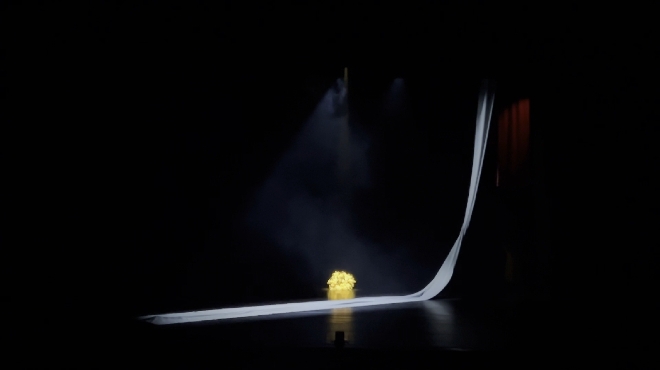

이미지 확대보기이소정은 기꺼이 서울의 무녀(巫女)가 된다. 굿에 관한 거대한 상상은 길게 늘어트린 천의 무게만큼이나 중후하고 철학이 된다. 춤을 끌어가는 미적 공력과 기교적 우위가 없다면 그저 행위에 지나지 않을 것이다. 창작춤 「가지꽃·和 화」는 ‘나를 성찰하고, 존재를 사유하여, 근심을 해소한다.’ 민속에 깊이 뿌리 내린 작품을 구상한 춤은 움직임과 율(律), 조형과 색상에서 뚜렷한 현대성을 소지한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기평화를 일구는 데 쓰이는 「가지꽃·和 화」는 큰 키가 운용하는 움직임의 범주를 미학적 공간으로 끌어낸다. 짧고 또렷한 환영의 타반(打盤)이 극성 강화의 움직임과 만난다. 늘어트린 대형 천과 구도는 서양화의 일면이며, 의상과 천의 색상은 현대성을 두드러지게 표현한다. 대형 천은 인간과 신령을 잇는 상징으로 충분하며, 이소정이 부리는 작은 천이 받은 색상은 단색화로 비친다.

이소정은 정물의 풍경에 바람을 일으키고 의미를 담아 간다. 흰색은 여러 색상을 흡수하고 세상의 모든 오욕을 흡수하려는 듯 고고하게 중후한 자태로, 작은 하얀 천과 작은 붉은 천이 이루어 내는 재주를 지켜본다. 열정은 뜨거워서 좋고, 흰색은 점잖아서 마음에 든다. 이소정의 흰색은 이누이트의 백색에서부터 단색의 여러 단계를 여럿 거친다. 전념하여 장애를 극복하는 힘에도 차이가 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기가지꽃은 의례의 주재자인 무녀의 이중적 역할만큼이나 의미도 다중적이다. 무녀가 신의 사자(使者) 역을 수행할 때, 꽃은 형태에 기인해 잡신의 접근을 막고 망자를 높은 곳으로 모셔간다. 망자를 상징하면서 극락의 이상세계가 설정된다. 꽃이 만발한 이상세계는 화(和)가 만발한 극락이다. 기도자는 망자가 그런 세상으로 가기를 기원한다. 연꽃의 만개로 상징되는 유토피아가 조성된다.

무속 의례의 꽃장식에서 나온 ‘가지꽃’은 그 이름보다도 더 승화되어 상징화된 존재감을 가지고 있다. 전준영 작곡의 음악은 명확하게 천과 연계된 부드럽고 간곡한 소통의 의미를 전달한다. 다양한 색종이가 의미를 담아 보태진다. 흰 천을 걷어내자 붉은 천이 뜨거운 열정으로 드러난다. 다양한 전통 악기가 사용되며, 춤의 현대감 노출에 대한 우려를 잠재운다. 성징의 가지꽃은 꽃 우산이 된다.

이소정은 한국예술종합학교 전통예술원 무용과 교수이다. 그녀는 국가무형문화재 제92호 태평무 이수자로서 대한무용협회 이사와 무형유산협회 부이사장·대한황실콘텐츠학회 부회장이기도 하다. 그녀는 춤에 관한 진지한 연구, 국립무용단에서 단련한 춤 연기로 의미적 역작을 발표했다. 그녀의 대표작은 「굿 넋」(2022), 「춤.行」(2022), 「푸너리」(2020), 「多彩」(2019), 「무향」(2019)이 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기지화(紙花)는 신(神)에게 정성을 보이는 꽃이다. 무녀 이소정은 굿청을 정갈하게 차리고 가지꽃으로 신의 눈을 즐겁게 하며, 그녀의 신이 꽃밭에 앉아 굿을 받으라고 청원한다. 신이 내려와 잠시 머무르며 즐겁게 해주는 대상이 된다. 지화는 여러 종류의 다양한 의미를 지닌다. 그 가운데 신이 내려온 뒤의 앉도록 하며 신을 즐겁게 해주는 기쁨의 오신(娛神)의 의미도 있다.

이소정은 ‘두 개의 세상, 하나의 춤’을 표어로 내건 제44회 서울무용제에서 민속성이 강한 ‘가지꽃’을 소재로 ‘굿’의 기원과 신화에 관한 역작을 선사 하였다. 늦가을, 이소정 안무의 「가지꽃·和 화」는 한국 창작무용의 오묘한 신비감을 보여주면서 한국창작이 흔히 저지르는 칙칙함을 걷어내고 파스텔 색조의 화사함을 선사하였다. 춤, 음악, 미술, 조명, 의상이 작품의 승급에 큰 도움이 되었다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)

![[속보] 카카오에 폭발물 설치 협박…전 직원 재택근무 전환](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=20251215125806041253d7a510102118235765.jpg)