LFP 전환 늦은 LG엔솔·SK온·삼성SDI, 니켈 고집이 독...중국은 82% 시장 장악

이미지 확대보기

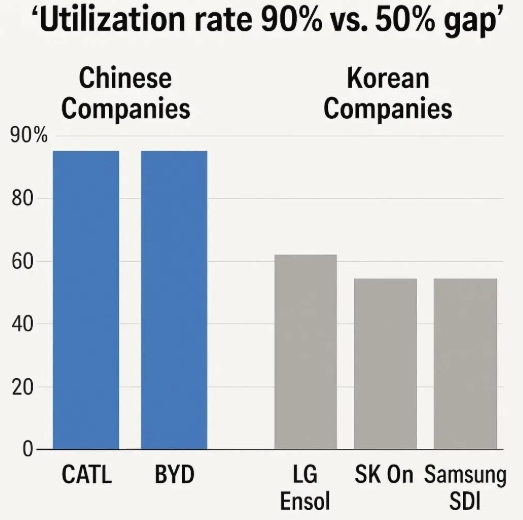

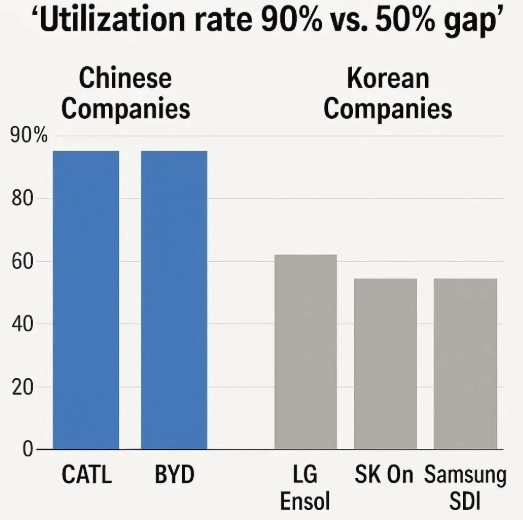

이미지 확대보기글로벌 미디어 레스트오브월드가 지난달 30일(현지 시각) 보도한 바에 따르면 LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등 한국 배터리 3사의 공장 가동률은 50% 수준에 머물고 있는 반면, 중국 CATL과 BYD는 90%에 이르는 가동률로 전력 질주하고 있다.

LFP로 바뀐 시장, 니켈 베팅이 발목 잡아

글로벌 배터리 시장이 고성능에서 가격 경쟁력으로 빠르게 바뀌면서 한국 업체들이 위기를 맞았다. SNE리서치 자료에 따르면 한국 3사의 중국 외 지역 시장 점유율은 올해 38%로 지난해보다 7%포인트 떨어졌다. LG에너지솔루션의 공장 가동률은 4년 연속 하락세다.

리서치 기업 글로벌데이터의 파워트레인 애널리스트 올리버 페체닉은 레스트오브월드와 한 인터뷰에서 "자동차 제조사들이 대량 생산에 LFP를 받아들이면서 프리미엄 니켈 배터리 수요는 럭셔리 차량과 장거리, 고성능 차량을 위한 틈새시장으로 줄었다"고 분석했다.

배터리 시장의 대전환은 2021년 시작됐다. 중국 업체들이 니켈망간코발트(NMC) 배터리 생산을 대규모로 늘리면서 리튬·니켈·코발트 가격이 치솟았고, NMC와 LFP 배터리 가격 격차가 벌어지며 시장이 LFP로 이동했다. 로디엄그룹 중국 담당 선임연구원 로라 고믈리는 "중국의 LFP 생산업체들과 생산라인을 빠르게 바꿀 수 있었던 NMC 생산업체들이 시장 점유율을 빠르게 흡수했다"고 설명했다.

한국 업체들은 고급 전기차를 겨냥한 프리미엄 니켈 배터리에 집중하면서 LFP 기술을 열등한 것으로 여겼다. 그러나 중국이 LFP 생산을 장악하는 사이 시장은 저렴한 대중 전기차 쪽으로 이동했다.

82% 생산능력에 정부 지원까지

중국의 배터리 시장 지배력은 글로벌 수요를 넘어서는 생산 규모 때문이다. 로디엄그룹 자료에 따르면 중국은 글로벌 배터리 제조 생산능력의 82%를 보유하고 있다. 여기에 막대한 정부 지원이 뒷받침된다. 고믈리는 "BYD와 CATL은 2023년과 지난해 각각 연간 최소 20억 달러(약 2조8000억 원)의 정부 지원을 받았다"고 말했다.

CATL의 규모는 중국 제조업의 위력을 보여준다. 전 세계 전기차 3대 중 1대에 배터리를 공급하는 CATL은 1초에 배터리 셀 1개, 2.5분에 배터리 팩 1개를 생산할 수 있다. CATL은 전 세계에 13개 생산시설을 운영하고 있으며, 독일·헝가리·스페인에 110억 유로(약 18조1400억 원) 이상을 투자해 공장을 짓고 있다.

중국 업체들은 기술 우위도 잡았다. CATL의 새 배터리는 758㎞의 주행거리를 제공하고, 극한 추위에서도 10분 만에 478㎞를 충전할 수 있다. 한국 업체들이 한때 LFP 기술을 피하는 명분으로 내세웠던 추운 날씨 약점을 없앤 것이다.

2026년 LFP 양산...차세대 기술이 돌파구

보도에 따르면 한국 업체들은 지난해 미국과 유럽으로 공격적으로 확장했으나 전기차 판매가 둔화되면서 공장들이 제대로 가동을 하지 못하고 있다. 삼성SDI는 BMW 전기차 모델의 판매 부진과 미국 리비안이 중국 고션의 LFP 배터리로 바꾸면서 타격을 받았다. LG에너지솔루션도 테슬라의 판매량 감소로 어려움을 겪었다.

한국 업체들은 이제 앞서 무시했던 LFP 기술 개발을 서두르고 있다. 삼성SDI와 SK온은 내년 LFP 배터리 양산을 목표로 삼았고, LG에너지솔루션은 미국에서 LFP 개발을 우선순위로 두고 있다. SK온 황재윤 부사장은 2023년 "SK온은 고니켈 배터리 기술을 LFP 배터리에 적용하는 데 성공했다"고 말했다.

그러나 중국 경쟁사들에 비해 규모가 작아 공급업체 협상에서 영향력이 떨어지고, LFP 경쟁력에 필요한 비용 절감을 이루기 어렵다. 페체닉은 "기존 투자 때문에 대규모 LFP 전환은 비용이 많이 들고, 운영상 복잡하다"면서 "한국 업체들은 기존 투자를 포기하거나 줄어드는 프리미엄 시장을 계속 공략하는 것 사이에서 어려운 선택에 직면해 있다"고 분석했다.

지속가능성 컨설팅업체 엑소피크(ExoPeak) 창업자 테무르 부리알은 "한국 업체들이 중국과 비용 경쟁을 하는 것은 현실적으로 불가능하다"면서 "최선의 기회는 전고체나 나트륨이온 배터리 같은 차세대 기술에 노력을 집중하는 것"이라고 말했다.

한국 제조업체들은 지난해 모두 17억 달러(약 2조3900억 원)를 연구개발에 투자했다. 사상 최고 수준이다. 그러나 이 투자는 중국 생태계의 연구 역량에 비하면 작은 수준이다. 국제에너지기구(IEA)는 지난해 3월 한국 제조업체들의 생존이 더 저렴한 LFP 설계를 받아들이느냐 여부에 달려 있다고 언급했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com