이미지 확대보기

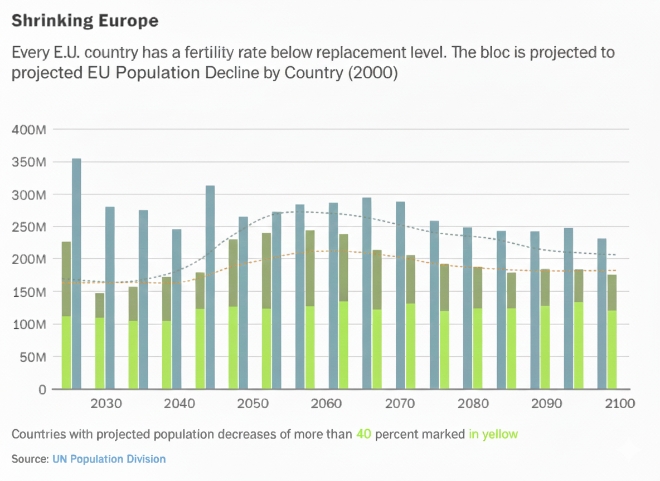

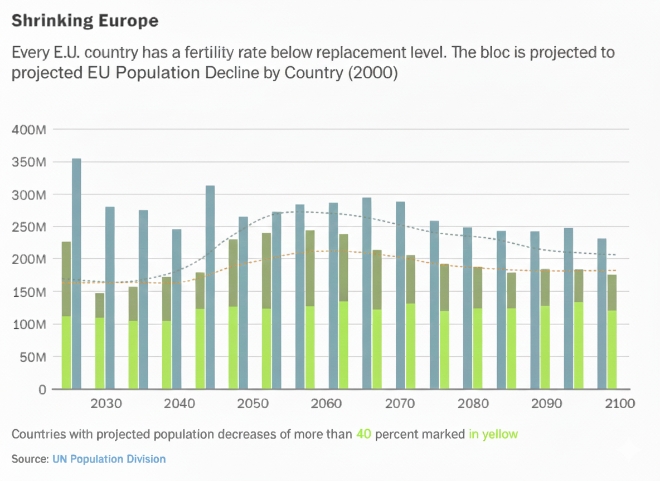

이미지 확대보기유럽연합(EU)이 내년을 ‘인구 정점’으로 보고 그 이후부터는 지속적인 인구 감소가 본격화될 것으로 예측한 가운데 각국 정부가 출산율 반등을 위한 전방위 실험에 나서고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 14일(현지시각) 보도했다.

유럽 대륙이 14세기 흑사병 이후 처음으로 구조적 인구 감소에 직면할 것이라는 위기의식이 커지고 있다며 WP는 이같이 전했다.

◇ 출산율 회복 안 되면 국가 존속 위협

헝가리 수도 부다페스트에서 최근 열린 인구정책 포럼에서 발라즈 한코 헝가리 문화부 장관은 “출산율이 지금보다 낮아진다면 국가 존속 자체가 위협받는다”고 말했다.

유럽 국가들은 수년째 출산율 1.5 미만의 초저출산 상태에 놓여 있다. 이에 따라 현금 지원은 물론 세금 감면, 육아휴직 확대, 공공 보육시설 확충, 심지어 '출산은 애국'이라는 국가주의적 구호까지 등장했다.

◇ 정책은 쏟아지는데 효과는 미미

WP는 “그 어떤 정책도 출산율을 획기적으로 끌어올리는 데 성공하지 못했다”고 지적했다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 헝가리, 스웨덴, 폴란드 등 거의 모든 유럽 주요국이 출산 장려책을 펴왔지만 출산율은 정체되거나 하락세를 지속 중이다.

헝가리는 연간 국내총생산(GDP)의 약 5%를 출산 관련 예산에 투입하고 있지만 효과는 뚜렷하지 않다. 이탈리아는 몇 년 전부터 ‘세 자녀 이상 낳기’ 캠페인을 벌였고 최근에는 장기 육아휴직자에게 퇴직을 보장하는 법안까지 도입했다. 그러나 청년층의 불안정한 일자리와 주거 문제, 미래 불확실성이 출산 기피로 이어지고 있다.

◇ 유럽의 선택: 더 많은 아기인가, 더 많은 이민자인가

◇ “출산은 가정이 아닌 국가의 일”이라는 공감대

일부 유럽 국가는 이제 출산 문제를 단순한 가정사나 선택의 문제가 아니라 국가 존립의 문제로 인식하고 있다. 전문가들은 “출산율 반등의 핵심은 단기적인 현금 인센티브가 아니라 장기적 신뢰와 사회 인프라”라고 강조한다.

헝가리 인구정책 관계자는 “10년 이상 지속되는 일관된 메시지와 정책이 있어야 한다”며 “단기적인 지원만으로는 출산율 반등을 이끌기 어렵다”고 말했다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com