철은 인류의 문명과 인간의 사고에 지대한 영향 줘

이미지 확대보기

이미지 확대보기프랑스 건축가 ‘외젠 에마뉘엘 비올라 딕’의 말속에는 철의 수요가 숨어있다. 철을 사용하는 최초의 기획자가 바로 건축가라는 점도 확실하게 집어준다. 건축가들의 열정, 그 깊숙한 곳에는 새로운 철강을 소재로 한 아이디어가 끝도 없이 솟구칠 것 같다.

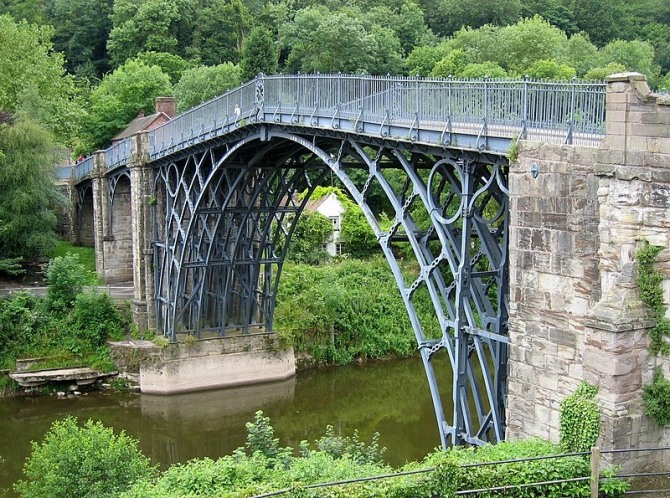

철의 시작점부터 살펴보면 세계를 지배했던 유럽 각국의 역사적 유물은 대부분 석재이다. 철의 탄생 이전에 만들어졌거나 철강재 사용을 터부시했던 분위기 때문이다. 당대를 주도했던 거장들은 고딕풍의 건축 스타일을 오래도록 바꾸지 않았다. 이를 석재료 전성시대라고 일컫는다. 석재의 단점은 기둥이 많고 지붕 공간이 작아 건축가들의 예술적 영감을 만족시킬 수 없다. 이런 시기에 철의 등장은 건축가들의 창의성에 불을 질렀다. 목재나 석재로 만들던 다리를 철(주철)로 만들고 스스로 견고함에 놀랐다. 건설현장의 인력도 줄었다. 운송도 간편했다. 건축, 토목, 기타 분야의 고정관념이 무너지는 순간이었다. 목재나 석재만이 건축 소재가 아니라는 사실을 처절하게 느끼는 순간이었을 것이다.

“철 구조물을 다룰 수 있는 사람 급구, 최고 우대함.” 오랜 옛날 건설현장과 철강공장에서는 이런 모집광고가 내걸렸는지도 모른다. 철의 시대를 연 것은 영국이다. 초창기는 보잘 것 없었다. 영국은 1740년 한 해에 불과 1만7000톤의 주철을 생산하는 데 그쳤다. 제철업자 ‘더비’의 신공법이 개발되면서 132만 톤의 철을 생산하고 점차 대량 생산체제를 갖췄다. 철이 가장 먼저 쓰인 곳은 운송 기반 시설이었다. ‘콜부룩 데일’의 ‘세번강’ 위에 놓인 아치형 주철 다리는 손으로 두드려 만든 건축 구조물이었지만 세계 최초의 대규모 철 구조물로 남아 있다. 스코틀랜드 공학자 ‘토머스 델포드’는 이보다 훨씬 경제적인 ‘메나이 브리지’를 만들었다.

‘조지 길버트 스코트’는 옥스퍼드 대학 박물관의 이면에 철과 유리로 된 내부를 만들었다. 당시 영국 공학자들은 철을 적극적으로 선택했으나 건축가들은 철 구조를 꺼렸다. 철강재가 비싼 이유도 있었지만 정통 고딕풍 기법에서 벗어나기가 어려웠던 모양이다. 반면, 프랑스인 ‘비올레 르 뒤크’ 역시 철의 사용을 마다하지 않았다. 금속 소재를 숨기거나 전통적 소재를 대체하는 수준이 아니라 철을 건축물에 아예 대놓고 적용시켰다. 그는 고정 관념도 버렸다. 교회 건물에 철을 노출 시키는 파격적인 행보를 이어갔다. ‘생토귀스탱’ 교회가 그것이다. 호화로운 고딕 장식과 함께 노출된 철 구조는 역작으로 남아있다.

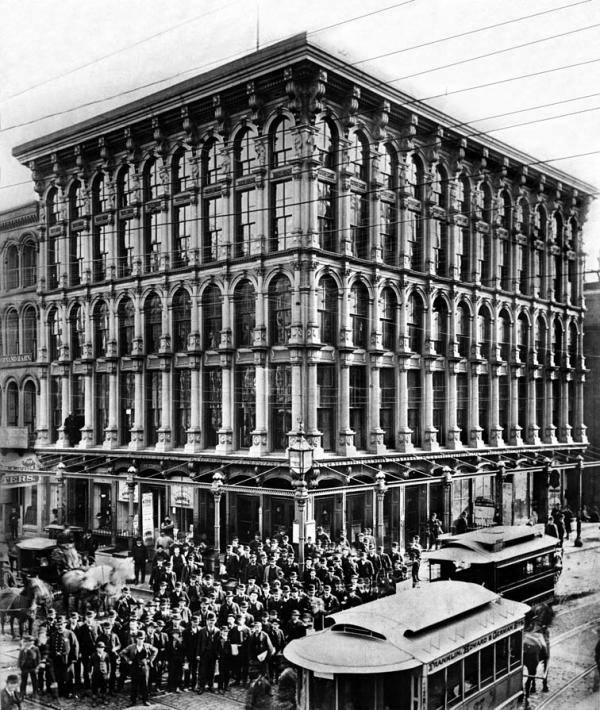

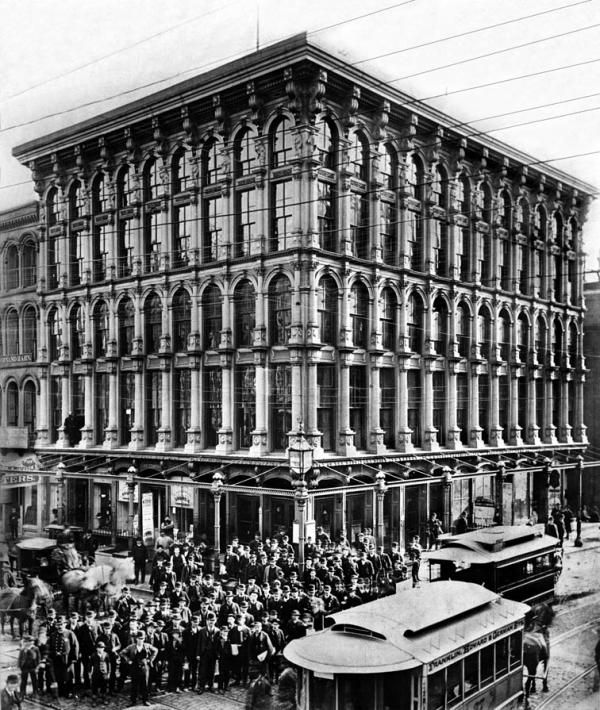

금속 골격 건물의 선구자는 미국인 발명가 ‘제임스 보가더스’이다. 그는 영국에서 철이 광범위하게 사용되는 것을 보고 미국 땅에 완전히 철로 된 프런트를 처음으로 지었다. 14세부터 시계공 수련을 받았던 ‘제임스 보가더스’는 뉴욕으로 건너가 통산 13건의 미국 특허를 획득했다. 시계에서부터 선반, 가스계량기, 철제분쇄기, 주철의 건축에 관한 구조술 등 그가 얻어낸 특허 분야는 엄청났다. 그는 30채 이상의 주철건물들을 지었다. 그중에서 볼티모어의 ‘선아이언 빌딩’(1850~1851, 철거 1904)은 철골에 두 개의 파사드(건물 출입구 정면 외벽 부분:正面)를 갖고 있다. 건축에서 파사드의 궁극적 목적은 ‘소통’이다. 석재로는 이 파사드를 만들기기 쉽지 않았지만 철강재는 건축물을 통해 사람과 건축물, 그리고 커뮤니케이션이라는 공간을 자연스럽게 만들어 냈다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기미국에서 주철 건축은 근대적 마천루가 등장하기 전까지 30~40년 동안 도시 상업지구의 주된 선택이었다. ‘제임스 보가더스’가 주철 건축을 처음 창안한 이래로 일반 문화의 고정 요소가 될 수 있었다. 철로 된 최초의 구조물이며, 외양이 두드러진 압권은 뉴욕에 세운 ‘탄환 제조탑’(1855)이다. 철 프레임에 벽돌로 외벽을 씌워 놓은 이 탑은 납물이 바람에 흩어지지 않도록 했다. 제강기술에도 철의 효용성이 발휘된 것이다. 까마득히 높게 오른 이 탑을 바라본 건축가들은 마천루를 상상했는지도 모른다. 21세기는 아직도 철기시대이다. 각국의 1인당 철강 소비량이 얼마냐에 따라 선후진국을 가리기도 한다. 이제 철강수요처는 동남아를 비롯한 아프리카 중남미 지역으로 이전되고 있다. ‘철은 동진한다’는 속설이 반영되는 모습이다. 그러나 변치 않는 것은 고품질의 철강신소재를 적극 개발해야 한다는 절대 과제이다. 녹을 완전히 극복한 철강재라든지 우주공간에서 사용 가능한 철의 발명을 기대하는 것이다.

‘철은 우리의 영원한 유산’이라고 ‘철강 예찬론’을 폈던 권오준 전 포스코 회장의 의미 깊은 말도 같은 맥락이다. 권 회장은 수년 전 세계지식포럼에서 이렇게 말했다. “철은 문명에도 영향을 주었으며, 인간의 사고에도 영향을 주었다. 인류 역사를 좌우한 역사를 안다면 철에 대한 생각이 달라질 것이다.” 철강 산업에 종사하는 이들에게 귀감이 되는 말이다.

“지구상의 철을 다 쓰고 나면 고로는 필요 없겠지요.”

“철은 리사이클링이 되기 때문에 걱정할 필요가 없습니다.”

“이제껏 사용한 철강재를 다시 녹여 쓰면 됩니다.”

“탄소 배출도 해결될 겁니다.”

간단, 명료한 설명이다. 다만 철을 대신할 새로운 소재들의 개발이 이어지겠지만, 그것도 걱정할 일이 아니란다.

“우리만이 만들 수 있는 철강신소재를 개발해야 합니다.”

권 회장의 말은 철강재 선택 입안자들에게 무궁한 창의력을 발휘할 수 있는 철강 소재를 개발하라는 소리로 들린다. 지금 철강인들에게 필요한 것은 ‘퍼스트 무버’ 정신이다.

김종대 글로벌이코노믹 철강문화원장