음속 5배 속도에 예측불허 기동…현존 방공망으론 사실상 요격 불가

뒤늦게 추격 나선 미국…"전쟁의 시간 틀 바꾸는 무기" 전문가들 경고

뒤늦게 추격 나선 미국…"전쟁의 시간 틀 바꾸는 무기" 전문가들 경고

이미지 확대보기

이미지 확대보기◇ 중·러 질주에 추격 나선 미국…신냉전 서막

경쟁의 서막을 연 나라는 중국이었다. 중국은 2019년 10월 1일 베이징 톈안먼 광장에서 열린 국경절 열병식에 길이 11미터, 무게 15톤의 바늘처럼 날카로운 미사일 '둥펑(DF)-17'을 공개하며 전 세계에 극초음속 무기 보유를 공식화했다. 이 미사일은 'DF-ZF'로 불리는 극초음속 활공체(HGV)를 탑재했으며, 사거리는 1800km가 넘는 것으로 추정된다. 2020년부터 실전 배치된 것으로 보이는 이 무기는 예측 불가능한 궤도로 기존 방공망을 뚫을 수 있어, 방어 측의 의사결정 시간을 극단적으로 줄여 핵 사용 문턱을 낮추는 위협이라는 지적이 나온다. 이후 중국은 2024년 1200kg의 탑재량으로 마하 7(시속 5370마일)의 속도를 내는 최신 모델 'GDF-600'을 공개하는 등 개량에 박차를 가하며 이 분야의 선두 주자로 자리 잡았다.

중국과 러시아가 앞서나가는 동안 서방은 테러와의 전쟁과 대반란전에 집중했다. 영국 비밀정보부(SIS) 알렉스 영거 전 국장은 2020년 "결과적으로 우리는 중국이 군사 강국으로 크게 떠오르는 것을 알아채지 못했다"고 인정하기도 했다. 지정학위원회(Council on Geostrategy) 윌리엄 프리어 국가안보 연구원은 "그들(중·러)은 꽤 여러 해 전에 이 프로그램들에 많은 돈을 투자하기로 결정했다"며 서방이 뒤처진 까닭을 설명했다. 그는 지금 상황을 "냉전 이후로는 겪어보지 못했던 지정학적 경쟁"이라고 진단했다.

뒤늦게 경쟁에 뛰어든 미국은 '다크 이글' 극초음속 무기를 선보이며 억지력 강화에 나섰으나, 올해 2월 미 의회조사국 보고서는 "지상과 현재의 우주 기반 센서 구조 모두 극초음속 무기를 탐지하고 추적하기에 충분하지 않다"고 밝히며 기술적 한계를 인정했다. 영국은 자체 극초음속 미사일은 없지만, 최근 미국 NASA 랭글리 연구센터에서 미국과 공동으로 진행한 추진 시험에서 233회 성공이라는 성과를 거두며 추격의 발판을 다졌다. 이스라엘은 요격미사일 '애로우 3'를 보유하고 있으며, 북한, 이란, 일본, 프랑스 등도 자체 개발에 속도를 내고 있다.

◇ 마하5 속도에 '변칙 기동'…방어 불능의 창

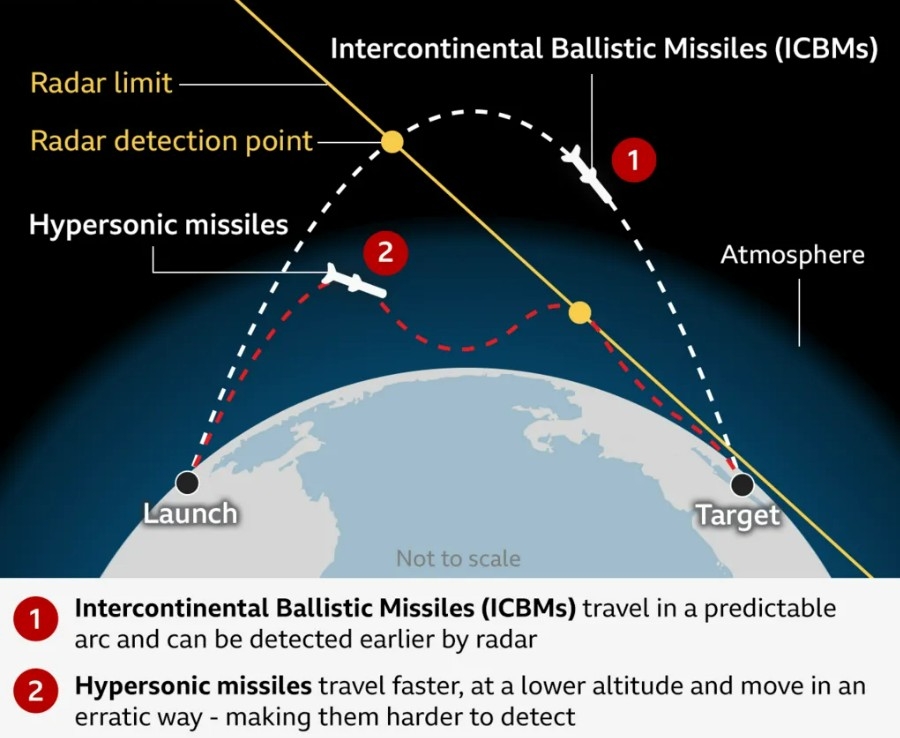

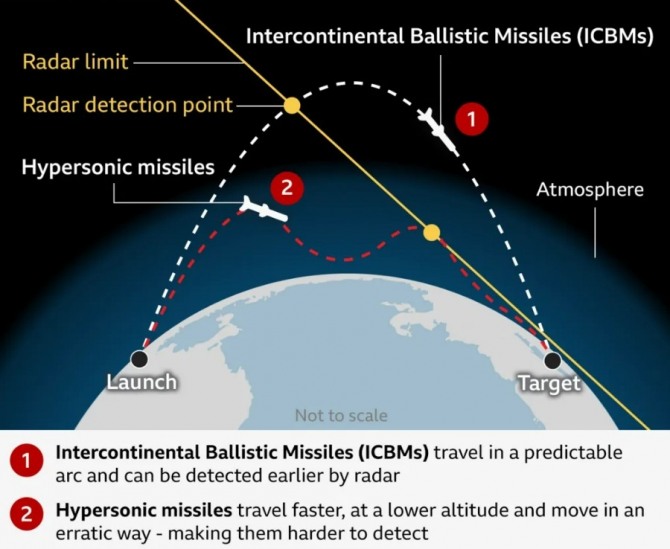

극초음속 무기가 위협적인 까닭은 단순히 빠르기 때문만은 아니다. 군사적으로 '극초음속'은 마하 5(시속 3858마일)가 넘는 속도와 함께 최종 비행 단계에서 경로를 바꿀 수 있는 '기동성'을 갖춰야 한다는 뜻이다. 예측 가능한 포물선 궤적을 그리는 탄도미사일과 달리, 극초음속 무기는 목표물로 돌진하는 중에도 갑자기 비행경로를 바꿀 수 있어 요격이 극도로 어렵다.

이 무기는 크게 두 종류로 나뉜다. DF-17처럼 로켓으로 대기권 상층부까지 올라간 뒤 활공하며 목표물을 타격하는 '부스트-활공 미사일'과, 스크램젯 엔진을 써서 지형을 따라 낮게 비행하며 레이더망을 피하는 '극초음속 순항미사일'이다. 전략국제문제연구소(CSIS) 패트리샤 바질치크 연구원은 "레이더 수평선 아래로 비행해 조기 탐지를 피할 수 있으며, 종말 비행 단계에서만 센서에 나타날 수 있어 요격 기회를 제한한다"고 분석했다. 이 때문에 지상 레이더의 한계를 극복하고 조기 경보 시간을 확보할 '우주 기반 센서'의 중요성이 부각된다.

이처럼 탐지와 추적이 어려워 방어하는 국가는 핵 공격인지 재래식 공격인지 판단할 시간조차 부족하다. 영국 해군 톰 샤프 전 사령관은 "극초음속 무기는 전쟁의 본질을 바꿨다기보다는 작전할 수 있는 시간의 틀을 바꿨다"며 "방어자는 이전보다 훨씬 짧은 시간 안에 대응해야 한다"고 말했다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기◇ 러시아, 실전 투입으로 성능 과시…전문가들 "과장 경계해야"

러시아는 가장 적극적으로 극초음속 무기를 과시한다. 푸틴 대통령은 2018년 최대 마하 20~27 속도를 낸다고 주장하는 '아방가르드'를 공개하며 요격이 불가능하다고 선언했다. 2019년부터 실전 배치한 이 무기는 SS-19나 최신형 사르마트(Sarmat) ICBM에 탑재한다. 2메가톤급 핵탄두 장착도 가능하다. 다만 실제 속도는 마하 12(초속 약 2마일) 안팎으로 추정되며, 생산량은 많지 않으리라는 평가도 나온다.

최근에는 신형 중거리 탄도미사일 '오레시니크'를 우크라이나 드니프로 공업지대에 시험 발사했다. 푸틴 대통령은 이 무기가 마하 10~11의 속도를 낸다고 밝혔으며, 최대 6개의 다탄두로 분리돼 각기 다른 표적을 공격할 수 있는 능력을 과시했다. 다만 그때 시험에서는 비살상 탄두를 써서 큰 피해를 주지는 못했다. 또한 우크라이나 전쟁에서는 '킨잘' 미사일을 사용했으나, 일부가 요격되고 실제 성능이 극초음속에 미치지 못하는 사례가 드러나면서 성능 과장 논란을 낳기도 했다.

일각에서는 극초음속 무기의 위협이 과장됐다는 시각도 있다. 영국 왕립합동군사연구소(RUSI) 시다르트 카우샬 박사는 이 무기들이 "전쟁 판도를 바꾸기보다는 고가치 표적이나 지하 견고 시설을 파괴하는 데 유용한 수단"이라고 평가했다. 톰 샤프 전 사령관 역시 "정확한 최신 위성 표적 정보를 얻는 것은 매우 어렵고 돈이 많이 든다"며 공격의 어려움을 지적하고, 방어 기술 또한 발전하고 있다고 강조했다.

극초음속 무기 개발 경쟁은 아직 승패를 가늠하기 어려운 초기 단계에 머물러 있다. 윌리엄 프리어 연구원은 "피해를 최소화하는 방어 능력과 적의 발사 플랫폼을 공격하는 능력을 모두 갖춰야 한다"고 강조했다. 이처럼 공격과 방어 기술이 모두 완성되지 않은 상황을 두고 영국 해군 톰 샤프 전 사령관은 "공격과 방어 양쪽 모두가 서로만큼 어려운 방정식"이라고 평가했다. 인류는 이제 막 새로운 군비 경쟁의 문을 열었을 뿐이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com