[나의 신작 연대기(59)] 프로젝트아트독 스튜디오 대표 전예화 탐구

이미지 확대보기

이미지 확대보기전예화의 이질과 남다른 점은 어디에서 출발 되었을까? 그녀는 전봉진, 강명희의 남매 가운데 장녀로 포천에서 출생했다. 전예화는 송우초등, 동남중, 동남고 졸업 후, 단국대로 진학, 현대무용을 전공했고 박사학위를 취득했다. 전예화는 고양예고, 인천예고, 단국대, 인하대 중앙대 등에 출강하며 강의 경력을 쌓았으며, 대표 안무작으로 '남다른.점: Humankind'(2024), '남다른.점'(2023), '구(口) 덩어리'(2022), 'Salute the royal'(2021), '언더 독 Prologue'(2021), 'Under Dog'(2018), 'Good, bye'(2017), '타in의 삶'(2016), 'Along with'(2016), '같이 있는 가치'(2015), '낯선 하루'(2015), '닭치고'(2012) 외 다수 작품에 안무 및 무용수로 참가했다.

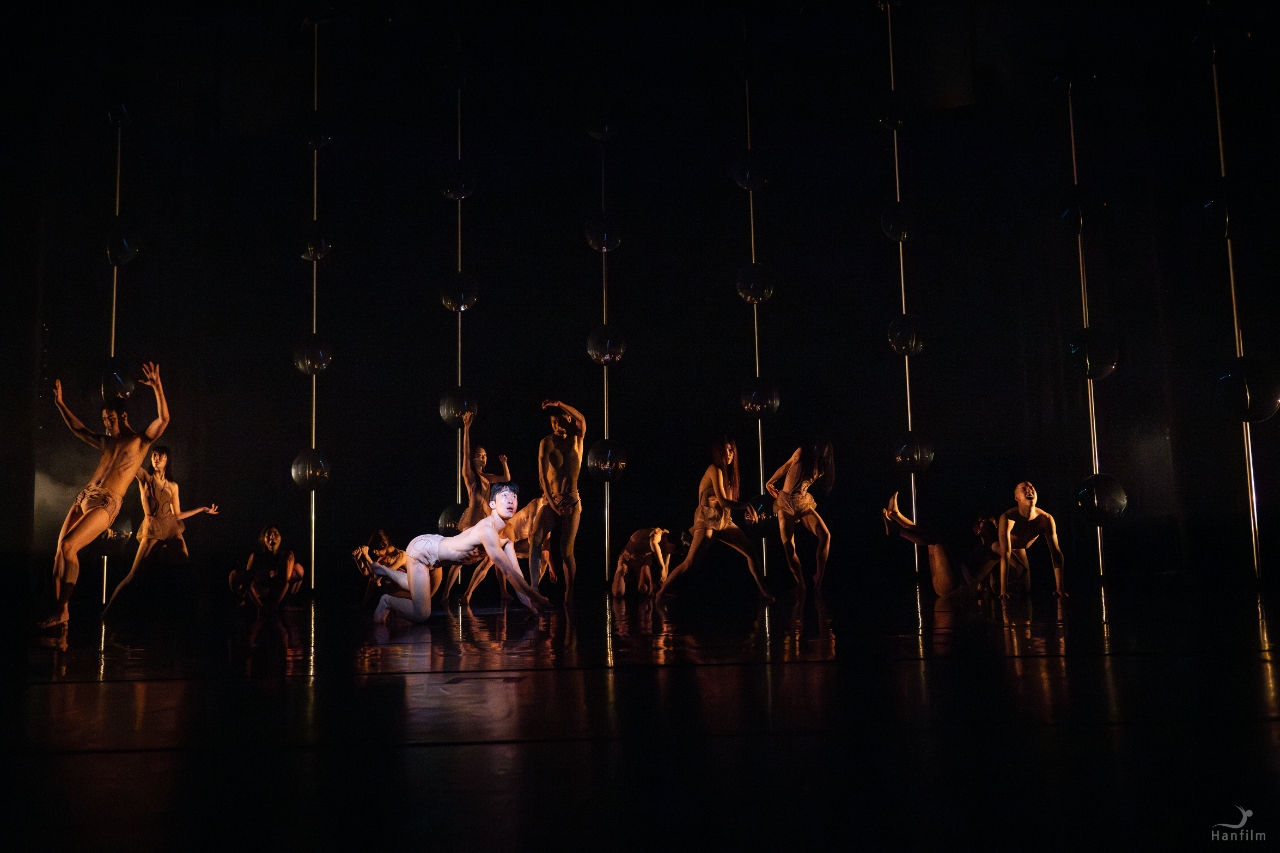

안무가와 주역 무용수로 나선 전예화의 '남다른.점'은 제목 자체가 남다르고 인간의 본질을 ‘원숭이’에서 찾는다. 전예화는 인간을 동물성과 사회성 사이의 경계에서 바라본다. 인간의 본능과 사회성, 고립과 집단성 사이의 갈등이 움직임을 통해 몸으로 드러난다. 인간의 진화가 진보였는지, 변종의 선택이었는지를 질문하며, 인간 중심의 문명화된 가치와 구조를 비판하며 인간다움의 본질을 찾아간다. 인간은 고도로 문명화되었지만 여전히 본능적 충동과 감각, 감정 속에서 움직이며 살아간다. ‘춤’이라는 원초적 몸짓을 통해 이러한 인간 존재의 복합성은 시각화된다. 음악은 내레이션, 원초적 리듬, 전자음악 혼합으로 움직임을 극대화한다.

도입부와 결론부를 가진 3장의 '남다른.점'은 ‘털 없는 원숭이’에서 출발하여, 이성과 본능이 충돌하는 존재의 인간을 탐구하는 현대무용이다. 인간은 ‘털 없는 원숭이’이다. 인간의 근본이자 뿌리의 배경은 원숭이(영장류)이다. 전예화는 이 작품에서 인간의 진화를 남다른 시각에서 바라본다. 인간의 우월성을 의심한다. 인간이라는 탈을 쓴 원숭이들이 만들어 놓은 세상에서 가장 저급한 곳에 있는 생명체가 인간일지도 모른다. 현재적 인간은 인간다움을 벗어난다. 그저 털을 벗은 원숭이에 불과하다. 무용에서 구사되는 언어적 표현은 본능적 움직임과 사회화된 몸짓이 혼재된 물리적 시어터 스타일이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기각기 다른 신체 움직임의 언어를 통해 인간의 진화적 흔적과 감정, 사회화 과정이 상징적으로 드러난다. 도입 : 인간과 원숭이. 고요한 무대 위, 네 발로 기어다니는 인간과 원숭이. 해설과 함께 인간과 원숭이의 유사성과 진화적 연관성을 시각화한다. 듀엣의 움직임으로 연결된 인간과 원숭이는 조상과 후손의 상징이며, 진화의 서사를 시작한다. 1장 : 떼로 움직이는 무리 안에서 발생하는 리더십과 군중심리. 유인원의 진화 여정: 고립된 개체에서 점차 사회적 유대를 형성하는 유인원의 여정이다. 섞이지 못하는 개체, 보이지 않는 서열, 계급 구조 속의 갈등이 강조되며, 진화라는 과정이 인간의 우월함이 아닌 생존의 방식임을 암시한다. 2장 : 우월한 인간 탄생: 문명화된 인간의 억제된 몸과 욕망. 본능이 폭발하며 뒤엉키는 신체의 군무. 인간은 스스로 ‘우월한 존재’로 규정하고, 문명이란 도구로 타 종을 지배한다. 집단 숭배와 위계가 드러나며, ‘인간’은 결국 또 다른 허상임이 드러난다. ‘인간다운 인간’이라는 개념에 의문을 던진다. 3장 : 미운 오리 원숭이, 인간이 만들어 놓은 세상에서 그저 원숭이로 가장 낮은 곳에서 낮은 자세로 살아가야 하는 털 없는 원숭이. 공생하는 척하지만, 차등의 인간과 원숭이의 관계. 인간은 조상에게 경외가 아닌 무관심으로 대응하고, 원숭이는 사회 하층으로 밀려난 존재가 된다. 털 없는 원숭이는 가장 낮은 곳에서 살아가야 하는 존재로 남는다.

결론 : 인류의 여정: 본능과 문명 사이에서 떠도는 실루엣. 반복되는 진화와 퇴화 속에 인간과 원숭이의 경계는 모호해진다. 안무가는 인간은 유별난 존재로서 잠시 지구를 거쳐 가는 유기체라는 의심을 한다. '남다른.점'은 인간과 원숭이는 반복되는 진화와 퇴화를 통해 인류에 여정을 담는다. 안무가는 인간과 원숭이를 연결하는 상징적 듀엣, 서열화된 군무로 인간 중심주의 비판이라는 철학적 메시지를 직선적 서사가 아닌 이미지화된 신체와 구조로 구현한다. 고립과 복종의 몸짓들이 강한 인상을 남긴다. 야성과 사회성, 감정과 이성이라는 이분법을 뛰어넘는 존재론적 질문 제시는 인간의 움직임을 관습적 몸에서 원초적 몸으로 회귀시키는 시도를 하고 있다.

안무가 전예화는 인간을 이해하기 위한 깊은 움직임을 탐구한다. 자본주의 사회 속의 인간은 선악의 다양한 형태로 나뉘며, 일상에서 끊임없이 나와 다른 타인을 마주하게 된다. 안무가는 이러한 사회적 경험과 개인적인 감정들을 작품의 서사로 풀어낸다. 인간과 사회는 분리될 수 없으며, 그 안에서 발생하는 문제의식과 현상을 다층적으로 바라본다. 작품 속 주제와 오브제, 표현 방식은 관객의 경험과 맞닿을 수 있도록 고민한다. 안무가는 시각적 상징, 유머, 직관적인 동작이나 설정을 과감하게 사용한다. 또한, 무용수가 에너지를 온몸으로 분출하며 겪는 피로감을 작품 안에 정직하게 담아낸다. 춤이 가진 물리성과 감정의 교차점을 동시에 보여준다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기전예화는 그동안 PADAF ‘최우수 안무상‘·‘최우수 음악상‘·‘최우수 무대기술상‘('별:유난히 별이 빛나던 밤을 기억하며', 2024), 대한민국무용대상(대한무용협회 이사장상, '남다른.점: Humankind', 2024), 제43회 ‘올해의 최우수예술가상’의 ‘심사위원선정 특별예술가상’('남다른.점', 한국예술평론가협의회, 2023), 서울문화재단 예술창작활동지원 프로젝트 선정('남다른.점', 2023), LA한국문화원 해설 있는 춤 해외초청작('Special Dot', 2023), Seattle International Dance Festival 해외초청작('Hole(口)lump-ver.2', 2023), Los Angegles Dance Festival 해외초청작('Hole(口)lump-ver.2', 2023), SCF서울국제안무페스티벌 안무가 선정('Hole(口)lump-ver.2', 2022), 서울국제댄스페스티벌 인 탱크 마라톤 스페셜안무가 선정('Hole(口)lump-ver.2', 2022), ‘주목할예술가상’('Salute the royal', 한국예술평론가협의회, 2021), 한국문화예술위원회 아르코청년예술가 선정('Salute the royal', 2021), 한중국제신인작가전 ‘안무상’(보훈무용예술협회, 2021), 서울국제무용콩클 파이널 진출(2011), 한국무용학회 차세대 ‘안무상’(2015), PADAF ‘안무상’(2013)을 수상했다.

‘프로젝트아트독’(2020년 10월 21일 창단)은 컨셉추얼 아트와 현대무용을 접목, 동시대 무용의 새로운 언어와 방식을 실험하고 있다. 예술가의 개념과 발상이 중심이 되며, 일상의 오브제를 예술로 전환하는 마르셀 뒤샹의 방식을 존중한다. 안무가 전예화는 발상 중심의 창작으로 작품의 확장성을 실현하며 미학적 기능을 중시한다. 그녀의 탐구는 일상의 사회현상, 인간의 본질, 감정과 심리로 이어진다. 전예화는 인간의 도덕적 책임을 사유하며 관객에게 질문하고 그들과 연대감을 형성하여, 공동체의 발전에 이바지하고자 한다. 그녀는 인간의 존재와 여성의 삶을 조명하는 '껍질 아래'(10월 18일, 성수아트홀), '원더, 우먼–Wonder'(11월, 제46회 서울무용제 경연부문 선정작)이 발표를 앞두고 있다. 비판적이되 휴머니즘 전제의 ‘인간 중심의 서사’는 행동하는 예술가의 참모습이다.

(출연: 전예화, 김정은, 조은별, 박정미, 박영성, 주세나, 정지민, 주영상, 박소현, 정정록, 정혁준, 이수연, 박상현, 정민우)

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장), 사진=크레딧: ⓒhanfilm·제공: modafekorea