[춤밭 일군 사람(19)]김근희 경기검무 보유자

창작·전통 조화 통해 무용계 이끄는 빛줄기 우뚝

日·카자흐共 등 세계 곳곳 1천여회 순회공연 대기록

이미지 확대보기

이미지 확대보기그녀는 경희대, 서울여대, 동국대, 성신여대 강사를 거쳐, 국가지정 중요 무형문화재 제92호 태평무 이수자이자 보존회 회장, 이정범류 설장고 보존회 회장, 한국무용협회 이사, 경기도 도립무용단 예술감독, 운정무용원 이사장, 포천 국악협회 고문, 대진대 무용예술학부 교수로서 정년까지 곁눈질하지 않고 춤 연구에만 매진해온 춤 안무가이자 교육자다.

김근희는 광복 직후인 1946년 4월 3일 서울 신당동에서 태어났다. 1956년부터 65년까지 서울 종로5가 수도국악원에서 10여 년간 김여란, 이소애 선생에게 전통무용을 사사받았다. 초등학교 때부터 시작된 춤 교습은 2005년까지 5년 터울로 김백봉, 강선영 선생에게로 이어진다. 도제 수업의 정석을 밟아 온 그녀의 춤 인생은 혹독하고 힘들고 긴 회한이 담긴 여정이었다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기자상한 누님의 전형으로 그녀는 들뜨지 않고, 차근차근 내실을 다지면서 1985년 김근희 무용단을 창단한다. 언제나 공부하는 자세로 이론과 실제를 오가며 무용계의 한 빛이 되기를 각오했던 그녀는 마침내 문화재관리국으로부터 1990년 12월 31일 무형문화재 제92호 ‘태평무’ 이수자로 지정된다. 이와 같은 작은 결실들은 그녀가 춤을 평생 직업으로 갖게 해주는 데 커다란 힘이 되었다.

1990년부터 1993년까지 카자흐공화국 국립조선극장 자문위원 겸 객원 안무자와 국립오페라 극장 ‘발레트’의 자문위원을 역임, 1991년에는 소련 알마아타 시 국립조선극장 감사장과 소련 카자흐공화국 문화부장관상 공로상을 수상하는 계기가 된다. 또한 이 해 그녀의 작품은 이탈리아 세계민속무용 경연대회 최고상을 받는 기염을 토한다. 춤과 떼려야 뗄 수없는 관계가 형성된 것이다.

그녀는 1971년 일본NHK 초청공연 안무를 시작으로 1978년 건국 30주년기념 무용대제전 안무, 1985년 광복 40주년기념 무용대공연 ‘혼성’ 안무, 1992년 카자흐공화국 국립조선극장 초청공연 ‘외길’ 안무, 1987~95년 까지 유럽 순회공연 50회, 1995년 초, 경기도립무용단 상임안무자로 피선되면서 그녀는 새로운 전환기를 맞게 되고 2000년까지 예술감독으로 봉직하면서 대작의 꿈을 실현한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기그녀의 공로를 인정하여 1990년 한국예술평론가협의회는 그녀에게 최우수공로상, 1997년에는 무용부문 ‘97 최우수 예술인’으로 선정했다. ‘어제·오늘·내일’은 이성과 감성의 갈등을 불협화음을 통해 상징적으로 표현한 작품이다. 갈등, 신기루, 독백, 풍요로운 결실, 과학의 침식, 광란의 도시로 짜여진 이 작품은 문명으로 파괴되어가는 현대 인간들의 메마른 정서를 미학적으로 보여주었다.

전통 무용극(1시간40분 이상의 대작)은 1997년 ‘효녀심청’, 1998년 ‘콩쥐팥쥐’, 1999년 ‘흥부와 놀부’가 있다. 그녀의 전통 무용극은 관객들의 눈높이에 맞추어 테크닉은 상부에 맞추어져 있지만 저절로 흥을 불러일으키는 가독하기 쉬운 작품들이었다. 창작 무용과 전통 무용의 적절한 조화는 그녀의 곧은 심성과 바른 춤 철학을 엿보게 하는 이타적 춤 작업의 큰 줄기다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기소품 공연으로는 ‘철새’, ‘교방입춤’, ‘잊으려고’, ‘외길’, ‘무상’, ‘사천왕’, ‘무궁화’, ‘즉흥시나위’, ‘빨래터’, ‘섭정’, ‘비파와 여인들’, ‘금강역사’, ‘촛불 춤’, ‘천년의 소리’, ‘엿가락’, ‘운정 한량무’, ‘풍물놀이’ 등이 있다. 이들 작품들은 그녀의 현실에 대한 시대적 감각, 심리적 흐름, 역사인식을 보여주는 대표작들이다.

그녀의 ‘한국 춤 향연’은 우리의 멋을 담아 곡선의 미학으로 형상화시킨 선의 유동, 학과 신선, 무당춤, 강강술래, 승무, 기생춤, 사랑가, 밀레니엄 북으로 이루어져 있다. ‘무궁화’는 ‘백의민족’으로 맑고 순수한 우리의 민족정서와 아름다운 금수강산을 전통 춤사위로 표출시킨 작품이다. 아리랑 환상곡, 운정 쌍 살풀이, 알쏭 달쏭의 3부로 이루어진 춤이다.

이미지 확대보기

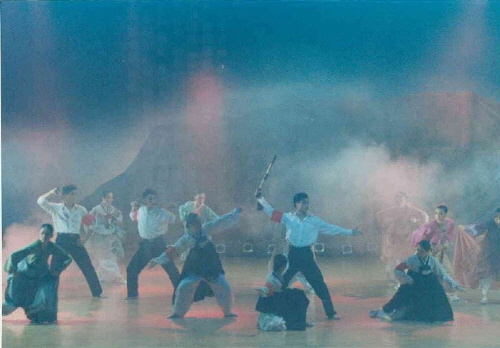

이미지 확대보기‘제암리의 아침’은 주인공 전동례 할머니의 회상 속에서 시작된다. 꿈속의 이인무, 키 춤, 봉춤, 길쌈춤, 불꽃춤, 승자의 춤, 비애춤, 반항춤, 만세춤, 진혼무와 새 춤으로 구성되어 있으며, 주민들과 유족들이 29명 선열의 영혼을 위로하고, 고귀한 정신을 이어받는 추모제를 지내면서 전동례 할머니의 진혼무가 이루어진다.

‘바람 멎는 날 풍경소리’는 엿가락 춤, 낙엽춤 ,우리 소리 대 합주, 빨래터, 바라춤, 물동이와 도마춤, 상여춤, 신랑 신부의 첫날밤을 상징적으로 표현한 작품으로 물고기 춤을 끝으로 마무리 된다. ‘성애꽃’은 순조 때의 대비와 어린 순조를 두고 벌이는 신하들의 정쟁을 그린 작품이다. 작품은 섭정, 촛불춤, 농촌의 한나절, 풍요와 성의 축제, 훈령무, 반항의 춤, 미사춤, 성모마리아의 춤, 민초의 애환, 이벽과 이성례의 춤, 아름다운 전원으로 천주교의 도래와 박해가 주가 된다.

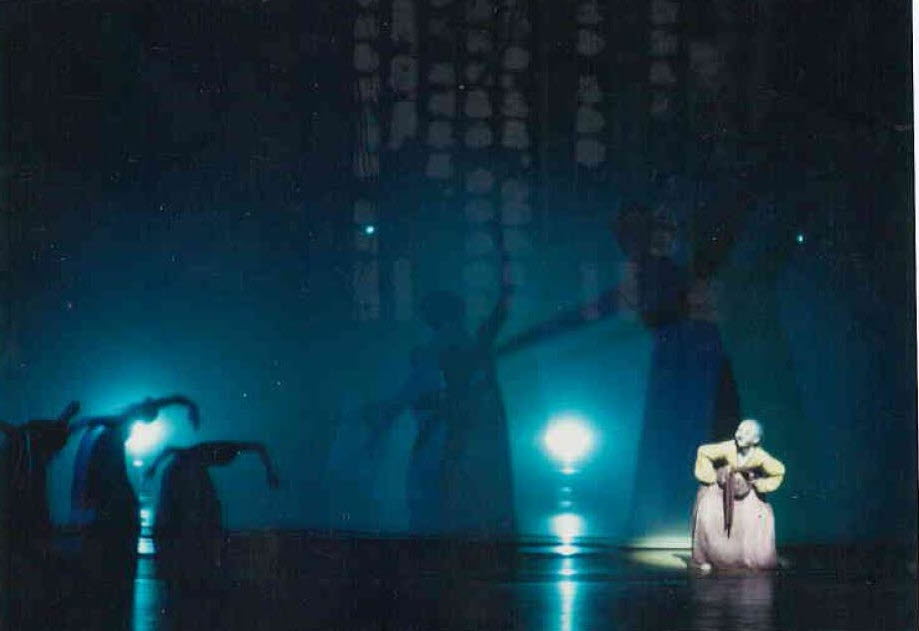

‘수트라’는 석공 온석이 석굴암의 불상들 중 십대제자를 조각할 때를 배경으로 십대제자의 춤, 석공과 아낙들의 춤, 풍경춤, 달밤의 만남, 사대보살의 춤, 금강역사의 춤, 사천왕, 가무보살 춤, 팔부신장무, 질타의 춤(바라춤), 거미 춤과 천상녀의 춤, 사리자의 춤으로 구성되어 있다. 석굴암의 완성을 축복하며 법열의 상징인 사리 꽃이 가슴속 깊이 피어나고 그 아름다운 광채와 신비스러움은 경건하고 웅장한 음악 속에 귀한 자태를 몸짓으로 표현된다.

고전에 근거를 그녀의 춤은 구성만으로도 그 흐름을 감지해 낼 수 있다. ‘효녀심청’은 인삼 춤, 마을풍경, 선녀춤(아이점지), 꼬마 심청의 밥동냥, 꿈속의 사랑, 동네 처녀, 총각 춤, 남경상인의 춤, 풍어의 기원무, 용궁속의 춤, 태평성대, 뺑덕어멈 바람났네, 맹인잔치 춤으로 김근희식 효녀심청을 그린 작품이다. ‘콩쥐 팥쥐’는 꽃과 새싹들의 춤, 잔치 춤, 술래잡기춤, 까치 춤, 다람쥐 춤, 김감사와 행렬꾼들의 춤, 김감사와 콩쥐의 이인무, 별배들의 꽃신 찾기 춤, 대결무, 질책과 사형의 춤, 꽃무덤의 춤으로 이루어져 있다.

‘흥부놀부’는 놀부의 심술보 춤, 지게 춤, 흥부네 쫓겨 가는 춤, 놀부처 주걱춤, 감영 매 춤, 볼기짝 춤, 제비 춤, 구렁이와의 결투 춤, 제비나라 춤, 박꽃 춤, 흥부의 박타기 춤, 이차 저차 그차 춤, 놀부의 박타기 춤, 잔치 춤으로 모두가 즐거워 질 수 있는 작품들이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기‘천상천하’는 자연의 아름다움 속에 취한 벽화사를 그린 작품이다. 자연의 풍광, 영혼과의 듀엣, 태수의 등장, 태수의 분노, 벽화사의 시련, 빛의 인도자-기도춤, 청룡과 백호의 춤, 생의 찬미, 비천상, 연꽃의 향연, 비파와 피리의 여인-3인무, 사냥춤, 제천의식, 무용총의 여신, 찬란한 빛으로 영혼과 현실 사이의 상상력을 극대화, 신비감을 불어 일으킨 작품이다.

김근희 자신이 추는 독무는 경기검무, 교방입춤, 즉흥 시나위 춤, 인생의 무상감을 촉매로 한 생의 회상으로 진정한 삶의 의미를 찾아보는 ‘무상’이다. 지난해 10월 24일 용산아트홀에서 ‘한국춤의 얼, 명인명무전’에서 경기검무를 추면서 건재를 과시하였다. 그 내공의 춤은 많은 후학들에게 진정한 춤꾼의 전범(典範)을 보여주었다. 그녀의 무궁무진한 허(Her) 스토리는 진행형이다. 건투를 빈다.