[한국문화 이야기] 결혼식 파노라마

1920년대 예식장 생기며 신부 미용업소 등 호황현재는 결혼식 후 치르는 폐백에 전통혼례 흔적

결혼식이란 부부의 연을 맺는 사회적 의식입니다. 조선시대에는 이를 '혼례'라 했습니다. 우리가 흔히 말하는 전통혼례는 대개 조선시대의 것을 따르고 있습니다. 남녀유별이 심했던 조선의 혼례는 결혼 당사자보다 가문을 더 중요시했고 절차도 복잡했습니다.

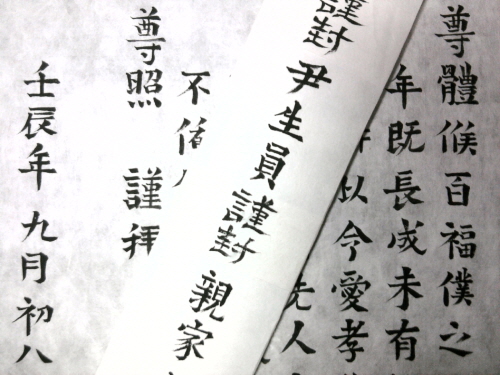

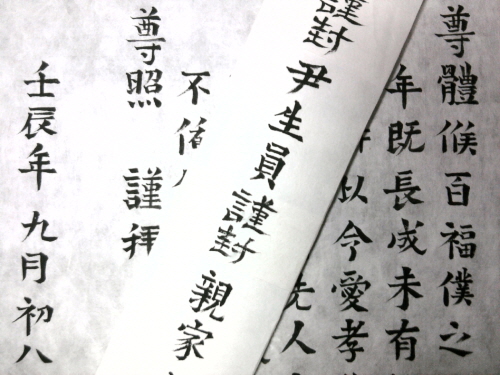

먼저 '의혼'이라 하여 중매인(매파)이 양쪽 집을 오가며 의사 타진을 합니다. 그리고 양가가 만나는 '혼담' 또는 '선보기'에서 이야기가 잘되면 남자 집에서는 일명 '납채(納菜)'라고 하는 사주단자를 보내지요.

혼인날이 임박할쯤 신랑 집에서는 함지기를 통해 신부 측에 '함'을 전달하며 함 속에는 신부에게 줄 상·하의 두 벌, 폐물, 혼서지(혼인문서) 등을 넣고 형편에 따라 다른 예물도 보냈습니다. 이것을 '납폐'라고 합니다. 그리고 이 과정을 거쳐야 비로소 혼례식을 치를 수가 있었습니다. 혼례식 역시 상당히 복잡한 절차를 거치는데 지면상 생략하기로 하겠습니다. 다만 잠깐 살펴본 대로 전통혼례는 과정도 많고 시일도 오래 걸리며 무엇보다도 혼례비용이 만만치 않아서 자식을 결혼 시킨 후 빚더미에 앉는 집이 많았습니다. 따라서 돈을 빌릴 형편조차 안 되는 빈민층들은 아예 전통혼례식을 포기하고 장독대에 정화수를 떠놓고 사모관대와 혼례복 차림만으로 치르는 이른바 '정화 수 혼례'를 올렸습니다. 정화수 혼례는 전통혼례에서 꼭 필요한 몇몇 절차는 그나마 따랐지만 조선 후기에 들어서면서부터 생겨 난 '복수결혼(福手結婚)'은 더욱 파격적입니다.

복수결혼에서 복수란 원래 집안의 어른이 결혼 당사자의 상투를 틀어주거나 댕기머리를 쪽지게 해주는 전통혼례의식의 한 과정입니다. 하지만 정작 복수결혼에서는 혼례복도 없이 약간의 음식만 장만하여 주변 사람들과 나누어 먹은 후 신랑이 신부의 복수 역할을 하고 신부가 신랑의 복수가 되어서 상투와 쪽을 진 후 신방에 드는 것으로 혼인을 끝냅니다.

이 같은 복수결혼은 그야말로 돈 한 푼 없는 사람들의 결혼수단이었는데, 이 혼례가 당시 천주교 신자들에게도 암암리에 퍼집니다. 신자 중에는 경제 여건이 넉넉한 양반과 중인도 있었지만 이들이 복수결혼을 택한 이유는 정부의 천주교도 탄압에 있었습니다. 그래서 혼기에 이른 신자들은 드러내놓고 하는 혼례식보다는 은밀한 복수결혼이 훨씬 안전했던 것이지요.

양반 가문으로서 복수결혼의 대표적 사례로 자주 언급되는 사람으로는 1795년 주문모 신부에게 세례를 받고 복수결혼을 한 권 테레지아라는 여성입니다. 이 여성은 복수결혼 후 얼마 안 되어 잡혀서 효수형에 처해졌다고 합니다.

1890년대에 들어서며 종교의 자유가 어느 정도 허용되자 다수의 개신교들이 조선에 들어옵니다. 그러면서 극빈자나 천주교신자들이 비밀리에 하던 '복수결혼'이 차츰 사라지고 개신교의 '예배당 결혼'이 늘어납니다.

개신 교회에서는 신도 수를 늘리기 위해 가난해서 결혼을 못한 처녀총각들을 대상으로 무료로 약식결혼식을 올려 주었는데, 이것이 의외의 호응을 얻고 신도 수도 늘자 '예배당 결혼'을 선교의 한 방편으로 삼습니다. 돈과 시간이 별로 들 것 없는 예배당 결혼이 복수결혼과 다른 점은 결혼식을 교회에서 교회의 방식에 따라 진행한다는 것입니다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기우리나라 최초의 예배당 결혼식은 1890년 2월 서울 정동예배당에서 거행된 박 시실리아와 강신성 신도의 결혼이라고 합니다. 이 결혼식에서 기도와 식순은 교회식이고 혼례복은 전통의상을 입었다고 합니다. 1892년 가을 정동예배당에서 또 한 번의 결혼식이 있었는데, 이때의 신부는 이화학당 황몌레와 신랑은 배재학당 박 아무개(성명 미상)였답니다. 이 결혼식 때 신부가 서양 드레스를 입고 '면사포'를 썼으며, 남자도 코트 차림에 예모를 썼습니다. 예물 교환까지 한 이날의 결혼식은 완전한 서양식 예배당 결혼이었고 우리나라 최초의 '신식 결혼식'으로 남게 됩니다.(참고: 별곤건 1928년)

'예배당결혼'이 인기를 끌자 불교와 천도교에서도 나름의 혼례식을 만듭니다. 불교에서는 불식화혼법(佛式花婚法)이란 개량혼례가 만들어져서 주례법사가 신랑신부를 부처님 앞에 세우고 5분향을 피운 후 삼귀례(三歸禮)를 외치게 합니다. 그런 후 법사가 화엄경의 구경(句經)에 따라 신부의 순종과 신랑의 사랑을 맹세하는 언약을 물으면 신랑신부는 합장하고 대답하면 혼인식이 끝납니다.

천도교는 예배당 결혼과 방식이 비슷하지만 단지 축복 문에서 하나님이 아닌 상천(上天)에게 고(告)하는 내용이 다릅니다. "삼가 상천께 아룁니다. 신랑 아무개와 신부 아무개는 백년의 약(約)을 맺으니 상천은 굽어 살피사 크게 권우(친절히 보살펴 도와줌)를 드리우셔서 길이 홍복(洪福)을 받게 하소서."

이러한 신식 결혼은 신문 기사화 되어 종종 보도되었으며 현재까지 알려진 가장 빠른 신문기사는 독립신문으로 일자는 1899년 7월 14일입니다. '서양혼례'라는 제목으로 내용은 이렇습니다. "오늘 오전 열시 반에 배재학당 문경호, 민찬호 양씨가 이화학당 신규수, 김규수 양씨와 더불어 정동 새 예배당에서 혼인을 하는데 서양 예법으로 행한다는 지라 혹 구경하려 하는 이가 있거든 임시하야 다 그리로 가서 볼지어다."

이미지 확대보기

이미지 확대보기근대 이후 100년이 지난 지금 우리의 결혼식은 거의 전부라 할 정도로 서양의 신식결혼으로 바뀌었고, 결혼 식순 끝에 폐백실에서 양가부모와 조촐히 치르는 폐백에서나 겨우 전통혼례의 흔적을 느끼게 됩니다. 풍습은 유동적이라 늘 변하게 마련이지만 가끔씩은 옛 풍습을 생각하고, 그것에 관심을 가질 때 우리의 문화향기는 더욱 짙어질 것입니다.

앞으로 100년 후 우리 후손의 결혼식 풍습은 또 어떻게 변해 있을까요?

/홍남일 한·외국인 문화친선협회 홍보이사