이미지 확대보기

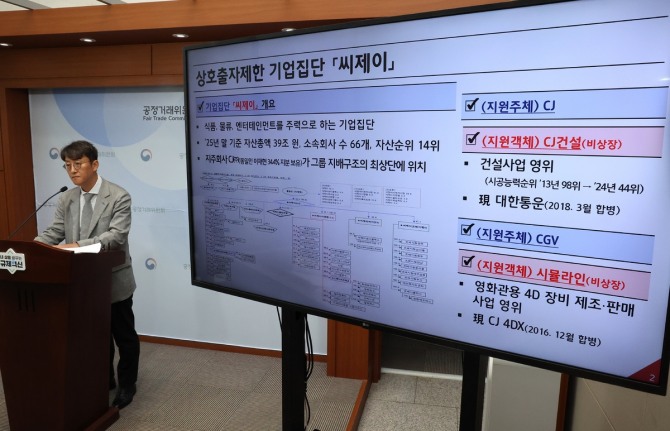

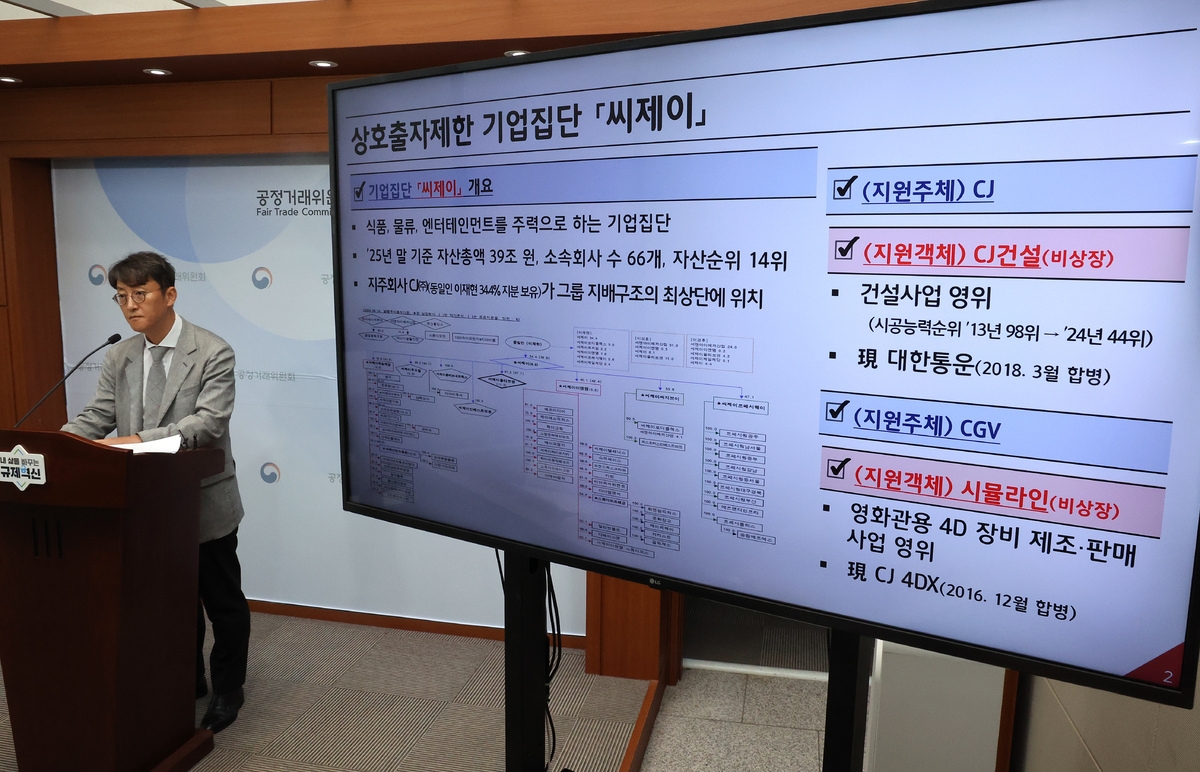

이미지 확대보기앞서 공정위는 지난 16일 CJ와 CJ CGV가 하나증권과 TRS 계약을 맺어 자회사인 CJ건설(현 CJ대한통운 건설부문)과 시뮬라인(현 CJ포디플렉스)의 자금조달을 지원한 행위가 부당지원에 해당한다고 보고, 시정명령과 과징금 총 65억 원을 부과했다. 공정위는 해당 거래가 실질적으로 자금난에 빠진 계열사에 대한 대가 없는 지급보증이었으며, 이로 인해 두 자회사가 낮은 금리로 전환사채(CB)를 발행해 경쟁 질서를 왜곡했다고 판단했다.

하지만 업계에서는 해당 거래가 2018년 금융감독원 조사와 2022~2024년 공정위 실태조사에서 문제없다고 결론 난 사안이라며, 시민단체의 신고 이후 뒤늦게 제재에 나선 공정위의 태도를 지적했다. TRS는 자본시장에 널리 통용되는 합법적 금융수단이라는 점에서 자칫 기업의 정상적인 자금조달 수단이 위축될 수 있다는 우려도 제기된다.

CJ 측은 “해당 자회사들은 일시적인 유동성 위기를 겪었지만, 공정위가 판단한 것처럼 심각한 한계기업은 아니었으며, 이를 지원한 행위가 공정거래 질서를 훼손했다는 지적에도 동의하기 어렵다”고 밝혔다. 이어 “TRS는 유상증자의 대안으로 다수 기업이 활용하는 적법한 금융상품으로, 이에 대한 제재는 자본시장과 기업 경영 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 우려스럽다”고 덧붙였다.

갑론을박이 이어지는 가운데, 공정위는 반박 자료를 통해 이번 제재의 정당성을 강조하며 논란 잠재우기에 나섰다. 공정위는 “2018년 TRS 거래에 대한 조사는 금융감독원이 자본시장법 위반 여부를 점검한 것이며, 공정위가 CJ를 포함해 별도로 전수조사를 실시한 사실은 없다”고 밝혔다. 또한 “2022~2024년 실태조사도 제재 목적이 아닌 대기업의 TRS 활용 현황 파악과 제도 개선을 위한 서면실태조사였을 뿐”이라며, “공정위가 이미 문제없다고 판단했다는 주장은 사실과 다르다”고 반박했다.

공정위는 모회사의 자회사 자본확충이 자동적으로 합법이라는 해석에도 선을 그었다. 공정위는 “공정거래법은 자본확충이 부당지원에 해당하지 않는다고 명시하지 않으며, 실제 자회사 유상증자에 참여한 경우에도 부당지원으로 제재한 사례가 있다”고 밝혔다. 특히 CJ 사례에 대해선 “전환권 행사 의사 없이 영구전환사채를 발행한 뒤 TRS 계약을 체결한 구조로, ‘유상증자’에도 해당하지 않는다”고 강조했다.

이정경 기자 junglee@g-enews.com

![[뉴욕증시] 고용쇼크發 경기침체-금리인하 공방](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025090604412306488be84d87674118221120199.jpg)

![[초점] 그레이트 블루홀, 1885년 기후사와 인류세 흔적 드러내](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025090706500403428fbbec65dfb1161228193.jpg)

![[초점] 한국 '리쥬란', 美 FDA 장벽에 막힌 '뷰티 원정' 불렀다](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025090706480101856fbbec65dfb1161228193.jpg)