12년 만에 지배구조 개편 가속도

경제지주 중앙회에 재통합 추진

농협법 개정 재추진 가능성

경제지주 중앙회에 재통합 추진

농협법 개정 재추진 가능성

이미지 확대보기

이미지 확대보기206만명의 농협 조합원을 대표하며 '농민 대통령'으로 불리는 차기 농협중앙회장에 강호동 합천율곡농협 조합장이 당선되면서 농협 개혁에 가속도가 붙을 전망이다.

강 당선인은 후보 시절 100대 공약을 통해 대대적인 조직 개편을 예고한 바 있는데 특히 경제지주가 중앙회에 흡수될 가능성이 커졌다는 분석이다. 2012년 신경분리(신용사업-경제사업 분리) 이후 12년간 이어진 '1중앙회-2지주(경제·금융지주)' 체제를 경제지주를 중앙회에 통합해 '1중앙회-1지주(금융지주)'로 바꾸는 것이 핵심이다.

28일 농협중앙회에 따르면 강 당선인은 농협 개혁을 위한 대대적인 조직 개편 준비에 나선다.

농협중앙회장은 농협 인사와 금융·유통 등 사업 전반을 이끌며 큰 영향력을 행사한다. 이에 따라 농협 개혁을 강조해 온 강 당선자가 임기를 시작하면 농협도 대대적 변화를 맞을 것을 보인다.

농협에는 중앙회와 농협은행·NH투자증권 등을 거느린 금융지주, 하나로유통·농협홍삼·남해화학 등을 거느린 경제지주가 있다.

강 당선인의 주요 공약 중 하나는 농협중앙회 조직 개편이다. 특히 2012년 신경분리(신용사업-경제사업 분리) 이후 12년간 이어진 '1중앙회-2지주(경제·금융지주)' 체제를 경제지주를 중앙회에 통합해 '1중앙회-1지주(금융지주)'로 바꾸겠다고 공언했다.

현재 농협은 중앙회를 중심으로 NH농협은행·NH투자증권 등을 거느린 금융지주, 하나로유통·농협홍삼·남해화학 등을 자회사로 두고 있는 경제지주 등 양대 지주회사 체제를 유지하고 있다.

다만 경제·금융 사업 각각의 효율성과 경쟁력을 제고한다는 신경분리의 원리 취지와 달리 사업 분리로 인한 비요율성이 최근 들어 부각되고 있다.

특히 경제지주가 독립 법인으로서 운영되면서 지역농축협의 경제사업과 경합하는 문제가 생기고 유통 체계가 중복되면서 비효율을 낳고 있다는 지적이다.

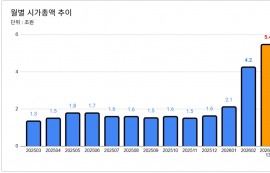

농림수산식품부 자료에 따르면 사업구조 개편 이전 농협중앙회 경제사업 연평균 증가율은 8.5%, 사업구조 개편이후 경제사업 연평균 증가율은 2.3%로 나타났다. 신경분리 이후 경제사업 성장률이 크게 둔화된 것이다.

농협의 핵심 축인 경제지주의 경영 상황은 계속 악화 되고 있다. 2012년 신경분리 이후 계쏙 내리막을 걷던 경제지주 실적은 2022년 376억원의 당기순손실을 기록하며 적자 전환했다.

수익성은 지속적으로 악화되는데 중앙회에서 지원은 커녕 농업지원사업비(명칭 사용료를 납부해야 하는 점도 문제로 지목된다.

지난해 농협중앙회 계열사별 농업지원사업비(명칭 사용료) 부과액은 금융지주 4927억원, 경제지주 475억원으로 사실상 금융지주가 대부분을 부담하고 있다.

원래 농협중앙회는 신용부문에서 남은 이익을 경제부문에 투자하여 적자를 메우는 구조였는데 신경분리되면서 명칭 사용료라는 명목으로 연간 5000억원 규모의 돈을 걷는 것이다.

다만 중앙회와 경제지주의 통합은 농협법 개정이 실제로 강 당선인이 통합을 이뤄낼 수 있을지에 대해선 물음표가 붙는다. 국회에서 농협법 개정이 이뤄지려면 다수의 이해관계자의 합의가 필요하기 때문이다.

정성화 글로벌이코노믹 기자 jsh1220@g-enews.com