이미지 확대보기

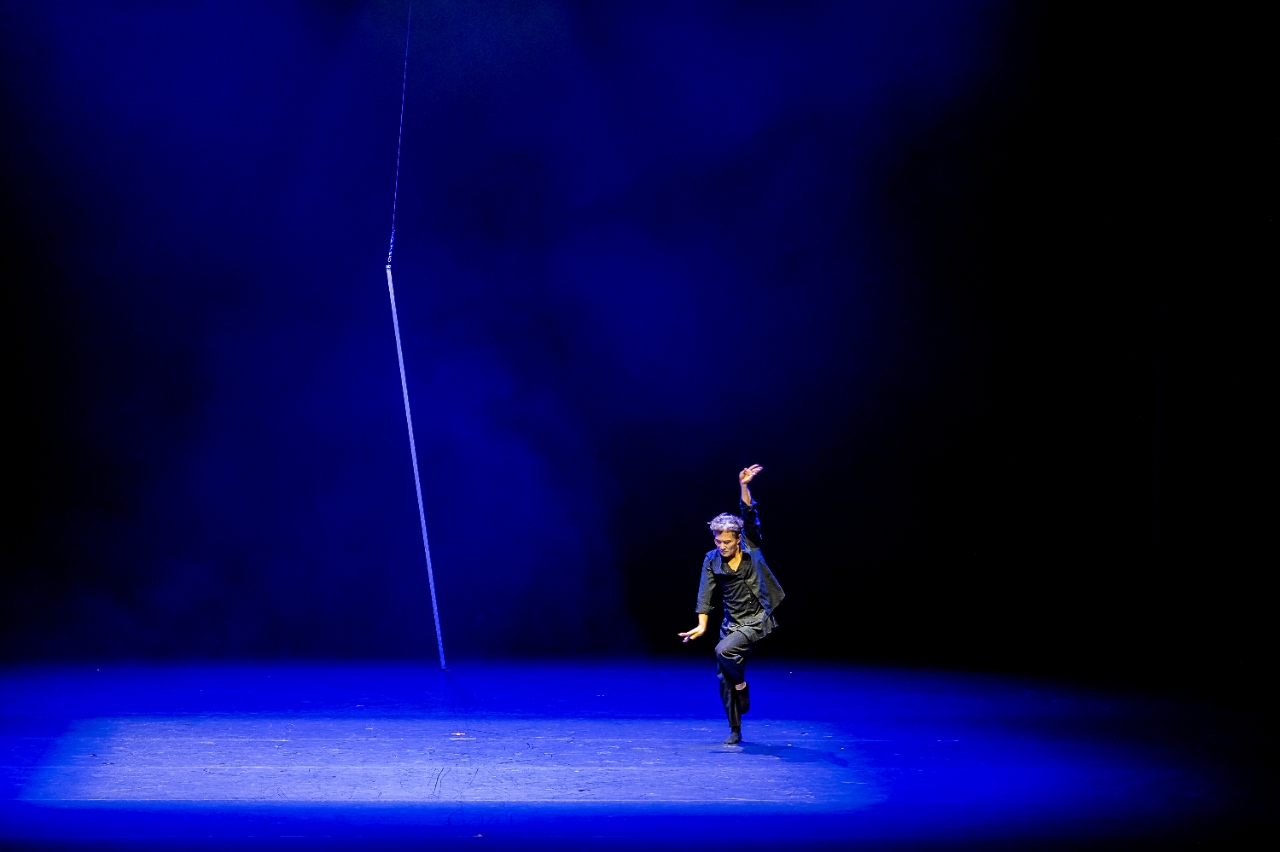

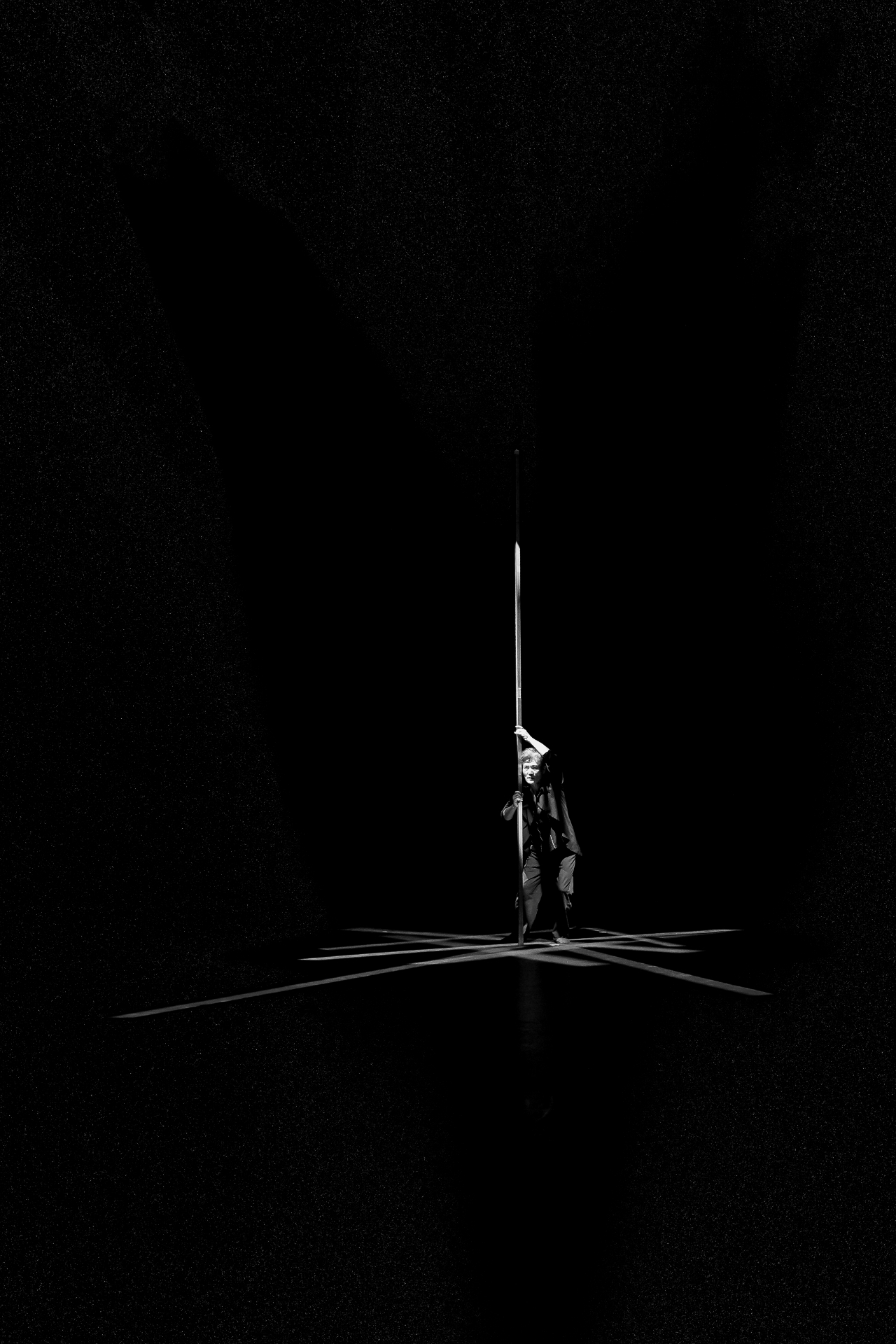

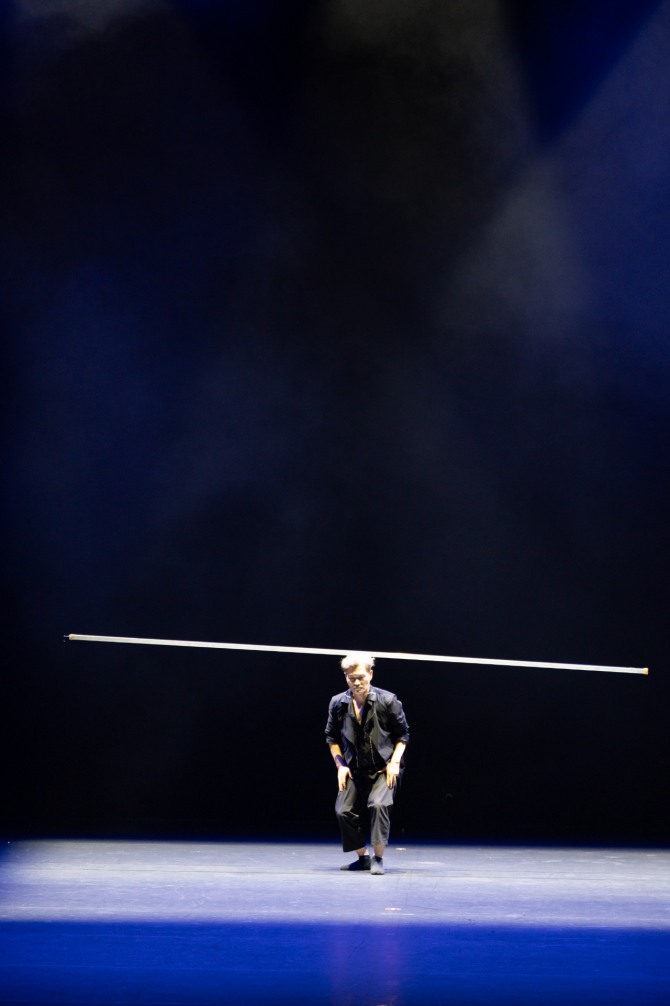

이미지 확대보기인생은 흔들림의 연속이다. 춤꾼 김용철은 자신의 60개의 나이테를 헤아리며 삶의 균형을 고민한다. 그에게 다가온 모험의 큰 축은 춤이다. 삼 시제 가운데 흔들리지 않게 갈 수 있는 흔들림의 그림자가 무대에 투영된다. 사람들은 무엇인가 의미 있는 일을 시작할 때, 스쳐 지나갈 바람인지 인생을 바꿀 태풍인지를 알지 못한다. 그저 마음이 흔들리고 몸이 움직일 뿐이다. 나름대로 해답은 무수히 주어졌었다. 이제, 정리되어 질 시점에 접어들어 격정의 흔들림에 빠져드는 것은 순리에 어긋난다. 여러 춤을 섭렵한 김용철은 자신의 춤 행실을 '흔들리지 않게'에 담아낸다.

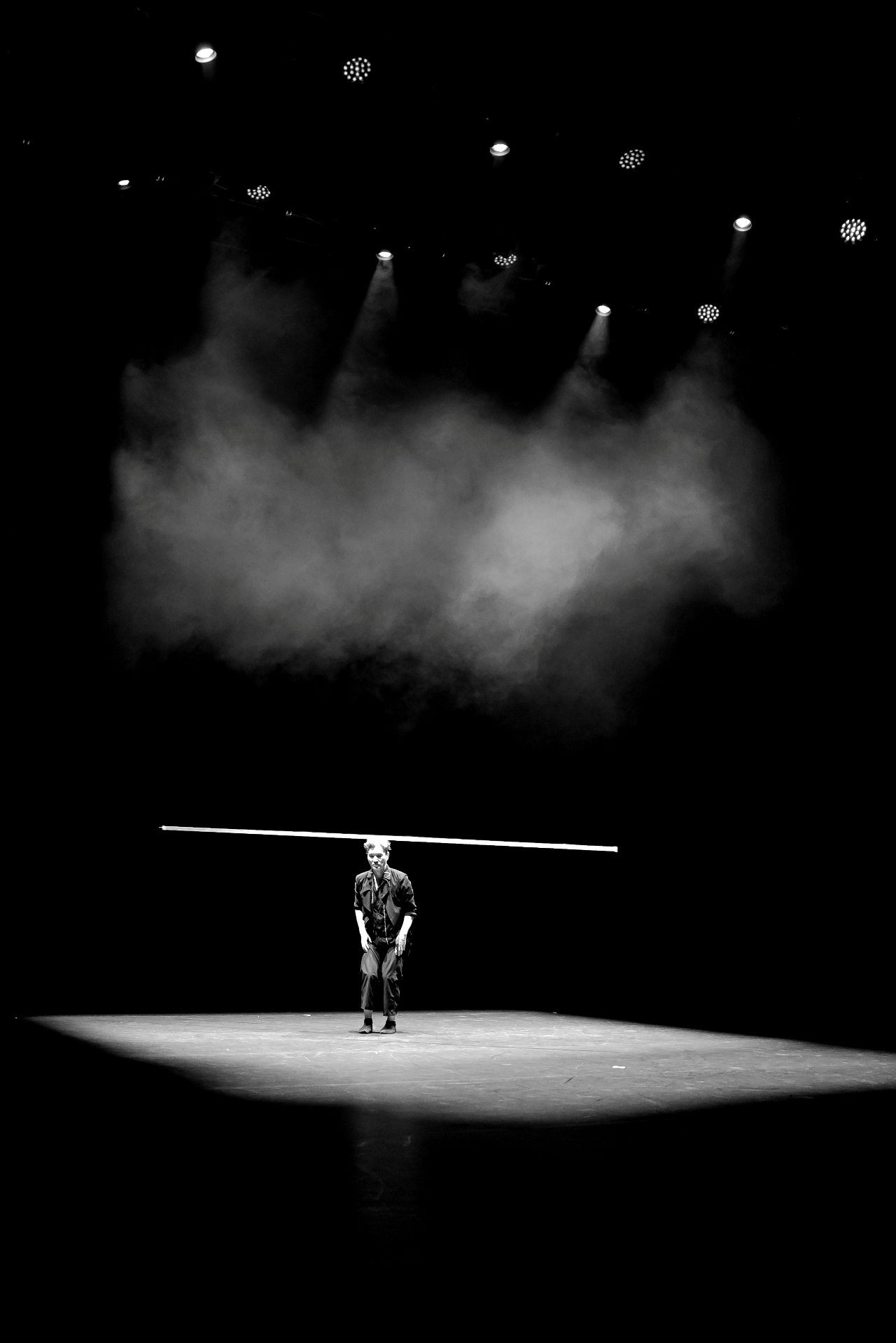

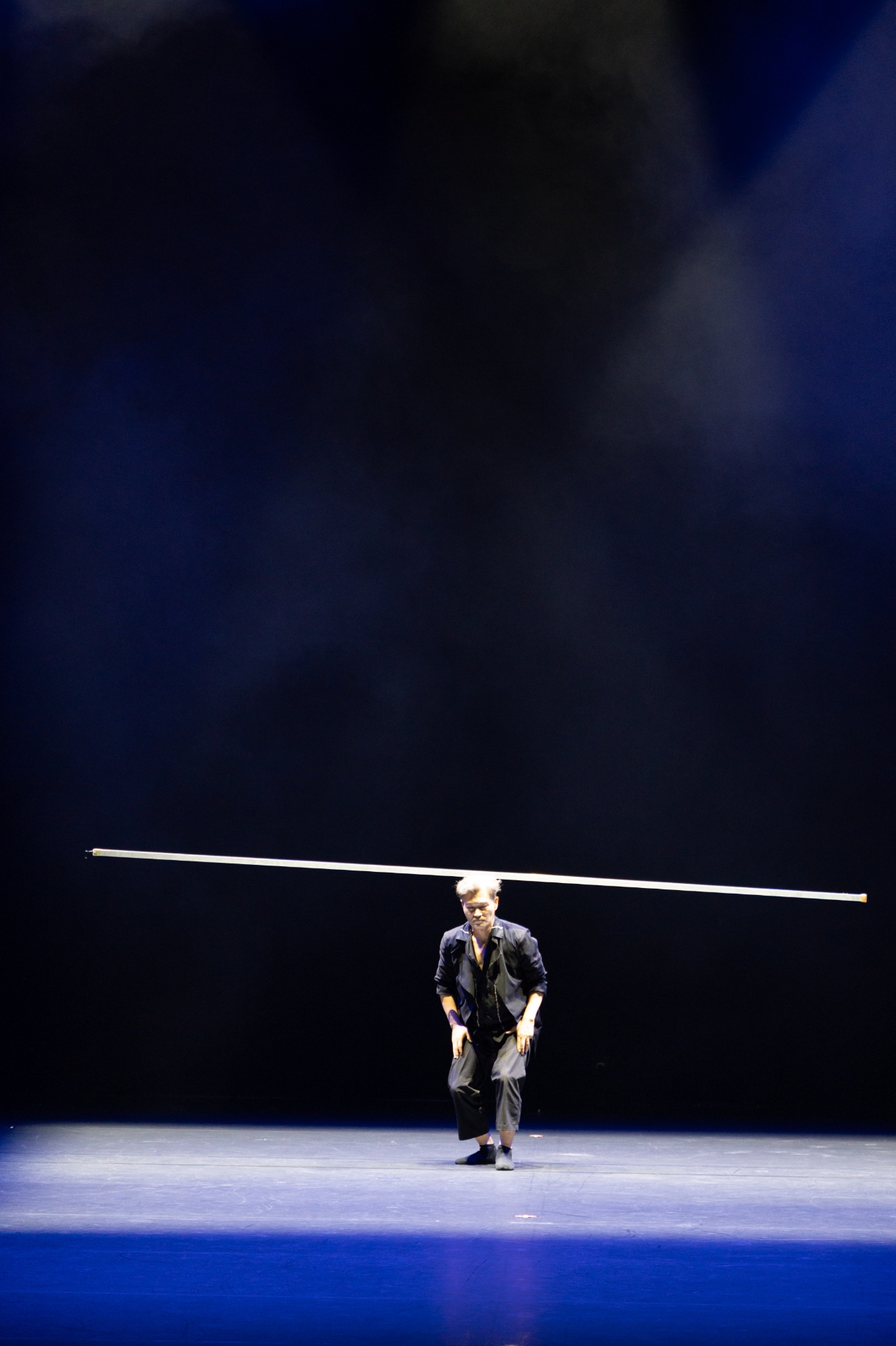

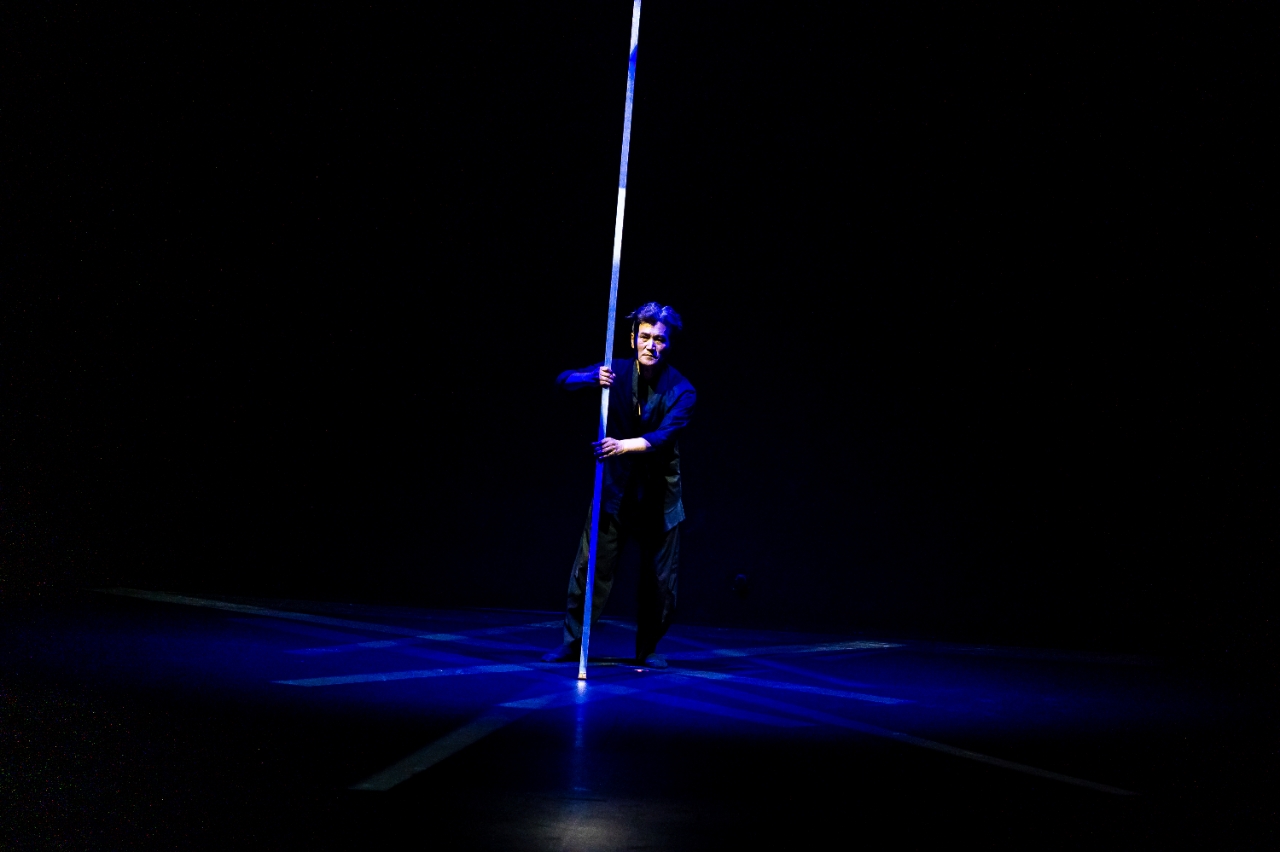

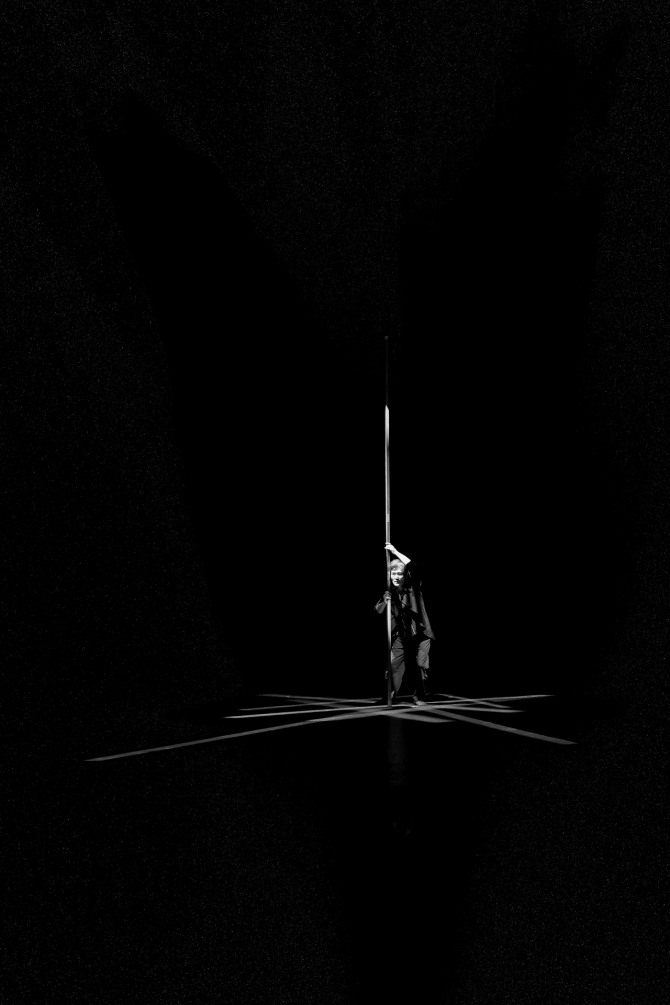

주제성을 강화하는 장치들이 들어선다. 검정 무대 배경과 바닥, 은색 봉이 두드러진다. 김용철 독무 구성의 춤에서 봉은 또 다른 출연자로 기능한다. 음악선택에 있어서 한국음악만 선택하면 부진하거나 늘어질 수 있고 극 표현에 한계가 있기에, 동·서양 음악의 적절한 배합이 균형감을 이루어내었다. 김용철은 중국, 일본 등 아시아권에서 1990년대에 무용수로 시작하여 1998년 이래 본격 안무 활동을 해왔다. 30여 연간 아시아를 중심으로 해외를 돌아다니며 장년에 독창적 창작 방식으로 존재감을 부각한다. 그는 국적, 시대, 장르를 떠나 개념적 춤의 경계를 허물고 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

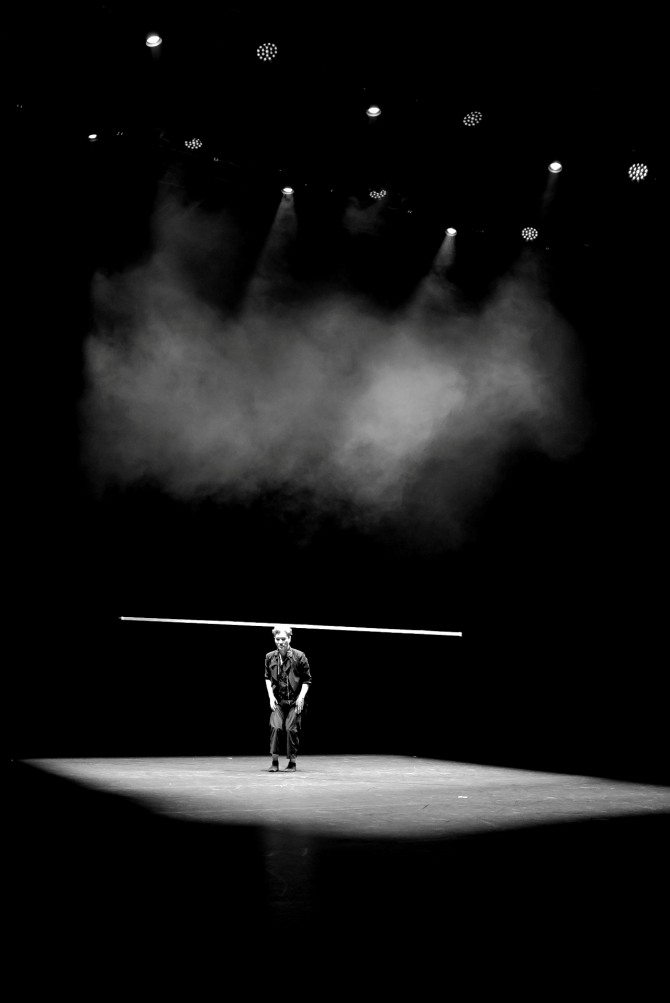

이미지 확대보기'흔들리지 않게'의 움직임은 1장에서 무대언어의 절제와 응축미를 보인다. 봉을 임은 봇짐을 이고, 피난길을 떠나는 형상에서 착안한 동작이다. 이 형상은 멀리 있는 구름이 움직이는 듯, 움직이지 않는 듯 미묘함을 소지한다. 일본 부토 무용 스타일을 닮은 듯, 한국 전통춤의 절제미와 함축미 등이 적용된다. 연극 ‘고도를 기다리며’의 분위기가 스며든다. 음악성은 1장과 2장이 대비된다. 2장에서는 정가에 따른 움직임이 전개되고 고요함, 일엽편주, 떠 있는 낙엽, 뒹구는 먼지 등이 형상화된다. 이후 누군가 사내를 밀치는 운동성이 연결된다. 4박자의 운동성으로 점점 발전된다.

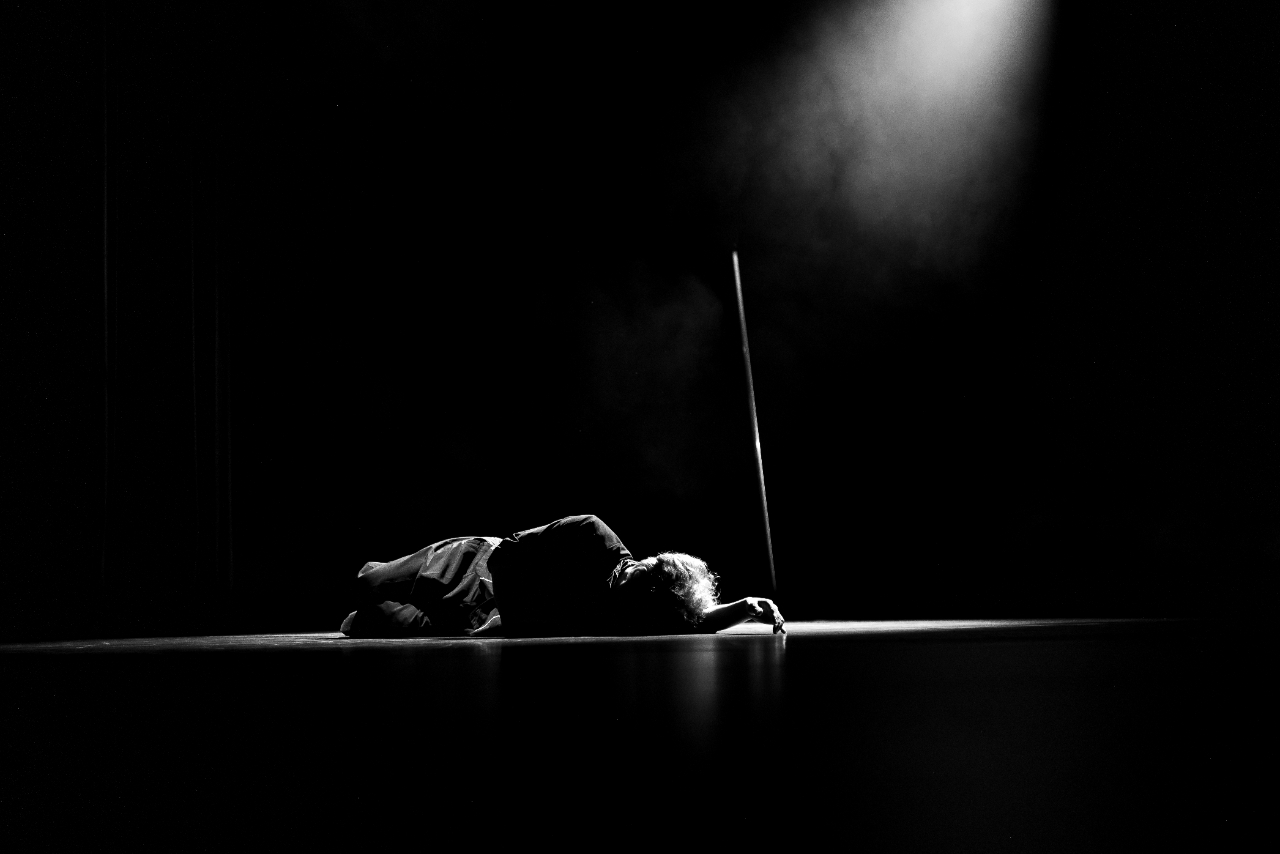

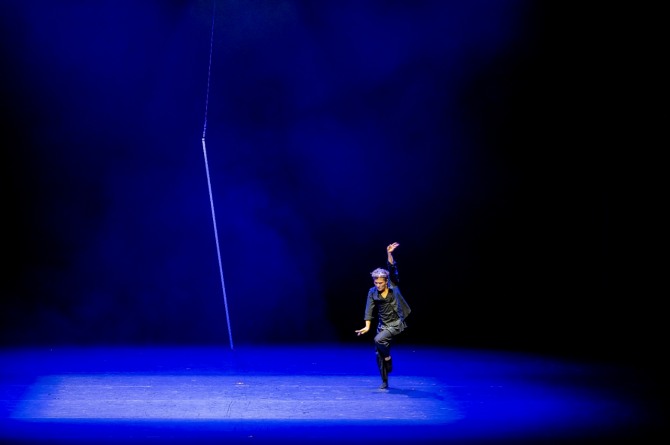

4박자 뒤 솔로에 Minecraft 의 Gold OST가 스며든다. 수직의 봉을 직관적으로 보고 움직임이 인다. 한국전통춤의 느리고 집약된 움직임이 현대적으로 재창출된다, 깊은 굴신과 손목 혹은 어깨와 단전의 힘찬 놀림으로 운동성이 극대화된다. 최종 끝 3박자 음악은 봉을 의식하면서 Tone room의 violin이 사용된다. 현대춤을 응용하여 표정 연기와 더불어 춤이 극대화된다. 춤 보다는 삶의 치열함이 두드러지고, 안주함을 벗어나 자신만의 주체성을 가진 연극성으로 조화를 이룬다. 최종 신은 춤꾼이 염원하며 영원히 갈 길이 봉과의 조화 혹은 부조화 사이임을 밝힌다.

나루아트센터 대공연장은 상·하수 길이가 12m이다. 공연에서는 그 길이의 1/3 정도 되는 길이 4m, 폭 3cm 봉이 사용된다. 봉의 은색은 회색 도시, 유리 도시를 상징하며, 조명에 반사된 빛은 차가운 이미지를 반영한다. 머리에 인 수평봉은 2장, 도입부에 수직으로 놓이면서 천장의 막대에 끈을 연결하면 봉은 수직이 되고 원구가 돈다. 작품 구성에서 1장(7분 40초)에 이어 10초 간의 무음과 2장(정가 사용 및 4/4박자, 4/3박자, 엔딩은 단순한 북소리 리듬 사용, 8분 30초)으로 전체 16분 20초 길이의 음악이 사용된다. 단순하게 보이는 음악이 치밀하게 포진되어 있다.

조명은 1장에서 봉만을 비추며 무게감을 주다가 상수에서 아침에 기상하면 유리 창가의 작은 햇살이거나 인생의 위태로운 길이 된다. 이후 봉을 머리에 이면서 봉의 조명이 길이가 늘어난다. 일어선 후 객석 방향으로 증폭한다. 4각 조명 아래서 갇힌 듯한 이미지가 형성된다. 2장에서 수직을 이룬 봉과 삶의 움직임이 공간 분할된다. 청색이나 보라 계열 이미지에 중심축 조명이 가야 하거나 부딪힘의 인생길을 제시한다. 끝 장면에서 3박자의 바이올린 음과 타악 배경의 수직 봉을 잡고 ‘인생고난’, ‘일엽편주’의 이미지로 여러 갈래의 길로 나뉜다. 우리는 이 길을 헤쳐 나가야 한다.

작품에서 음악은 깊은 내적 성찰에서 나온다. 자연계의 물리 현상(콩을 붉거나 가는 소리, 기차에서 들려오는 바람소리, 기계의 잡소리), 봉과 합일되는 배경음악의 빠롤라(Parola, 주문), 사내가 봉을 놓고 센터로 오면 피아노곡이 짧게 연주되면서 하윤주의 여창가곡 우조 평거 편곡 ‘The Road Walked in the Dream’(꿈에 다니는 길이)이 소리 된다. 이때 ‘본디 사람이 잠을 잔다는 게 이런 것이 아니겠는가? 하루에 해가 뜨고 또 그해가 지고 달이 뜨고 달이 지고’라는 나레이션이 들어선다. 이후 봉과 함께 Tone room의 violin 이후 단순 타악 리듬 뒤에 춤은 마무리된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기김용철을 자주 만난 것은 포이동 M 극장에서였고, 해외에서는 중국 광저우 ‘모던댄스페스티벌’에서였다. 20년 정도의 세월이 흘렀다. 김용철은 현대무용을 존중하고 발레를 사랑하면서 춤의 경계를 두지 않는 한국무용가이다. 동양철학과 스승의 춤을 숭상하면서 현대성을 담보한 춤은 늘 주변에 깊은 인상을 남겼다. 그의 출연작, 안무작을 구미, 천안, 부산 등지에서 보아왔다. 양반의 품격을 보여준 춤, '흔들리지 않게'는 주변의 들뜸을 가라앉히고, 자신의 현재를 둘러보고 미래를 기약하는 춤이 되었다. 독특한 상상력으로 빚은 춤은 기억에 남는 내공의 춤이 되었다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)