美 패권경쟁 적극 지원해 글로벌 전략파트너십 합의

이미지 확대보기

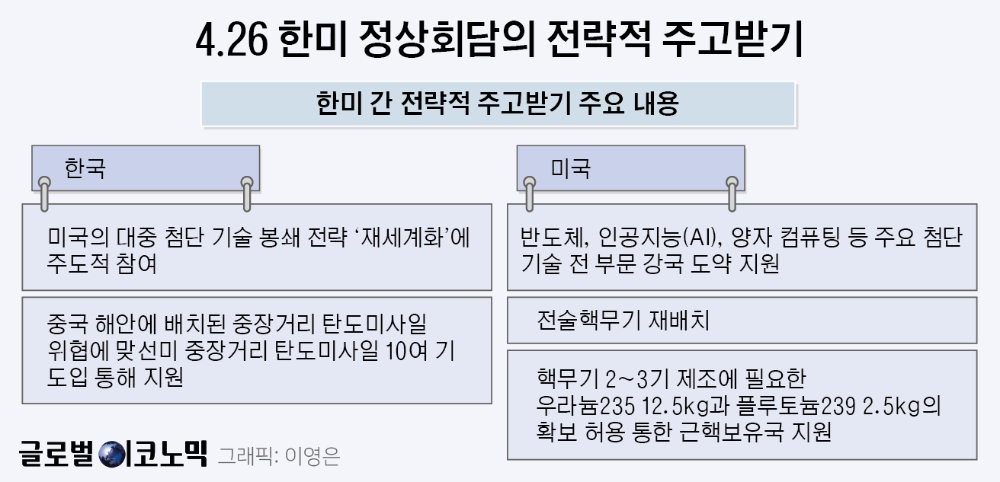

이미지 확대보기이번 회담이 최근 미·중 패권 경쟁이 본격화하면서 2차 냉전 체제가 확립되고 있는 상황에서 열린다는 점에서 윤석열 정부의 회담 목표는 양국 현안 중심의 논의를 넘어서 글로벌 전략 파트너십 합의로까지 높아져야 한다는 목소리가 크다. 미국의 대중 패권 경쟁을 적극적으로 지원함으로써 그 보답으로 유사시 자체 핵무장이 가능한 근핵보유국(近核保有國, near nuclear-armed country)의 지위를 확보하고 반도체 등 첨단 기술 강국으로 한 단계 더 도약하는 데 필요한 미국의 지원을 이끌어내는 데 회담 목표가 맞춰져야 한다는 것이다.

미국이 소련과의 1차 냉전을 승리로 이끌기 위해 추구했던 대전략은 당시가 교역의 자유화로 대표되는 세계화(globalization)가 이루어지지 않았던 때였던 만큼 첨단 기술과 전략 물자에 대한 소련의 접근만 차단하면 되는 ‘봉쇄(containment)’였다.

하지만 미·중 간 2차 냉전은 ‘재세계화(re-globalization) 냉전’이다. 미국이 2차 냉전의 승리를 위한 대전략으로서 1991년 소련의 해체로 1차 냉전이 종식된 후 이뤄져온 세계화 질서에서 첨단 기술 부문에서 중국만 들어내는 재세계화를 추구하고 있기 때문이다.

재세계화 냉전이 힘든 또 다른 이유는, 미국 현실주의자들이 앞으로 20년 이상 미국의 안보에 위협이 될 수 있다고 평가하는 권위주의 강국인 러시아가 중국 편을 들고 있어서다. 그래서 헨리 키신저 전 국무장관 등 미 현실주의자들이 러시아와 국경을 맞댄 우크라이나로의 북대서양조약기구(NATO·나토)의 동진(東進)으로 러시아를 자극하지 말 것을 촉구해온 것이다. 하지만 미국과 나토는 나토의 동진 전략을 고수했다. 그 결과 2021년 러시아의 크림반도 강제 병합에 이어 다음 해 러시아의 침공에 따른 우크라이나 전쟁이 발발해 계속되고 있다.

중국과 러시아는 올해 들어 미국이 재세계화를 본격 추진하자 신속하게 반미 연합 구축에 나섰다. 미국이 1월 13일 미·일 정상회담에서 일본의 재세계화와 대러 봉쇄 참여 약속을 받아낸 뒤 2월 28일 칩스법(반도체 지원과 과학 법)의 시행 방안을 공개하자 시진핑 중국 국가주석이 3월 24일 모스크바를 방문해 푸틴 대통령의 지원을 이끌어낸 것이다. 이로써 미국 대(對) 중·러 간 패권 경쟁은 마침내 2차 냉전 체제로 돌입했다.

2차 냉전의 참전국은 미·중·러 3강만이 아니다. 일본과 나토 국가들도 속속 참전하고 있다. 미국은 중·러 반미 연합이 구축되자마자 재세계화와 이중 봉쇄에 참여하기로 한 일본을 곧바로 대러 봉쇄에 투입했다. 시진핑의 3·24 모스크바 방문 일정이 확정되자 기시다 후미오 일본 총리로 하여금 그 전날 우크라이나 수도 키이우를 찾아 젤렌스키 대통령을 만나게 한 것이다.

2차 냉전을 승리로 이끌기 위한 미국의 지전략(geostrategy)은 이처럼 중·러에 대한 ‘이중 봉쇄(dual containment)’와 이들 두 권위주의 강국에 대한 나토와 일본의 ‘교차 관여(cross engagement)’로 대표된다.

근핵보유국 지위 확보 우선

문제는 2차 냉전의 이 같은 지전략 구도에서 한국의 역할이 보이지 않는다는 것이다. 이번 회담에서 한·미 양국 간 현안 논의를 넘어서 미국의 지전략이 승리하는 데 기여하는 글로벌 전략 파트너십 합의가 이루어져야 한다는 목소리가 정부 안팎에서 큰 것은 이 때문이다.

그렇다면 이번 회담이 1주일 앞으로 다가온 현재 윤석열 정부와 바이든 행정부의 실제 회담 목표를 살펴볼 필요가 있다.

먼저 가장 중요한 것은 윤석열 정부가 한국이 2차 냉전 체제의 확립 과정에서 안보와 경제 부문에서 생존을 넘어 2050년 목표로 G3, 즉 글로벌 3대 강국으로의 도약을 위해 한·미 동맹을 글로벌 전략 동맹으로 발전시킬 수 있는 의제와 전략이 무엇이냐는 것이다.

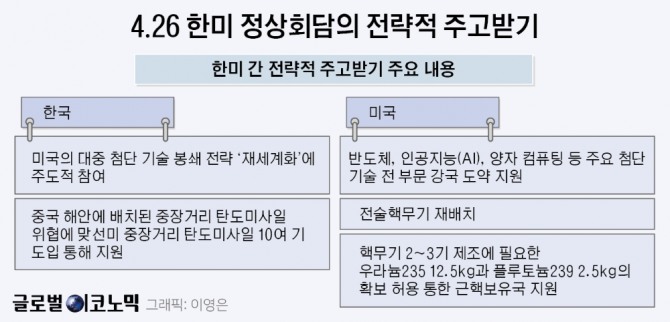

그것은 미국의 재세계화에 적극 참여함과 동시에 중국의 역내 군사 패권 추구를 저지하기 위한 미국의 대응 노력을 지원함으로써 첨단 기술 전 부문의 강국 부상과 근핵보유국의 지위 확보를 실현하는 것으로 모인다. 중국의 패권 도전과 러시아와의 반미 연합으로 인한 세계 질서의 비자유주의화 위기를 극복할 수 있게끔 재세계화에 적극 참여함과 동시에 미국의 중장거리 탄도미사일 10여 기를 도입함으로써 중국이 미국의 접근을 막기 위해 본토 해안에 배치한 중장거리 탄도미사일 위협에 대한 미국의 억제 노력을 지원함으로써 그 대가로 북핵(北核)과 중핵(中核)의 이중 핵 위협에 맞서 핵무기 2~3기를 만들 수 있는 최소 핵물질인 아임계질량으로서 우라늄235 12.5㎏과 플루토늄239 2.5㎏을 확보하는 것을 미국으로부터 허용받아 근핵보유국으로 올라서는 것이다.

경제와 안보 부문별로 그래야만 하는 논리는 무엇인가. 경제 부문의 경우 미국이 재세계화를 통해 중국의 첨단 기술 패권을 저지함으로써 글로벌 패권을 유지하는 데 성공하면 반도체 등 첨단 기술 부문의 현재 판도가 재편될 수밖에 없는 만큼 주요 첨단 기술의 수준을 더 높이기 위해서는 재세계화에 참여해야 한다는 것이다. 안보 부문의 논리도 같다. 재세계화 참여를 통해 중국의 첨단 기술 패권 확보를 저지함과 동시에 중국이 역내 해상에서 군사적 우위를 차지하기 위해 본토 해안에 배치한 중장거리 탄도미사일이 미국에 가하는 위협을 저지하는 것을 도와 중국이 대만을 병합하지 못하게 만들 정도의 전략 동맹국이 될 때 비로소 아임계질량의 핵물질 확보를 통해 근핵보유국의 꿈을 이룰 가능성이 큰 것이다.

그렇다면 재세계화와 이중 봉쇄로 중국과 2차 냉전을 벌이고 있는 바이든 행정부가 이번 한·미 정상회담을 통해 추구하고 있는 의제는 무엇인가?

이를 알기 위해서는 최근 발생한 용산 대통령실에 대한 미국의 도·감청 사건이 갖는 의미를 들여다봐야 한다. 가장 중요한 의미는 이번 사건으로 미국이 주요 동맹 중 재세계화를 통한 대중 첨단 기술 봉쇄와 중국의 역내 군사적 위협에 대한 견제에 한국이 소극적이라고 판단하고 대통령실에 대한 도·감청을 해왔다는 것이 확인됐다는 데 있다. 그다음으로 중요한 것은 이 같은 도·감청 기밀 자료가 미국 주방위군 일병 잭 테세이라에 의해 유출된 뒤 전직 미 해군 중사로서 친러 성향의 텔레그램 계정 관리자 가운데 한 명으로 지목된 새러 빌스에 의해 확산됐다는 사실로서 이는 이번 사건에 이번 정상회담을 계기로 한국이 일본처럼 재세계화와 이중 봉쇄에 참여하는 것을 저지하겠다는 러시아와 중국의 의도가 개입됐을 수 있다는 것을 의미한다.

문제는 바이든 행정부가 원하는 재세계화에 대한 참여와 대중 군사적 견제 지원을 윤석열 정부가 적극적으로 수용하고 그 대가로 미국으로부터 주요 첨단 기술 지원과 근핵보유국 지위를 확보한다는 목표를 회담 의제로 추진하고 있느냐는 것이다.

회담 1주일을 앞둔 지금 윤석열 정부가 바이든 행정부와 이 같은 전략적 주고받기를 하는 것을 회담 의제로 삼고 교섭하고 있다는 징후는 포착되지 않고 있다. 현재까지 파악되고 있는 안보와 경제 두 부문의 최대 의제는 각각 북핵 위협에 맞서 ‘한·미 핵동맹(nuclear alliance)’을 구축하는 것과 칩스법의 시행 방안으로 인해 한국 반도체 기업들이 대미 투자 시 입게 되는 어려움과 중국 공장들에서 생산하는 반도체의 기술 수준을 높이지 못하게 되고 시설과 장비 개선도 힘들게 된 상황을 해소하는 데 맞춰져 있는 것으로 보인다.

윤석열 정부가 추진하고 있는 또 다른 의제는 한·미·일 정보 협력 강화다. 이는 3월 16일 한·일 정상회담 이후 윤 정부를 괴롭혀온 친일 외교 시비를 극복하기 위한 것으로 평가받는다. 강제징용 피해자들에 대한 보상을 한국 정부가 한다는 ‘제3자 변제’ 방안에 대한 윤 대통령의 결단에 상응하는 기시다 총리의 ‘성의 표시’가 없었던 탓에 발생한 친일 외교 논란을 한·미·일 정보 협력 체제 구축으로 해소하겠다는 것이다.

"재세계화·이중봉쇄 참여로 전략 파트너 추진해야"

칩스법으로 대표되는 재세계화에 따른 대미 투자의 어려움이나 중국 공장들에서 생산하는 반도체의 기술 수준 하향과 생산 시설과 장비의 개선 제한 등의 어려움을 극복하는 방법은 한 가지밖에 없다. 그것은 한국이 재세계화에 적극적으로 참여하는 것에 합의할 때 미국이 비로소 한국 반도체 기업들이 중국 시장에서 피해를 최소화하면서 철수하기 전까지 중국 공장들을 정상 가동해 중국 시장에서 그럭저럭 버텨내는 것을 도와줄 수 있다는 것이다.

당장 철수는 어렵지만 재세계화 냉전이 본격화한 이상 한국이 중국의 반도체 시장을 잃지 않겠다고 발버둥 치는 것은 비현실적이다. 미국이 재세계화를 본격화하면서 각 첨단 기술별로 구축하게 될 소자 연합(少者聯合, mini-lateral coalition)은 1차 냉전 때 대소 수출통제기구였던 코콤(CoCom) 역할을 하게 될 것이기 때문이다.

윤석열 정부가 이번 회담에서 당장 급한 것에 매달려 무늬만 핵동맹의 구축과 칩스법에 따른 한국 반도체 기업들의 어려움 해소에만 집중하게 될 경우 한국의 안보와 경제 운명을 좌우하게 될 큰 자산을 잃게 될 우려가 크다. 재세계화를 통한 대중 첨단 기술 봉쇄와 중국의 역내 군사 위협에 맞선 미국의 견제를 적극적으로 돕는 것에 합의함으로써 미국의 글로벌 전략 파트너가 되는 것을 이번 회담의 목표로 추진하지 않는다면, 10~20년 후 도래할 2차 탈냉전 시대에 미국의 지원을 받아 더 높은 기술 강국으로 도약하기 어렵게 될 뿐만 아니라 근핵보유국 지위를 거쳐 자체 핵무장에 도달하기가 어려울 가능성이 큰 것이다.

미국의 도·감청 사건이 터지게 된 배경이 무엇이든 간에 이 사건은 전술핵 재배치를 이끌어 내거나 근핵보유국 지위에 필요한 최소 핵물질을 확보하는 데 큰 지렛대가 된다. 윤 정부가 이 사건을 대미 지렛대로 활용하지 않고 마냥 양해만 해준 데 대한 국민의 시선이 곱지만은 않다. 하지만 이제라도 윤 정부가 재세계화와 이중 봉쇄 참여 약속을 통한 글로벌 전략 파트너십을 구축하면서 근핵보유국 지위나 전술핵 재배치를 이끌어 내는 것을 회담 목표로 삼고 이 사건을 활용한다면 이번 회담은 성공할 것이다.

이교관 CNBC KOREA 대기자

![[뉴욕증시] 다우·S&P500 상승, 나스닥 하락](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026021402091400529be84d87674118221120199.jpg)