중국 의존 탈피 '관세 무기' 꺼냈다, 28개 자본재·25개 핵심 광물 관세 전면 철폐

'메이크 인 인디아' 총력전, 글로벌 배터리 패권 경쟁 가세

'메이크 인 인디아' 총력전, 글로벌 배터리 패권 경쟁 가세

이미지 확대보기

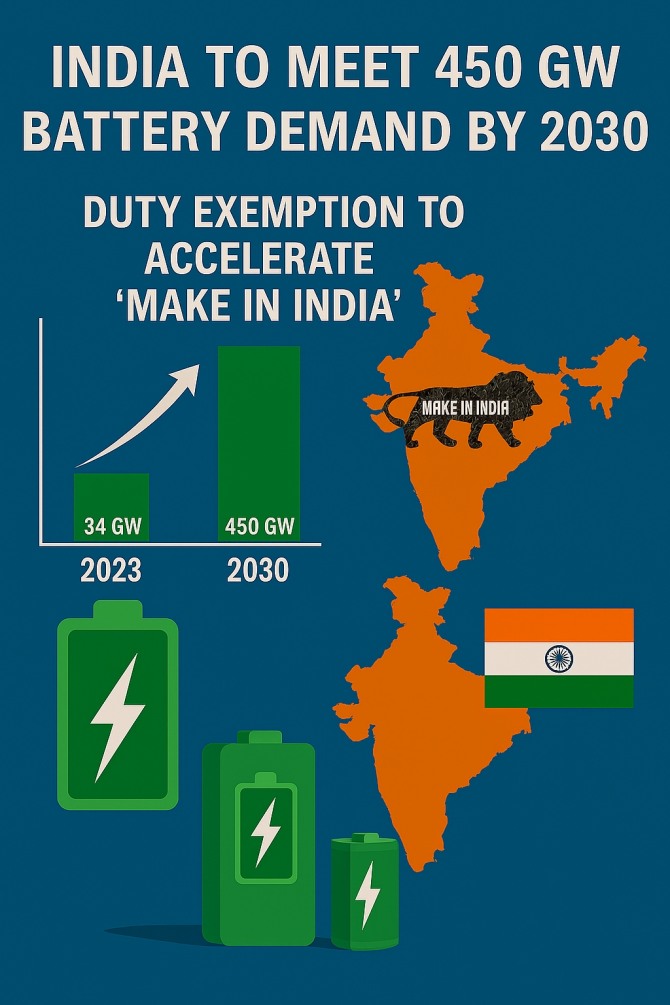

이미지 확대보기힌두스탄 타임즈는 지난 5일(현지시각) 인도의 배터리 저장 수요가 2023년 34GW(기가와트)에서 2030년 450GW로 13배 이상 늘어날 것으로 예상된다며, 인도 정부가 자립형 배터리 생태계 구축에 총력을 기울이고 있다고 보도했다.

인도 정부는 2025년 연합 예산안을 통해 모바일 배터리 제조에 쓰이는 28개 자본재에 대한 기본관세(BCD)를 없앴다고 이 매체는 전했다. 이는 지난해 7월 예산 이후 25개 핵심 광물에 대한 기본관세를 없앤 데 이은 후속 조치다. 새로운 예산안은 코발트 분말, 리튬이온배터리(LiB) 스크랩, 납, 아연 등 12개 핵심 광물에 대한 추가 면제를 통해 경쟁력 있는 가격으로 원료 조달을 강화하고 국내 배터리 생산을 늘리며 수입 의존도를 줄이는 것을 목표로 한다고 보도했다.

◇ '메이크 인 인디아'로 중국 의존 탈피 추진

원자재 공급망 확보를 위해 인도는 리튬 매장량이 가장 많은 호주 및 칠레와 파트너십을 맺고 있다고 이 매체는 보도했다. 인도와 호주는 이미 연방과학산업연구기구(CSIRO)와 인도 파트너 간의 공동 사업에 4320만 달러를 투입해 핵심 광물 연구 및 기술 개발 분야의 협력을 늘리고 있다. 인도와 칠레는 광물과 에너지를 포함한 양국 무역을 늘리기 위해 2005년 기본 협정과 특혜 무역 협정을 맺은 오랜 무역 관계를 이어가고 있다고 전했다.

그러나 국내 제조업을 활성화하는 노력에도 원자재 공급망 확보는 여전히 시급하다고 이 매체는 지적했다. 인도는 수입 의존도를 줄이기 위해 정제 및 가공에도 투자해야 하며, 이러한 노력은 국내 생산을 빠르게 늘리고 재활용 역량을 강화하며 연구개발 투자를 늘리는 데 약 5~6년이 걸린다고 전했다.

◇ 연구개발 투자 부족이 최대 걸림돌

인도의 리튬이온배터리 성장의 주요 장애물은 낮은 연구개발 투자라고 힌두스탄 타임즈는 지적했다. 인도의 부문별 연구개발 총지출(GERD)은 국내총생산(GDP)의 0.64%에 불과해 중국(2.4%)과 미국(3.4%)보다 현저히 낮다고 밝혔다. 전반의 연구개발 총지출이 낮아 배터리 연구개발 투자가 제한돼 혁신을 방해하고 있다고 봤다.

글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 전자 및 정보기술부는 푸네의 전자재료기술센터에 충전식 배터리 기술에 대한 우수 센터를 세우는 사업을 시작했다고 보도했다. 이 센터는 리튬이온과 나트륨이온, 고체 상태 리튬이온, 플렉시블 배터리 등 다양한 충전식 배터리의 음극 및 양극 재료를 포함한 고급 화학 셀의 재료, 기계, 공정에 대한 중소기업의 연구개발 요구를 지원한다고 전했다.

인도는 취약한 핵심 광물 공급망 의존도를 줄이기 위해 나트륨이온, 나트륨-황, 금속-공기, 산화 환원 흐름, 리튬-금속 같은 대체 화학 물질을 찾아야 한다고 힌두스탄 타임즈는 전했다.

재활용 분야에서도 과제가 산적해 있다. 현재 전 세계 니켈, 코발트, 리튬의 재활용률은 각각 60%, 32%, 0.5%에 불과하다고 보도했다. 이는 수명이 다한 배터리를 수거하는 역물류의 어려움과 제한된 물량으로 수익성 있는 재활용 기술의 부족 때문이라고 밝혔다.

2022년 배터리 폐기물 관리 규칙(BWMR)에 따라 국내 재활용 재료 사용에 대한 강조는 도전이지만 인도의 중요 재료 자급자족을 높일 수 있는 기회를 준다고 힌두스탄 타임즈는 내다봤다. 한국은 리튬이온배터리 생산을 시작한 후 재활용 소재 가이드라인을 세우는 데 20년이 넘게 걸렸지만, 인도는 상용 제조 후 3년 이내에 이러한 규제를 도입하는 것을 목표로 하고 있어 보다 실용적인 일정의 필요성이 부각되고 있다고 전했다.

인도의 재활용 인프라는 뒤떨어져 있으며, 대부분의 수명이 다한 리튬이온배터리는 비공식 부문에서 제대로 처리되지 않아 막대한 자재 손실이 일어나고 있다고 이 매체는 지적했다.

힌두스탄 타임즈는 인도가 청정 에너지, 디지털 성장, 산업 확장에 필수인 리튬이온배터리 제조의 자급자족을 향한 여정에서 중요한 시점에 있다고 내다봤다. 생산연계인센티브, 관세 인하, 국가 중요 광물 미션 등의 계획이 정책 추진력을 제공하지만, 탄력적인 배터리 생태계를 구축하려면 생산 확대, 안전한 공급망, 강력한 연구개발이 필요하다고 전했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[초점] '쇼핑 강요' 제로동 투어 퇴출… 베트남, 관광 체질 개선...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025070709490209099fbbec65dfb1161228193.jpg)