“대학 졸업생 실업률, 전체 평균보다 50% 높아…허술한 실업보험 제도가 더 큰 위험”

“대학 졸업생 실업률, 전체 평균보다 50% 높아…허술한 실업보험 제도가 더 큰 위험”

“대학 졸업생 실업률, 전체 평균보다 50% 높아…허술한 실업보험 제도가 더 큰 위험”

이미지 확대보기

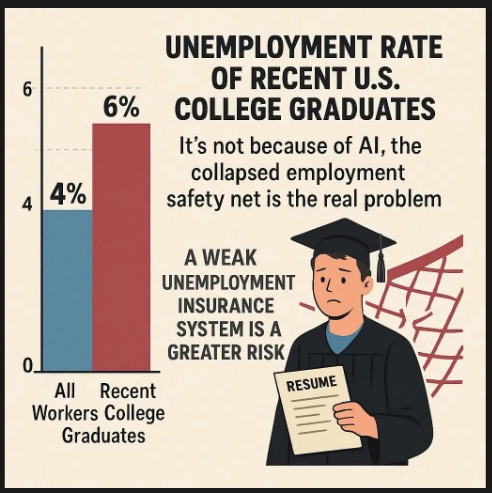

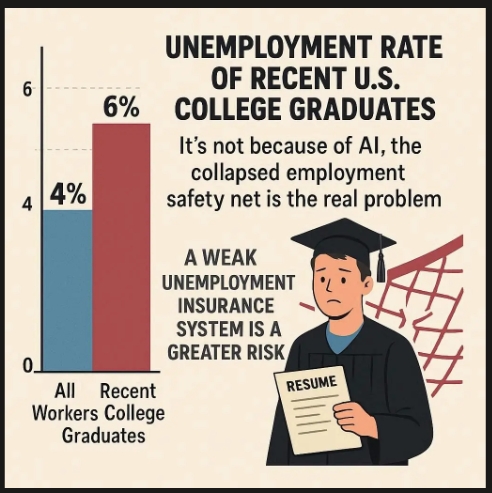

이미지 확대보기배런스(Barron’s)는 지난 21일(현지시각) 싱크탱크 니스카넨센터(Niskanen Center) 고용정책 분석가 윌 라더만(Will Raderman)의 기고를 인용해 “대학 졸업생(22~27세) 실업률이 약 6%로, 전체 실업률(4%)보다 약 1.5배 높다”며 “AI가 지금 당장 청년 일자리를 빼앗고 있다는 증거는 없지만, 미국 실업보험 제도가 큰 충격에 대비할 수 없다는 사실이 더 심각한 문제”라고 전했다.

◇ AI 탓이라는 주장은 근거 부족

라더만 분석가에 따르면, 미국의 청년 실업률은 이미 2010년대부터 높아지는 흐름을 보였다. 즉, 지금 나타나는 현상은 생성형 AI의 등장 이전부터 이어져 온 구조적 문제라는 것이다.

배런스는 이를 두고 “단순히 AI 도입과 졸업생 고용 악화를 직접 연결할 증거는 없다”는 평가가 연구자들 사이에서 우세하다고 보도했다.

◇ 더 큰 위협은 ‘망가진 실업보험’

라더만 분석가는 “문제는 AI가 앞으로 언제 충격을 줄지보다, 미국 고용안전망이 그 충격에 대응할 준비가 안 돼 있다는 점”이라고 강조했다.

일부 전망에서는 만약 AI가 대량 해고를 초래할 경우, 미국 실업률이 20%까지 치솟을 수 있다고 내다봤다. 더욱 현실적인 추산이라 하더라도 향후 10년 동안 수백만 명이 일자리를 잃을 수 있다는 분석이다.

◇ 줄어든 예산과 느린 행정

문제의 뿌리에는 줄어든 예산과 뒤늦은 행정 절차가 있다. 미국 주 실업보험 기관은 운영비 대부분을 연방정부 지원에 의존한다. 그러나 2000년대 이후 물가 상승을 반영하면 지원금은 3분의 1 줄었다. 게다가 해마다 큰 폭으로 바뀌어 인력 보강이나 전산 시스템 고도화에 투자하기 어렵다.

라더만 분석가는 “실업보험 운영비 중 매년 수억 달러가 규정에 따라 다른 계정으로 이동해, 정작 실제 행정 운영에는 쓸 수 없는 경우가 많다”고 설명했다. 코로나19가 발생하기 전 4년 동안만도 약 50억 달러(약 6조 9000억 원)가 긴급 계정으로 빠져나가 주(州)기관은 위기 초입부터 대응력이 떨어졌다.

행정 절차상의 문제점도 크다. 지금은 실업급여 신청자가 먼저 청구를 내면, 주 고용기관이 사후에 고용주에게 확인을 요청한다. 이 때문에 고용주의 회신이 늦거나 없으면 지급이 지체되거나 잘못 지급된다. 미국 노동부 조사에 따르면, 전체 초과 지급의 4분의 3은 이 같은 행정 허점에서 비롯됐다. 연구 결과에서는 퇴직 순간에 고용 정보(이유·날짜)를 함께 수집하면 오류율을 20% 줄일 수 있고 지급도 빨라진다고 지적했다.

◇ "AI보다 더 큰 약점은 낡은 안전망"

라더만 분석가는 “앞으로 AI가 실제로 대규모 일자리 변화를 불러올 경우, 지금의 미국 실업보험 체제로는 수백만 명의 노동자가 위험에 빠질 수 있다”며 “신규 졸업생들의 높은 실업은 오래된 구조 때문이며, 지금 가장 큰 문제는 허술한 고용안전망”이라고 결론지었다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com