EU 산업동맹, 2030년대 상용화 목표 ‘10대 행동계획’ 본격 가동

단순 발전 넘어 산업용 열원 확대… “미국 등 경쟁국 추격 발판”

단순 발전 넘어 산업용 열원 확대… “미국 등 경쟁국 추격 발판”

이미지 확대보기

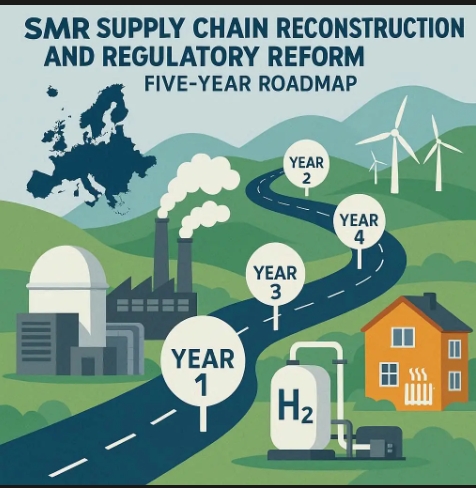

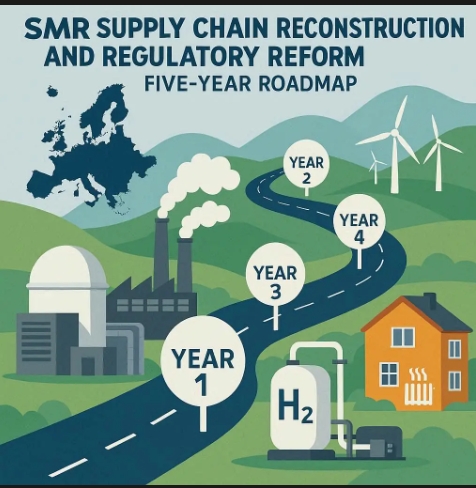

이미지 확대보기보도에 따르면 유럽연합 집행위원회(EC)가 2030년대 초반까지 유럽 내 SMR 배치를 촉진하기 위해 지난해 출범시킨 민관 협력 기구 ‘유럽 SMR 산업동맹(European SMR Alliance)’은 이날 SMR 기술 발전과 배치를 가속하기 위한 ‘전략적 행동 계획(Strategic Action Plan)’을 발표했다.

이번 로드맵은 화석연료 의존도를 낮추고 에너지 자립을 달성하기 위해 2030년대 초반까지 유럽 내 SMR 가동을 목표로 설정했다. 동맹은 이를 달성하기 위해 앞으로 5년 동안 추진할 10가지 핵심 과제를 제시하며 사실상 ‘SMR 올인’ 전략을 공식화했다.

전력 생산 넘어 수소·난방으로 시장 확대

동맹이 이번 로드맵에서 가장 역점을 둔 부분은 SMR의 활용처 다변화다. 기존 대형 원전이 전력 생산에 집중했다면, SMR은 난방, 수소 생산, 산업 공정용 열 공급 등 다양한 분야로 시장 수요를 넓혀야 한다는 것이다.

SMR은 공장에서 모듈 단위로 제작해 현장에서 조립하는 방식으로 건설 비용이 저렴하고 설치가 용이하다는 장점이 있다. 동맹 측은 이러한 SMR의 특성을 활용해 전력망이 닿지 않는 산업 현장이나 지역 난방 시스템에 저탄소 에너지를 공급하는 방안을 구체화했다.

유럽 SMR 산업동맹은 성명을 통해 “이번 전략 행동계획은 앞으로 5년간 동맹의 노력을 이끌 야심 찬 이정표”라며 “단순한 기술 개발을 넘어 실제 시장에서 SMR이 경쟁력을 가질 수 있도록 수요를 창출하는 데 주력하겠다”고 밝혔다.

규제 빗장 풀고 무너진 공급망 복원

로드맵은 SMR 생태계 조성을 위한 구체적인 실행 방안으로 ▲공급망 재활성화 ▲연구개발(R&D) 및 전문 인력 양성 ▲규제 프레임워크 단순화를 꼽았다.

특히 금융 투자의 걸림돌로 작용해 온 복잡한 인허가 절차와 규제를 대폭 완화해 자금 유입을 촉진한다는 계획이다. 동맹은 유럽 내 원전 부품 공급망이 지난 수십 년간 약화했다고 진단하고, 이를 되살리기 위한 산업계 전반의 협력을 촉구했다.

안전성·대중 수용성 확보가 관건

이번 로드맵은 SMR 확산의 최대 난제로 꼽히는 안전성 문제와 대중의 수용성 확보 방안도 비중 있게 다뤘다. 과거 원전에 대한 부정적 인식을 해소하지 못하면 기술이 완성되더라도 실제 배치로 이어지기 어렵다는 판단에서다. 동맹은 투명한 정보 공개와 지역 사회와의 소통을 통해 SMR이 안전하고 지속 가능한 에너지원이라는 점을 입증해 나갈 방침이다.

세계 원전시장의 경쟁도 한층 치열해지는 양상이다. 미국은 최근 아마존이 신규 원전 시설 투자를 결정하고 인디애나주를 SMR 에너지 파크 후보지로 선정하는 등 빅테크 기업을 중심으로 시장을 확대하고 있다. 유럽 내부에서도 체코가 190억 달러(약 27조 9600억 원) 규모의 두코바니 원전 확장 계획을 내놓았고, 폴란드는 유럽 최초의 SMR 건설을 추진 중이다.

에너지 업계에서는 유럽이 이번 로드맵 발표를 계기로 미국 등 경쟁국과의 기술 격차를 좁히고 글로벌 SMR 시장의 주도권 경쟁에 본격적으로 뛰어든 것으로 보고 있다. 동맹은 앞으로 시장 상황에 맞춰 로드맵을 지속해서 점검하고 보완해 나갈 계획이다.

韓 ‘i-SMR’ 제조 능력 우위… 설계 승인·수출 연합 구축 서둘러야

유럽이 SMR 독자 생태계 구축에 속도를 내면서, 한국형 소형모듈원전(i-SMR)의 수출 전략에도 정교한 셈법이 요구된다. 한국은 두산에너빌리티 등 주요 기업을 중심으로 원전 주기기 제조 능력(Foundry) 면에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유했다는 평가를 받는다. 실제 미국 뉴스케일파워 등 선두 기업들도 시제품 제작을 한국 기업에 의존하는 실정이다.

그러나 원천 설계 기술과 인허가 속도에서는 과제가 남았다. 정부와 한수원을 중심으로 개발 중인 혁신형 SMR(i-SMR)은 오는 2025년 말 표준설계인가 획득을 목표로 하고 있지만, 미국과 유럽이 이미 규제 완화와 실증 단지 선정에 나선 것과 비교하면 갈 길이 바쁘다.

전문가들은 한국이 제조 경쟁력을 앞세워 유럽 SMR 동맹과 협력의 틈새를 파고드는 한편, 독자 모델의 상용화 시기를 앞당겨야 한다고 지적한다. SMR 시장은 단순히 기술력이 좋은 것만으로는 부족하며, 누가 먼저 시장에 진입해 표준을 장악하느냐가 관건이므로, 한국은 제조 능력을 지렛대 삼아 해외 선두 기업과 전략적 제휴를 맺는 동시에, 국내 인허가 절차를 획기적으로 단축해 ‘트랙 레코드(운영 실적)’를 확보해야 한다.

유럽의 이번 로드맵이 ‘공급망 재건’을 명시한 만큼, 한국 기업들이 유럽 현지 공급망에 얼마나 빠르게 편입될 수 있느냐가 향후 K-원전 수출의 승패를 가를 분수령이 될 전망이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] 다우 하락, 나스닥·S&P500 상승](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026012406294005000c35228d2f5175193150103.jpg)