딜로이트 "美, 돈으로 공장은 짓지만 '초밀착 생태계' 복제엔 수십년 걸려"

'비용'보다 '속도·신뢰'가 핵심…엔비디아도 못 떠나는 대만의 '메시(Mesh) 요새'

'비용'보다 '속도·신뢰'가 핵심…엔비디아도 못 떠나는 대만의 '메시(Mesh) 요새'

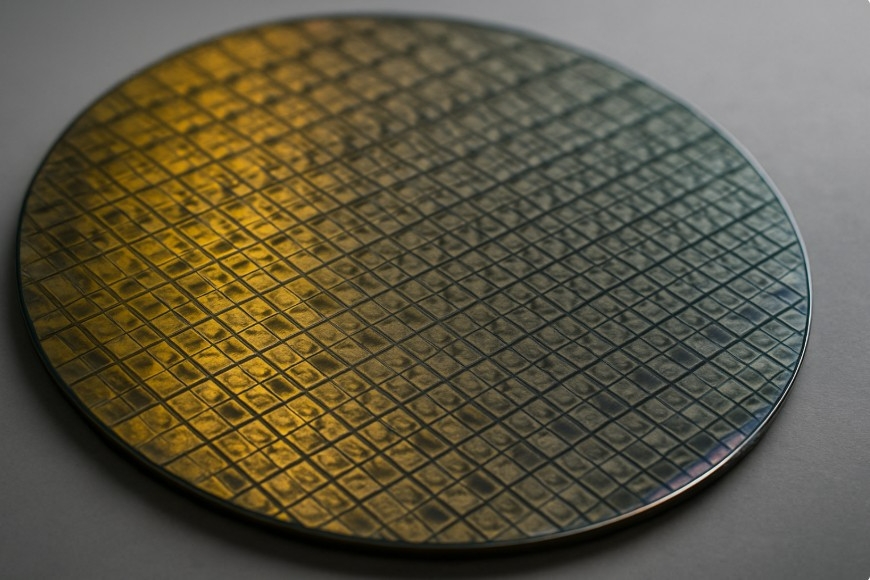

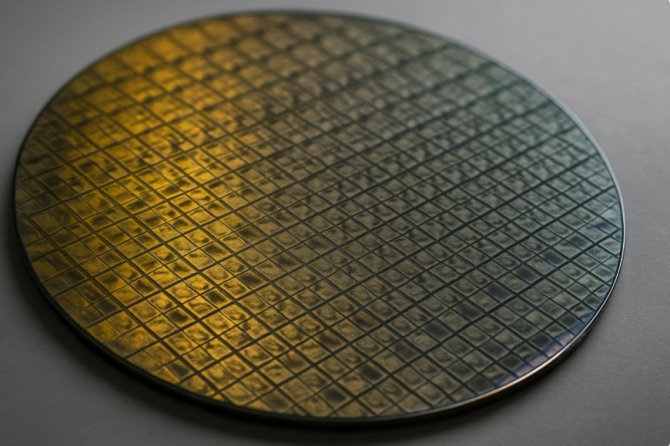

이미지 확대보기

이미지 확대보기지난달 30일(현지 시각) 디지타임스(DIGITIMES)에 따르면, 딜로이트 대만(Deloitte Taiwan)의 우자한(Chia-han Wu) 컨설팅 리더는 최근 불거진 대만 반도체 산업의 해외 이전 리스크에 대해 "공동화 우려는 현장을 모르는 일반 대중의 기우일 뿐"이라고 일축했다.

미국엔 없는 대만의 무기 '그물망' 공급망

대만 반도체 업계의 자신감은 '물리적 밀집도'에서 나온다. 대만은 북부 신주에서 남부 타이난까지, 고속철로 1~2시간 거리에 팹(Fab·제조공장), 설계(Fabless), 패키징, 테스트 기업이 촘촘한 그물망(Mesh)처럼 얽혀 있다.

우자한 리더는 이를 '대체 불가능한 수직계열화 클러스터'라고 정의했다. 미국 애리조나에 거대한 TSMC 공장을 짓는다 해도, 문제가 생겼을 때 오토바이를 타고 30분 안에 달려와 해결해 줄 수백 개의 소재·부품·장비 협력사는 미국에 없다. 대만에서는 공급망 기업들이 서로를 지탱하며 실시간으로 문제를 해결하지만, 미국은 이런 '생태계'를 구축하는 데만 수십 년이 걸린다는 분석이다. 이는 단순한 선형(Linear) 공급망을 넘어선, 위기에 강한 '메시형(Mesh) 요새'다.

게임의 법칙이 바뀌었다…'얼마나 싼가'보다 '얼마나 빠른가'

딜로이트는 글로벌 반도체 시장의 패러다임이 '비용 효율화(Cost)'에서 '신뢰와 속도(Trust & Speed)'로 완전히 바뀌었다고 지적했다. 과거에는 인건비가 싼 곳을 찾아 공장을 옮겼지만(무어의 법칙과 분업화), 지금은 지정학적 위기 속에서도 납기를 맞출 수 있는 '신뢰'가 최우선 가치가 됐다.

우자한 리더는 "글로벌 빅테크들은 더 이상 최저 비용만 따지지 않는다"며 "지정학적 리스크가 터져도 즉각 대응 가능한 파트너를 원한다"고 강조했다. 대만은 단순한 제조 기지를 넘어 세계에서 가장 민첩하고 신뢰할 수 있는 '반도체 허브'로 진화했기에, 비용이 비싸더라도 대체가 불가능하다는 논리다.

젠슨 황의 '미국행'은 정치적 쇼?…"대만은 여전히 본진"

물론 '트럼프 리스크'는 현실이다. 왕메이화(Wang Mei-hua) 전 대만 경제부장(장관)은 TSMC가 시총 세계 10위권에 든 위상을 자랑스러워하면서도, 미국의 견제가 심해질 것을 우려했다. 실제로 젠슨 황 엔비디아 CEO는 최근 실리콘밸리가 아닌 워싱턴 D.C.에서 행사를 열고 '메이드 인 아메리카'를 외쳤다.

엔비디아는 5000억 달러(약 730조 원) 규모의 투자 계획을 통해 TSMC 애리조나 공장(GPU), SK하이닉스 인디애나 공장(HBM), 그리고 대만 서버 업체들의 텍사스 공장(AI 서버)을 연결하는 미국 내 공급망을 구축하려 한다.

하지만 전문가들은 이를 '확장(Expansion)'이지 '이탈(Exit)'이 아니라고 분석한다. AI 하드웨어 수요가 폭발하는 상황에서 대만의 생산 능력만으로는 부족하기 때문에 미국을 '제2의 생산 기지'로 활용하는 것일 뿐, 핵심 R&D와 최첨단 공정의 '본진'은 여전히 대만이라는 것이다.

"미국은 '근육'을 키우고, 대만은 '두뇌'를 지킨다"

결국 대만 반도체 업계의 메시지는 명확하다. 미국 정부의 강요와 고객사(엔비디아)의 요청에 따라 미국에 공장을 지어주겠지만, 대만이 가진 '초밀착 협업 생태계'라는 영혼까지 내줄 수는 없다는 것이다.

우자한 리더는 "대만이 기술 진보를 멈추지 않는 한, 리더십은 유지될 것"이라고 단언했다. 이는 막대한 보조금을 앞세워 '반도체 굴기'를 꿈꾸는 미국과, 그 사이에서 생존을 고민하는 한국 반도체 산업에 시사하는 바가 크다. 돈으로 공장은 살 수 있어도, 수십 년간 축적된 '속도와 효율의 DNA'는 살 수 없다는 사실을 대만은 증명하고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com