이미지 확대보기

이미지 확대보기맥도날드 제철소를 살리기 위해 공장 관리자와 지역 사회 지도자들은 갖은 노력을 기울였지만 1980년 여름, 맥도날드 제철소는 영원히 폐쇄되었다. 1977년에 영스타운 시트 앤 튜브사의 캠벨 공장이 폐쇄되었고, 1979년에 다시 브라이어 힐 공장이 폐쇄되자 황폐화 된 마호닝 밸리는 그야말로 초상집 같았다.

여기에 맥도날드 제철소까지 폐쇄되자 번성했던 철강도시는 깊은 폐허의 늪으로 빠져 들었다. 영스타운 지역의 조용한 공장들, 그리고 이 지역의 4만~5만 명에 달하는 철강 노동자들이 실업 상태로 내몰린 것은 미국 전통적인 중공업의 쇠퇴를 상징한다.

맥도날드 제철소에 근무하던 일부 사람들은 공장의 재가동 기회를 엿보았다. 카네기의 친구였던 맥도날드 공장의 관리 책임자 데이비드 호크는 제철소의 14인치와 8인치 철근 및 형강 제조공장의 경쟁력을 인정하고 독립적으로 운영해도 충분히 수익을 창출할 수 있다는 사업 계획을 세웠다. 하지만 아쉽게도 공장가동은 정당화할 수 없었다. US스틸의 경영진들이 이 제안을 주저했기 때문이다.

폐허가 된 마호닝 지역은 연일 노조의 분쟁이 일었다. 결국 공장 전체가 폐쇄됐다. 호크는 자체 운영계획을 포기하지 않았다. 1980년, 그는 데이비드 토드와 다니엘 로스가 이끄는 영스타운 소재 벤처 캐피털 회사인 토렌트사의 대표를 찾아갔다. 맥도날드 공장의 일부를 살리기 위해 자금을 요청했다.

공장 재가동은 어려웠다. 업계에서 벌어지는 실업자들과의 충돌로 야기된 유혈 사태가 곳곳에서 목격됐다. 이 사태는 로스를 두렵게 했다. 밸리에서 가장 영향력 있는 가문의 자손인 토드는 로스를 설득했다. 로스는 호크가 말한 대로 모든 것이 잘 풀린다면 수익성 있는 벤처가 될 수 있다고 믿었다. 상당한 위험 감수는 로스의 몫이었다.

먼저, 투자자 그룹은 US스틸에 확신을 심어 주어야 했다. 공장을 인수할 경우 수익성 있게 운영할 수 있는 충분한 자본 조달이 가능하다는 인식을 심어 주어야 했다. 결국 토렌트는 영스타운 노스사이드에 있던 제조업체로 몇 년 전 파커 하나핀에 인수된 당시 커머셜 시어링의 지원을 확보했다. 다른 개인 투자자들도 뒤따랐다. 투자는 토렌트와 커머셜이 자금의 약 3분의 1, 지역 사업가와 투자자 그룹이 각각 나머지 3분의 1을 부담토록 했다.

자금 조달에서부터 US스틸과 거래 성사에 이르기까지 많은 시간이 흘렀다. 1980년 한 해를 보내야 했다. 투자에 참여한 모든 사람들은 고위험 상황이라는 것을 잘 알고 있었다. 1979년과 1980년의 피비린내 나는 철강 현장의 구조조정은 투자자들에게도 위험성을 가중시켰다. 많은 사람들은 일자리를 잃고 생계가 곤란한 지경에 이르러 점점 험악한 상황으로 치달았다.

투자자들은 셧다운으로 발생한 대규모 실직이 자신의 사업에도 영향을 미쳤기 때문에 가능한 한 많은 일자리를 지키는 데 주력했다. 1980년 연말까지 투자 그룹은 장비와 공장을 임대하고 나중에 매입할 수 있는 옵션으로 공장인수 및 임대 계약을 드디어 마무리 지었다.

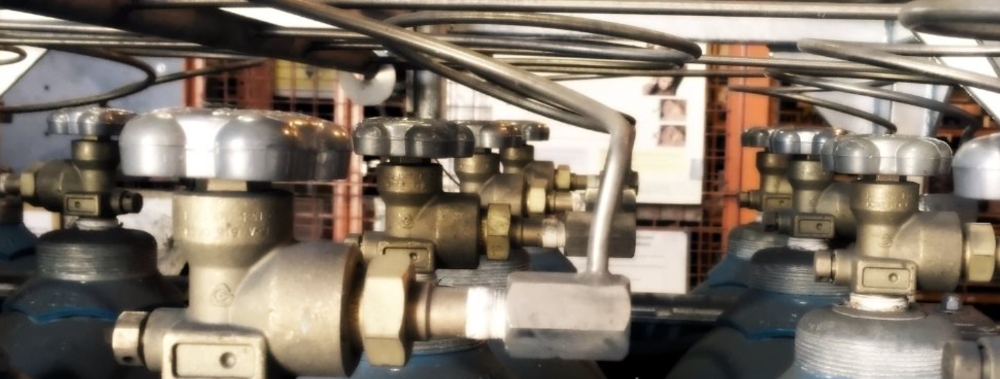

맥도날드 스틸은 1980년 9월 정식으로 설립됐다. 생산 활동은 1981년 12월 시작됐다. 맥도날드 스틸은 풀 가동체제로 돌아섰다. 위기상황에서 서서히 벗어났다. 첫 제품을 생산한 지 3년 만에 투자자들의 투자금은 모두 회수되었다. 투자자들 중 다수는 지금도 주주로 남아 있다.

맥도날드 스틸이 재창업된 지 40년이 지난 현재의 모습은 상황이 바뀌었다. 탄소중립이 세계 철강 산업의 화두로 등장했다. 1918년에 구축된 노후 설비로는 더 이상 미래를 보장할 수 없었다. 100년이 넘은 제강설비와 여타 설비들은 탄소 집약적이어서 경쟁력 확보가 어려웠다.

과거와 같이 노조들의 극단적인 분위기가 없다는 점은 천만 다행이었다. 맥도날드 공장을 폐쇄하는 데 유리한 여건을 만들 수 있기 때문이다. 심각한 경제적 판단에 의해 공장 문을 닫겠다는 맥도날드 스틸의 오늘은 “항상 시대에 알맞은 설비를 갖춰 경쟁력을 확보해야 한다. 나는 아내의 반지를 팔아서라도 최첨단 설비를 구입하는 데 사용할 것”이라고 했던 고 장상태 동국제강 전 회장의 철저한 현장 위주의 경영이념을 떠올리게 한다.

맥도날드 스틸을 바라보는 이 기업의 종사자들은 대부분 3대에 걸쳐 할아버지와 아버지가 하던 일을 대를 물려 종사하고 있다. 철강 산업은 초기 투자비용이 막대한 산업이어서 섣불리 진출하기도 어렵지만, 일단 철강 산업에 종사했다면 항상 첨단 설비를 갖추는 데 게을리해서는 안 된다.

현실 안주는 설비 노후를 방치하는 일이다. 더 이상 쓸모없어진 철강 설비는 기업을 나락으로 떨어뜨린다. 지금의 맥도날드 스틸의 퇴진은 설사 일자리를 잃은 노동자들을 위해 재창업된 철강 기업이긴 하지만 재투자 시기를 놓친 안타까운 현실이다.

IMF 전후에 한국의 중소 철강 기업 5~6곳이 타 기업으로 인수되거나 아예 공장 문을 닫아야만 했던 환경 역시 설비 노후화가 저변에 깔려 있었다.

새 신발을 샀다고 해도 오래 신다보면 더 이상 신을 수 없는 헤지는 신발처럼, 예전에 호황을 구가했던 설비일지라도 항상 첨단의 설비로 전환하지 못하면 도태되는 방정식은 철강 산업만의 교훈이 아닐 것이다. 지금 맥도날드 스틸의 노후 설비들은 고철로 다시 녹여져 부활의 꿈을 꿔야 할 형편이다.

김종대 글로벌이코노믹 철강문화원장

![[초점] 화웨이, 1인치 카메라 센서 자체 개발... 스마트폰 시장 ...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025051108175409234fbbec65dfb1161228193.jpg)