김종국 건국대 산학겸임교수(정책학 박사)

이미지 확대보기

이미지 확대보기스키점프대·바이애슬론 경기장 등 2018년 평창 동계올림픽때 사용된 시설들은 올림픽이 끝난 뒤 애물단지로 전락했고, 리조트 분양도 저조해 알펜시아 리조트 부채는 매각 성사 직전까지 7700억 원에 이르렀다. 하루 이자만 4600만 원였다고 한다.

이자 부담에 허덕인 탓인지 당초 투자금의 절반 가격에 매각하고도 강원도와 강원도개발공사는 안도해(?) 하는 모습이다.

전남 영암에 4000억 원을 들여 지은 국제자동차경주장(영암 F1 서킷)도 상황은 비슷하다.

그러나 거액의 F1 대회 개최료와 흥행 저조로 적자가 쌓이면서 2014년부터 F1 대회 유치를 포기했고, 지금은 국내 레이싱 대회와 F1 이외의 국제대회, 심지어 자전거 대회와 동호인 행사, 레이싱 연습, 영화 촬영장 등으로 사용되는 처지에 놓여 있다.

매년 수억 원 정도 적자를 내고 있는 영암 서킷의 활용 방안을 놓고 전남도와 전남개발공사는 10년째 머리를 싸매고 있다.

그렇다고 국내에서 열린 모든 국제대회 시설들이 ‘세금 먹는 하마’로 전락한 것은 아니다. 1986년 서울아시안게임과 1988년 서울올림픽 승마경기를 치른 이후 경마장으로 활용되고 있는 경기 과천 서울경마장, 2002년 부산아시안게임을 치른 부산경남경마장도 국제대회 이후 활발하게 활용되는 좋은 사례들이다.

특히 한국마사회는 국내 최초로 국제경마대회를 운영하고자 지난 2016년 '코리아컵' 대회를 창설, 매년 9월 서울경마장에서 대회를 개최해 왔다.

안타깝게도 코리아컵은 코로나19 팬데믹의 직격탄을 맞아 지난해에 이어 올해도 취소됐다.

반대로 올해 초부터 한국을 제외한 해외 주요국의 경마대회는 모두 정상 개최되고 있다.

심지어 지난 3월 무(無)관중 개최로 흥행 성공을 거둔 아랍에미리트(UAE) 두바이월드컵 경마대회는 총 경마상금을 지난 3월 2850만 달러(약 335억 원)에서 내년 3050만 달러(약 358억 원)로 더 늘린다고 이달 초 발표했다.

지난달 마사회 소속 경주마 ‘닉스고’가 우승을 차지한 미국 휘트니 스테이크스 경마대회는 관중들이 발 디딜 틈 없이 입장한 가운데 미국 뉴욕주 사라토가 경마장에서 열렸고, 오는 11월 닉스고가 출전 예정인 미국 4대 경마대회 브리더스컵 대회도 캘리포니아주 샌디에이고에서 유(有)관중으로 개최될 예정이다.

코리아컵 대회는 사회적 거리두기로 미국처럼 유관중으로 열리긴 어렵겠지만, 온라인 마권 발매만 허용되었더라도 적어도 두바이월드컵처럼 무관중으로 충분히 치를 수 있었을 것이다.

말산업계와 국회가 비대면시대 경마 정상화를 위해 온라인 마권 발매에 찬성하고 있음에도 유독 소관부처인 농림축산식품부만 매번 ‘시기상조’를 들먹이며 온라인 발매를 틀어막고 있다.

서울경마장과 부경경마장은 매주 무관중 경마가 열리고 있지만, 실상은 경마종사자들 생계를 위해 마사회 유보금을 상금으로 소진하는 ‘반쪽짜리’에 ‘적자’ 경주에 불과하다.

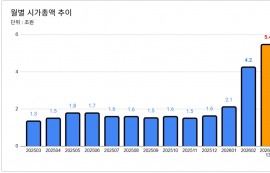

코로나19 이후 2년만에 수천억 원의 유보금을 모두 까먹은 마사회는 급기야 하반기에 2000억 원 대출이라는 외부수혈을 받기에 이르렀다.

지난 2년간 말산업 살리기 대책도 내놓지 않고 마사회 유보금과 축산발전기금 등 나라 곳간만 축내고 경마장 시설을 애물단지로 만들어 놓은 정부가 공공기관의 재정 부실 등을 이유로 공공기관 혁신을 요구하는 모습은 앞뒤가 맞지 않아도 한참 맞지 않다고 본다.

김철훈 글로벌이코노믹 기자 kch0054@g-enews.com