이미지 확대보기

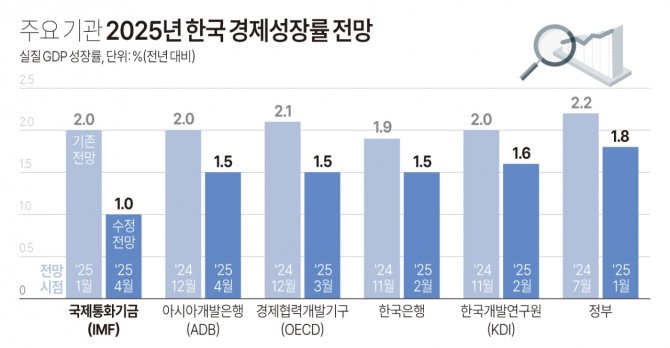

이미지 확대보기이런 추세로 가면 한국은 15년간 3만 달러대 소득에서 벗어나기 힘들다. 선진국의 경우 3만 달러에서 4만 달러로 가는 데 평균 5년 걸린 것에 비하면 3배 차이다.

통일비용으로 7년 소요된 독일보다도 2배 더 늦다. IMF가 관세 전쟁의 가장 큰 피해자로 한국을 지목한 이유다.

3만 달러 늪에서 빠져나오는 유일한 길은 경제성장의 주체인 기업의 기를 살려주는 것이다. 반도체·자동차·배터리·석유화학 등 주력 수출산업의 경우 기업을 옥죄는 각종 규제를 없애는 게 급선무다.

하지만 정부와 정치권의 대책은 내수 활성화 일색이다. 금리 인하나 정부의 지출만으론 경제를 성장시키기 힘들다는 점을 간과한 결과다. 정부 지출은 특정 계층에 집중된 부를 소외 계층으로 옮기는 기능을 한다.

기업 경기 활성화 없이는 세수 확보도 어렵다. 금리 인하는 경기 활성화에 도움을 주지만 물가를 끌어올리는 부작용도 감수해야 한다. 기업의 매출과 이익을 늘려주는 게 일자리와 세수를 늘리는 유일한 방법인 셈이다.

대선을 앞둔 정치권의 공약을 판단할 주체는 유권자다. 2030년까지 1인당 GDP를 5만 달러로 올리겠다고 하면서 주4일 근무제를 제시할 수는 없다. 1분기 역성장 쇼크에 대한 대책도 없고, 저출생·고령화 문제의 해결 의지도 박약하다.

유권자의 관심은 청년 일자리 확충이나 정규직과 비정규직 간 임금격차 해소 등이다.