이미지 확대보기

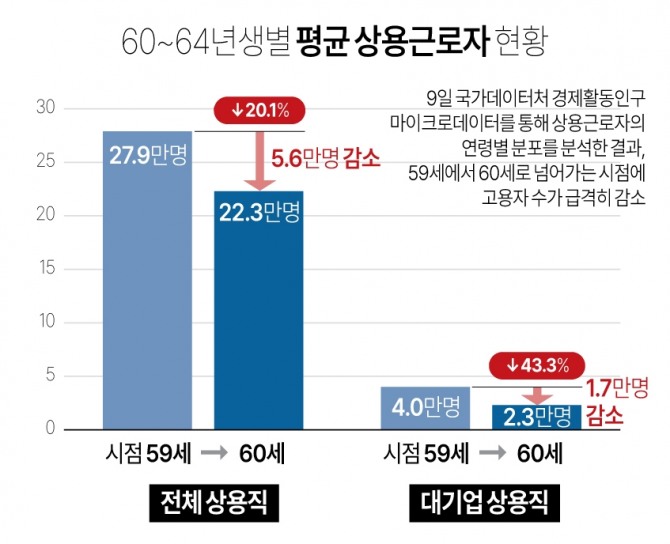

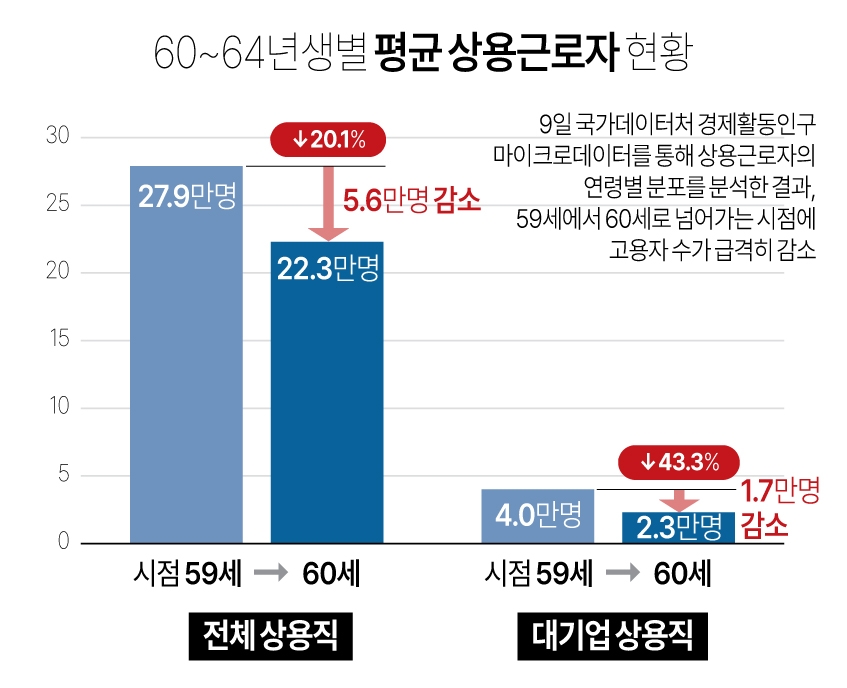

이미지 확대보기인건비가 너무 높은 데다 일단 뽑고 나면 인력 조정도 쉽지 않기 때문이다.

이런 가운데 정년을 65세로 연장하는 이슈를 놓고 논란이 뜨겁다.

정년 연장이 가져올 기업의 인력관리와 사회문화 전반의 변화에도 대처해야 하기 때문이다. 독일이나 일본의 경우도 오랜 준비 기간을 거쳐 정년을 연장했을 정도다.

임금체계를 바꾸려 해도 법 규정상 근로자에게 불리하게 변경할 수 없다.

직원 1000명 이상 사업장의 호봉제 도입률은 63%다. 100명 이상인 사업장으로 범위를 넓혀도 이게 52.6%에 이른다.

호봉제 도입 비율은 금융 공공 분야일수록 높고, 노조의 입김도 큰 편이다.

게다가 근무연수에 따른 임금 격차도 크다. 한국의 근속 30년 이상 장기근속 근로자 임금은 근속 1년 미만 대비 2.95배 높은 것으로 분석된다.

이런 임금구조를 개혁하지 않고 정년만 연장하자는 안에 기업이 반대하는 이유다.

한국경제인협회는 정년을 5년 늘리면 인건비가 연간 최대 30조 원 이상 증가할 것이라고 주장할 정도다.

정년 연장은 청년 일자리에도 영향을 줄 수밖에 없다. 한국은행 자료를 보면 9월 기준 청년층의 확장실업률은 전년 동월보다 더 나빠진 15.1%다.

정년 연장에 앞서 임금체계의 획기적인 개편 논의부터 해야 할 상황이다.

노동 유연성 강화가 고용 불안이나 임금 삭감으로 이어지지 않도록 합리적이고 공정한 기준을 마련하는 일은 쉽지 않다.

이참에 법적 정년이라는 개념 자체를 없애고 시장을 통해 임금이 정해지는 미래형 모델을 마련하길 기대한다.

![[특징주] 삼성전자, 4분기 깜짝 실적 발표...차익 매물에 주가는...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2026010817161202382edf69f862c617739124.jpg)