이미지 확대보기

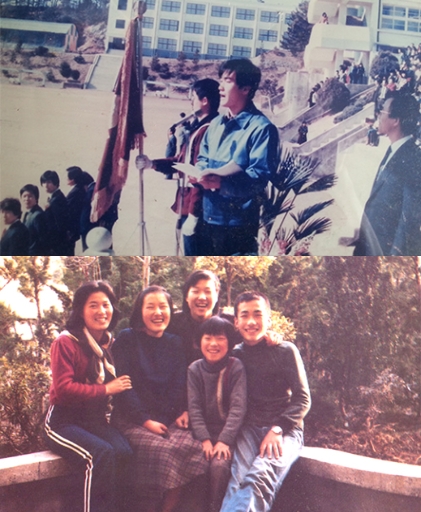

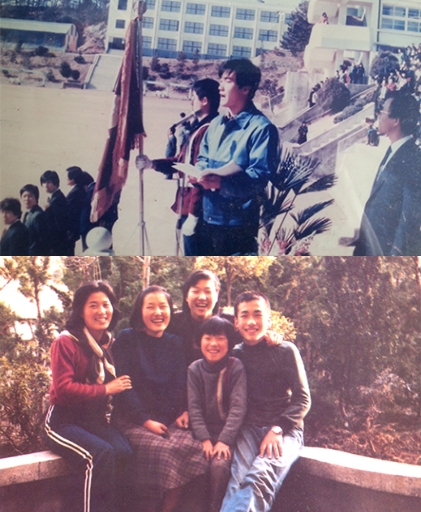

이미지 확대보기이한열 열사는 평범한 가정에서 자란 학생이었다. 학창시절 그는 학업성적이 뛰어났지만 공부벌레는 아니었다. 시와 글쓰기를 취미로 하는, 문학을 사랑하는 청년이었다. 이 열사는 글을 통해 자신을 '두려움이 많은 사람'이라고 말했다. 하지만 그는 필요한 순간엔 언제나 앞장서는 사람이었다.

평범하게 살던 그의 삶을 바꾼 첫 번째 터닝 포인트는 ‘5·18민주화운동’이었다. 광주에서 중학교 2학년 재학 중에 벌어진 5·18민주화운동은 그를 학생운동의 길로 인도했다. 이후 광주진흥고등학교를 졸업한 그는 재수를 통해 연세대학교 경영학과에 입학했다.

연세대학교에 입학한 이 열사는 본격적으로 학생운동가의 길에 들어섰다. 그는 1987년 6월 9일, 다음날 열릴 ‘고문살인 은폐 규탄 및 호헌 철폐 국민대회’를 앞두고 '6·10대회 출정을 위한 연세인 결의대회'에 참석했다. 결의대회에 참석한 그는 앞장서서 군부정권의 민주주의 탄압에 분노를 표했다. 결의대회를 마친 1000여 명의 학생들은 연세대학교 정문 앞에서 시위를 벌였다. 물론 이 열사도 함께였다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기6월 항쟁이 벌어지는 동안 이 열사는 사경을 헤매고 있었다. 부상 직후 연세대학교 세브란스 병원 중환자실로 이송됐던 그는 27일 간 의식을 차리지 못했다. 결국 이한열 열사는 6·29 선언 5일 뒤인 7월 5일 새벽2시, 22세의 나이로 세상을 뜨고 말았다.

사망 나흘 뒤 그가 광주로 향하는 길에는 160만 국민이 함께 슬퍼했다. 죽어서야 고향으로 돌아간 그는 망월동 5·18 묘지에 안치됐다. 이한열 열사는 사망 후 14년이 지난 2001년, 권위주의 정권에 항거하다 숨진 민주화운동 관련자로 결정돼 정부에 의해 공식적으로 명예를 회복했다.

이후 이한열 열사의 어머니가 정부에서 받은 배상금과 국민들의 성금으로 2004년 '이한열 기념관'을 세웠고, 2014년 사립 박물관으로 재개관했다. 박물관에는 이한열 열사가 쓰러질 당시 입고있던 옷가지와 그가 사용했던 물품 등이 전시돼 있다.

백승재 기자 tequiro0713@g-enews.com