이미지 확대보기

이미지 확대보기우리말로 ‘중산층’, 영어로 ‘middle class’의 사전적 의미는 네이버 국어사전에 따르면 재산이나 생활 수준이 중간에 속하는 사회 계층이다.

간단한 개념 같지만 이 표현을 실제로 적용하는 일이 쉬운 것은 아니다. 기준이 구체적이지 않고 막연하기 때문이다. 동서양을 막론하고 중산층의 기준을 놓고 논란이 끊이지 않는 이유다.

현실적으로 통일된 기준은 없지만 미국 사회에서 중산층으로 분류할 때 대표적으로 통용되는 기준을 USA투데이가 5일(현지시간) 정리해봤다.

◇가구 소득

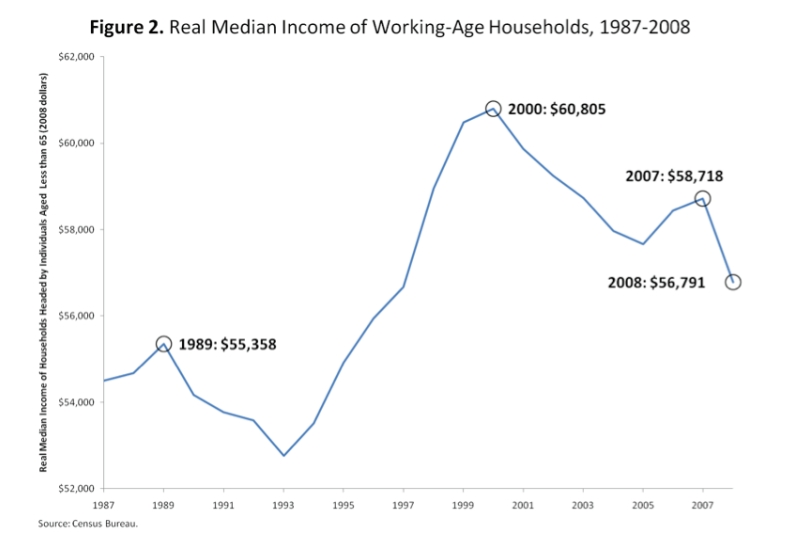

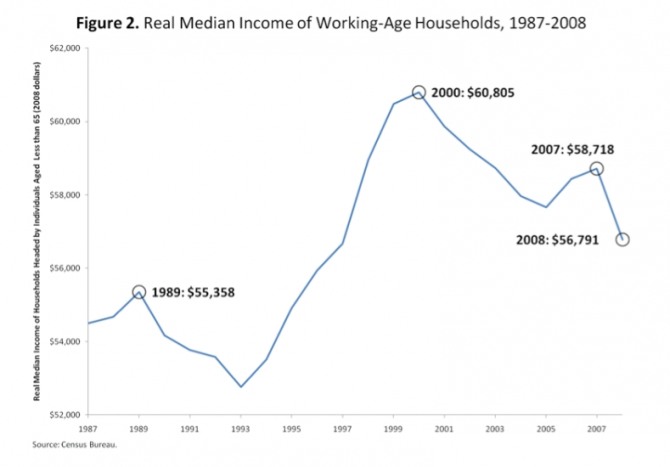

중산층의 범위를 가장 손쉽게 규정하는 기준으로 미국에서 일반적으로 통용되는 지표는 가구 소득이다.

통상적으로 가구 소득이란 한 가구의 구성원이 1년간 또는 정기적으로 벌어들이는 현금 또는 현물 형태의 모든 수입을 뜻한다.

미국이 자랑하는 세계적인 싱크탱크 랜드연구소(RAND)의 제프리 웬저는 선임 정책연구원은 “중산층의 개념은 일종의 안정감, 안정적인 소득, 안정적인 인적자본과 비슷한 개념”이라고 해석했다.

웬저 연구원에 따르면 지난해를 기준으로 전문가들이 중산층으로 분류하는 연소득 범위는 중위소득 기준으로 5만641달러(약 6000만원)에서 13만5042달러(약 1억6000만원) 사이다.

중위소득이란 모든 가구를 소득 순으로 나열했을 때 정확히 가운데 해당하는 가구의 소득을 뜻한다.

그러나 이 기준의 한계는 한 가구를 구성하는 인원을 고려하지 않는다는데 있다. 가구 구성원이 몇 명이냐에 따라 개별 구성원의 경제적 지위도 얼마든지 달라질 수 있기 때문에 완벽한 기준에는 미치지 못한다는 것.

미 인구조사국을 비롯한 통계 당국과 여론조사 업체 입장에서는 또다른 애로가 있다는 지적이다. 응답율이나 데이터 수집율이 높을수록 통계로서 의미가 있는 것인데 신종 코로나바이러스(코로나19) 사태를 계기로 사회적 거리두기가 일상화되면서 국민이나 소비자를 대상으로 한 통계 수집 과정이 까다로워졌다는 것.

여론조사업체 퓨리서치센터에 따르면 코로나 사태 이전에는 90%가 넘었던 데이터 수집율이 코로나 사태 이후 70% 선으로 크게 감소한 상황이다.

라케시 코하르 퓨리서치센터 수석 연구원은 “3인 가구를 기준으로 미국 국민의 지난해 중위 가구소득은 5만1200달러(약 6100만원)에서 15만3000달러(약 1억8000만원) 사이일 것으로 추정된다”고 밝혔다.

그밖에 어떤 주나 지역에 거주하는지에 따라, 대도시에서 거주하는지 여부 등에 따라 중산층으로 분류하는 과정에서 변수가 생길 수 있다고 코하르 연구원은 지적했다.

◇주택+승용차+가족휴가

백악관이 제시한 것을 계기로 통용되는 기준도 있다.

버락 오바마 행정부 시절인 지난 2010년 이른바 ‘백악관 중산층 태스크포스’가 펴낸 중산층에 관한 보고서에 처음 적용되기 시작한 기준이다.

백악관이 이 보고서에서 제시한 기준은 △주택을 소유하고 있고 △자가용을 소유하고 있으며 △자녀의 대학 등록금을 낼 수 있는 경제력이 있고 △건강보험과 퇴직연금에 가입해 있으며 △가끔씩 가족 휴가를 즐길 수 있는 여유가 있는 경우다.

USA투데이는 “이는 단순히 가구 소득만 기준으로 따지지 않는다는 점에서 종래의 접근법과는 다를뿐 아니라 중산층의 개념을 좀더 폭넓게 접근한다는 점에서도 다르다”고 평가했다.

하지만 객관적이 기준에 따른 중산층의 규모와 주관적인 기준에 따른 중산층의 규모 사이에는 현격한 차이가 있다.

퓨리서치센터에 따르면 여론조사에 참여한 사람들 가운데 약 90% 정도가 스스로를 중산층으로 여기고 있기 때문이다. 절대 다수가 스스로의 경제적 지위를 과대평가하고 있음을 보여주는 대목이다.

이혜영 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com