[미술 속 키워드로 읽는 삶(35)] 삶을 꾸미다/장승효

반짝이는 보석과 나비의 날개

판타지의 동경이 가득한…

이 세상에 없을 듯한 아름다움

매일매일 똑같은 일상이 답답하고 지겨울 때가 있다. 매일 보는 하늘의 푸르름은 다르고, 바람의 찬 기운도 달라지며, 새로운 사건들이 뉴스 지면을 장식하지만, 어쩐지 내 인생은 하루하루 똑같은 것 같고, 정말 이대로 내 인생이 끝날까봐 두렵기까지 하다. 그러나 더디 흐르는 듯 하는 시간의 일분 일초가 모여 세월의 큰 흐름을 이루듯이 우리의 삶은 스펙터클한 사건들이 아니라 매 순간의 일상이 모여 만드는 것이다.

그렇다면 우리가 행복해지기 위해서는 매일 매일의 삶 속에서 작은 의미와 아름다움들을 찾아내어야만 할 것이다. 돌 틈 사이에서 힘겹게 자라 꽃을 피워 낸 이름 모를 풀을 보고 감동을 받은 적이 있는가. 어두운 구름 사이로 보이는 한줄기 햇살은 우리의 마음을 밝게 비추어 준다. 봄날 풀밭에 누워 갸르릉 거리며 햇볕을 쬐고 있는 고양이의 나른한 콧등에서 우리는 봄이 성큼 다가왔음을 느끼고, 거실 바닥에 창문 사이로 떨어진 네모난 햇볕 조각에 우리의 마음도 훈훈해진다. 매 순간의 보석을 찾아내는 일. 그것이 행복의 지름길일 것이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

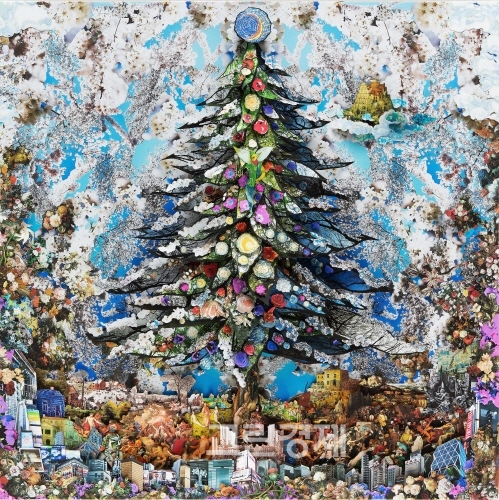

이미지 확대보기『오디세이아』에는 다음과 같은 구절이 나온다. “네스토르의 아들이여, 그대 내 마음의 기쁨이여. 소리가 잘 울리는 홀에 가득 찬 청동과 황금과 은과 상아의 반짝거림을 보시오. 아마도 올림포스의 제우스 궁전 안이 이러하겠지요. 그만큼 여기 있는 물건들이 말할 수 없이 많군요. 보고 있자니 그저 경이로울 따름이오.” 장승효 작품을 볼 때 우리를 사로잡는 경이는 청동과 황금과 은과 상아가 반짝이는 홀에 들어선 텔레마코스가 느꼈을 경이와 다르지 않을 것이다. 금은보화가 가득 차 이 세상의 것이 아닌듯한 제우스의 궁전처럼 장승효가 작품 속에서 보여주는 그 공간은 이 세상의 것이 아닌 듯하다.

형형색색으로 빛나는 나비의 날개는 바스라질듯 가벼우며 섬세하고, 반짝이는 보석에는 티끌하나도 없다. 이 세상에 없을 듯한 아름다움. 그가 그리는 세상은 환타지로 가득한 세상이다. 이전에 강력하고 다소 그로테스크한 로봇을 창작했던 작가는 이제는 더할 나위 없이 예쁜 것들로 가득 찬 세상을 만들고 있다. 고물상 등에서 주운 오브제(object)들을 가지고 새로운 로봇들을 만들었던 작가는 수집한 오브제와는 그다지 긴밀한 관계를 맺지 못했다고 한다. 그러나 사진 콜라주 작업으로 바뀌면서 작가의 작품들은 작가가 직접 찍은 사진들, 직접 느꼈던 감정들, 직접 보았던 아름다움들로 가득 채워진다. 작가의 기억의 파편들은 하나하나 그러모아져 하나의 세계를 이룬다. 작가의 시가 되고 소설이 된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기작가의 말처럼 장승효가 만든 세계는 모든 것이 조화를 이루는 ‘신(神)의 세계’다. 작가가 수집한 이 세상 모든 아름다운 것들은 이 땅이 아니라 깃털 같은 구름과 바다 같은 푸르름이 끝없이 펼쳐져 있는 하늘에 있다. 상실의 시간을 거친 후 하늘 너머에는, 우주 너머에는 무엇이 있을까 끊임없이 생각하게 된 작가는 환타지와 동경이 가득하고 아름다움 그 자체인 하늘을 만들어냈다. 장승효의 하늘은 땅에서 올려다보는 하늘이 아니라, 신이 된 것처럼 인간 세상의 모든 것들을 관조할 수 있는 그런 하늘이다.

그러나 이는 미셸 드 세르토(Michel de Certeau)가 말한 “관음증적인 신의 시선”이 아니라 원근법적이고 단일한 시선을 배제하며 사물들 하나하나와 이야기를 나누는 시선이다. 하이데거(Martin Heidegger)는 “신전 작품은 탄생과 죽음, 재앙과 축복, 승리와 치욕, 인내와 쇠락이 어떤 경로들과 관계들을 통해 인간 존재에게서 운명의 형태로 드러나는지에 대해, 그 모든 관계들을 통일적으로 짜 맞추는 동시에 한데 모아준다.”고 했다. 아름다움의 신전으로서의 장승효의 세계는 모든 아름다운 것들이 조화롭게 짜여져 있다. 우리는 신이 아니기에 우리의 세상은 그처럼 아름답지 않다. 우리는 신이 아니기에 우리는 세상의 모든 아름다운 것들과 그렇게 조화롭게 소통할 수 없다. 그러기에 우리는 장승효의 아름다운 작품을 보며 우리 삶을 자각하며 반성할 수 있는 것이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기그러나 작가의 근작들은 반짝임이 가득하다. 알랭 드 보통(Alain de Botton)은 “아름다운 대상에 새겨진 특질은 죄로 물든 세상에서 멀리 벗어나 있는 신의 특질”이라며 “예술 작품은 우리와 다르기 때문에, 그러면서도 우리가 되고 싶은 것을 닮았기 때문에 우리에게 감동을 준다.”고 설명한다. 우리가 장승효의 작품 속 아름다움에 경이를 표하는 것은 그 아름다움이 우리가 닮고 싶어하는 영원한 신의 특질이기 때문일 것이다. 그리고 그 아름다움을 통해 한없이 부족하고 모자란 우리가 치유를 받기 때문일 것이다. 작가는 이제 옷에, 신발에, 자동차에, 안경테에, 가구에, 우리 주변의 모든 것들의 그 아름다운 예술을 입히고 싶다. 우리와 멀리 떨어진 환상 속의 예술은 이제 우리의 삶 속으로 들어오려 한다. “삶이 예술이며, 예술이 곧 삶이다(Life is Art. Art is life)”라는 작가에게 예술은 삶을 꾸미는 것이다. 매일 매일의 일상 속에서 찾을 수 있는 보석 같은 것이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기