매출 5조 노리는 삼성바이오로직스, 포트폴리오·AI 강화

8개 포트폴리오 통해 다른 CDMO기업과 차별화 나서

5공장부터 AI와 로봇 활용해 생산 효율 극대화에 집중

8개 포트폴리오 통해 다른 CDMO기업과 차별화 나서

5공장부터 AI와 로봇 활용해 생산 효율 극대화에 집중

이미지 확대보기

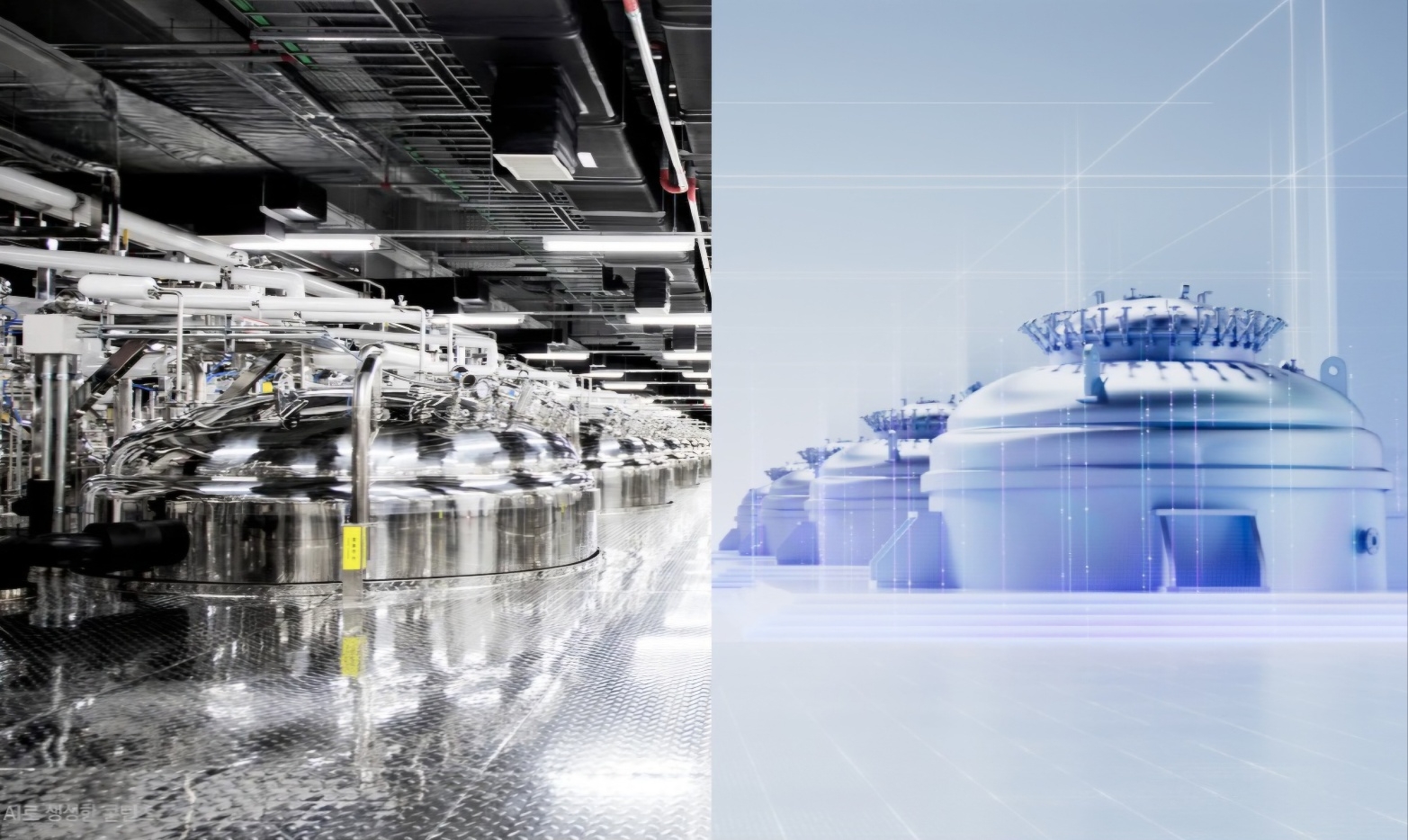

이미지 확대보기국내 제약바이오기업 최초로 4조라는 매출을 달성하면서 산업의 성장 가능성을 보여준 삼성바이오로직스는 올해 5조원의 매출을 달성하겠다는 포부를 밝힌 바 있다. 이를 위해 AI를 적극 활용하는 모양새다.

글로벌 빅파마서 다수 사업 수주, 호실적 '신기록 행진'

삼성바이오로직스의 실적을 살펴보면 지난해 매출은 4조5473억 원. 영업이익 1조3201억 원으로 각각 전년 동기 대비 23.8%와 18.5% 성장했다. 지난 2018년부터 살펴보면 매출과 영업이익은 각각 연평균 35.7%, 57.2%씩 성장했다.

이같이 삼성바이오로직스가 호실적을 기록할 수 있었던 이유는 글로벌 빅파마로부터 다수의 사업을 수주했기 때문인 것으로 풀이된다. 지난 4월 기준으로 올해 누적 수주금액만 2조8000억 원을 달성할 정도로 큰 규모의 사업수주를 연이어 하고 있다.

주력사업인 CDMO의 수주 현황을 살펴보면 지난해 사업보고서 기준 유럽에서 65.2%, 미국 25.8%, 기타 지역 8%로 전체 사업수주의 97%가 해외였다. 지난 2021년부터 올해 1분기까지 CDMO 누적건수는 239건에 달한다.

해외 수주 비율이 높은 이유는 생산하고 있는 공장에서 글로벌 수준의 인증을 다수 확보했기 때문이다. 올해 1분기까지 삼성바이오로직스는 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA), 일본 의약품 및 의료기기청(PMDA), 헬스케나다(HC) 등 44여개국의 글로벌 인증기관으로부터 356건의 제조·품질승인을 획득했다.

이와 동시에 높은 생산량도 글로벌 시장을 선도하는 데 한 몫하고 있다. 삼성바이오로직스는 현재 5공장까지 가동 중이며 전체 생산능력은 78만4000ℓ이다. 오는 2032년까지 7조5000억 원을 투자해 3개의 공장을 추가 증설할 계획이며 모든 공장이 가동되면 삼성바이오로직스의 총 생산능력은 132만4000ℓ까지 증가한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기포트폴리오 다각화로 차별성 강화 나선 삼성바이오로직스

다수의 인증뿐만 아니라 획기적인 기술을 통해 신규 CDMO 수주에 박차를 가하고 있다. 그 중에서도 위탁개발(CDO)분야에서 포트폴리오에 다각화를 주고 있다.

지난 2018년 CDO사업을 시작한 삼성바이오로직스는 다른 기업과 차별화를 주기 위해 지난 2020년 8월 자체 세포주 '에스-초이스' 서비스를 선보였다. 에스-초이스는 향상된 세포 생존력과 증식력을 가지고 있어 세포주 개발에 소요되는 시간을 업계 평균인 4개월에서 3개월로 단축할 수 있다.

그 외에도 2022년 개발한 이중항체 플랫폼 △에스-듀얼 △디벨롭픽. 2023년 △에스 초지언트 △에스-글린, 지난해 △에스-에이퓨초 △에스-옵티차지 △에스-텐시파이 △에스-하이콘 등 다수의 포트폴리오를 개발하고 공개했다.

특히 에스-듀얼은 사람 몸 속의 항체(IgE)와 유사한 형태로 체내 투여시 면역 반응을 일으킬 위험이 낮으며 항체와 같은 구조적 안전성을 가지고 있다는 것이 특징이다. 에스-초지언트는 고객의 물질 초기 생성 서비스를 지원하는 자체 단백질 임시 발현 플랫폼이며 에스-하이콘 등을 글로벌 학회에 공개하면서 고객 유치에 나섰다.

또한 삼성바이오로직스는 메신저 리보핵산(mRNA) 기술도 보유하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 유행할 당시 모더나의 코로나19 백신 완제위탁생산을 하면서 기술이전에 소요되는 기간을 대폭 단축하고 우수한 품질을 유지하며 경쟁력을 입증한 바 있다.

삼성바이오로직스는 의약품 제조 및 품질관리(GMP)에 맞춰 mRNA 백신 생산설비 준비를 완료하고 지난 2022년 5월 말 첫 공정인 OOF를 시작으로 생산시설을 가동 중이다. 이를 통해 mRNA 백신의 원료부터 완제의약품(DP)까지 원스톱 CMO시스템을 구축했다.

지난 2021년 11월에 그린라이트 바이오사이언스와 코로나19 mRNA 백신 DS위탁생산 파트너십을 체결하고 이듬해 8월 시험생산에 성공하면서 기술력을 알렸다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기AI·로봇을 활용해 효율성 강화 나서

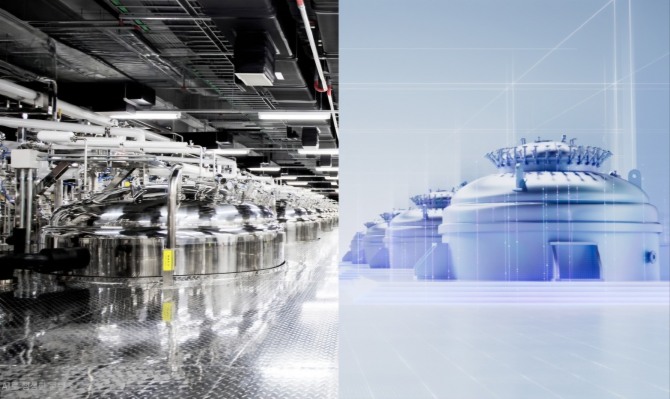

삼성바이오로직스는 포트폴리오 확보와 더불어 AI를 활용한 운영 효율성을 높였다. 최근 완공한 5공장에는 디지털 트윈 기술이 적용됐다. 이 기술은 현실 세계에서 존재한는 물리적 대상의 데이터를 실시간으로 수집해 디지털 환경에서 동일하게 복제한 가상 모델을 뜻한다.

수집한 데이터를 실시간으로 분석하고 최적의 생산 시나리오를 도출해 안전성과 효율을 모두 확보한 것이 특징이다. 예를 들어 원료의약품이 배양되는 바이오리액터에 전산 유체 역학(CFD)시스템을 도입해 리액터 내부 유체 흐름을 실시간으로 파악하고 디지털 제조 시뮬레이션(DMS) 프로그램을 적용해 시뮬레이션을 구현한다.

CFD시스템을 활용하면 시뮬레이션을 통해 산소전달계수(kLa) , 전단응력 등 공정 변화 전후의 주요 지표를 분석해 배양 공정결과를 미리 확인할 수 있다. 바이오의약품 생산 공정은 단계마다 주요 지표가 필요한데 CFD가 유체 흐름에 기반한 예측 결과를 제공하며 더욱 합리적인 의사결정을 지원할 것이라고 삼성바이오로직스 관계자는 전했다.

DMS는 세포 성장에 따른 시간별 변화를 분석하는데 세포 수, 대사물질 농도, 용존 산소, 단백질 농도 등의 변화를 예측하고 이를 기반으로 정제 공정에서 예상되는 수율 변화나 단일 배치에 소요되는 예상 시간을 계산할 수 있다. 이를 통해 예상 공정 시나리오를 평가하고 생산성은 물론 품질까지 고려한 최적의 공정 조건을 미리 도출 할 수 있어 안정적이고 신속한 생산 일정을 확보할 수 있다.

삼성바이오로직스는 AI를 활용해 인적 오류 '제로'를 목표로 하고 있다. 이를 바탕으로 고객 만족도를 더욱 높일 계획이라고 덧붙였다.

아울러 삼성바이오로직스는 물류 자동화를 위한 자율주행로봇(AMR)도 도입했다. 해당 기술이 도입된 5공장은 설계 단계부터 물류 동선과 인적 동선을 분리해 의약품과 원자재 운송 경로를 최적화했다. 단순한 물류 자동화의 개념을 넘어 물류 이동 과정에서 위험 감소, 반복성 업무의 자동화 등 일하는 방식의 변화와 최적화를 통해 운영 효율성을 크게 향상시킬 것으로 기대하고 있다고 관계자는 전했다.

이같이 포트폴리오에 대한 투자와 AI를 통한 효율성 강화는 성장하는 CDMO시장에 대응하기 위한 것으로 풀이된다. 프로스트앤설리번이 공개한 자료를 살펴보면 지난 2020년 CDMO시장은 113억8000만 달러(약 15조7600억원)에서 연평균 10.1%성장해 203억1000만 달러(약 28조1300억원)까지 성장할 것이라고 내다봤다. 성장하는 시장에서 차별성을 강화하기 위해 투자를 단행한다는 것.

삼성바이오로직스 관계자는 "삼성바이오로직스는 실시간 생성되는 데이터를 모으는 '데이터 레이크'를 구축하고 이를 생산, 품질, 운영관리시스템과 연계할 예정"이라며 "이를 통해 AI 등을 통한 자동화 생산 환경을 구축하고, 현실과 가상현실을 연계하는 디지털 트윈을 통한 생산 조건을 예측하고 개선해나갈 계획"이라고 말했다.

이재현 글로벌이코노믹 기자 kiscezyr@g-enews.com