지난해 금리인하요구권 수용률, 33.2%···2019년比 9.9% 하락

각기 다른 기준에 금리인하 '하늘의 별따기'···성공해도 인하폭은 '쥐꼬리’

각기 다른 기준에 금리인하 '하늘의 별따기'···성공해도 인하폭은 '쥐꼬리’

![이복현 금융감독원장이 14일 오후 서울 중구 신한은행 남대문지점을 찾아 고객과 대출 상담을 하고 있다. [사진=뉴시스]](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_allidxmake.php?idx=5&simg=20220715223836053319d71c7606b2181461757.jpg) 이미지 확대보기

이미지 확대보기지난 6일 금융감독원이 발표한 '금리정보 공시제도 개선방안'에 따르면 다음달부터 각 은행들은 금리인하요구권의 운영실적을 반기별로 은행연합회 홈피에 공시하게 된다. 공시되는 내용은 금리인하 신청 건 수부터 수용 건 수와 수용률, 이자감면액 등 금리인하요구권 운영실적 전반에 관한 사항이다.

금리인하요구권이란 금융사로부터 대출받은 차주의 신용등급이나 수입 등이 대출 거래 약정 당시 보다 개선됐을 때 해당 금융사에 대출금리 인하를 요구할 수 있는 권리다. 금융사가 정당한 사유 없이 금리인하 요구를 거절하거나 지연 시키면 금융소비자보호법상 불공정 영업 행위로 규정돼 과징금·과태료 부과 대상이 된다.

금리인하요구권은 지금으로부터 20년 전인 2002년에 도입됐지만, 형식적 약관 등에만 표기되는 등 실질적 효력은 미미한 제도로 남았다. 그러나 지난 2019년 6월 법제화가 이뤄지고 나서 비로소 법률이 보장하는 권리로 격상됐다. 특히 지난해 하반기 이후 본격적인 금리인상기를 맞아 은행 대출금리가 폭등하면서, 금융소비자들의 관심도 커지고 있다.

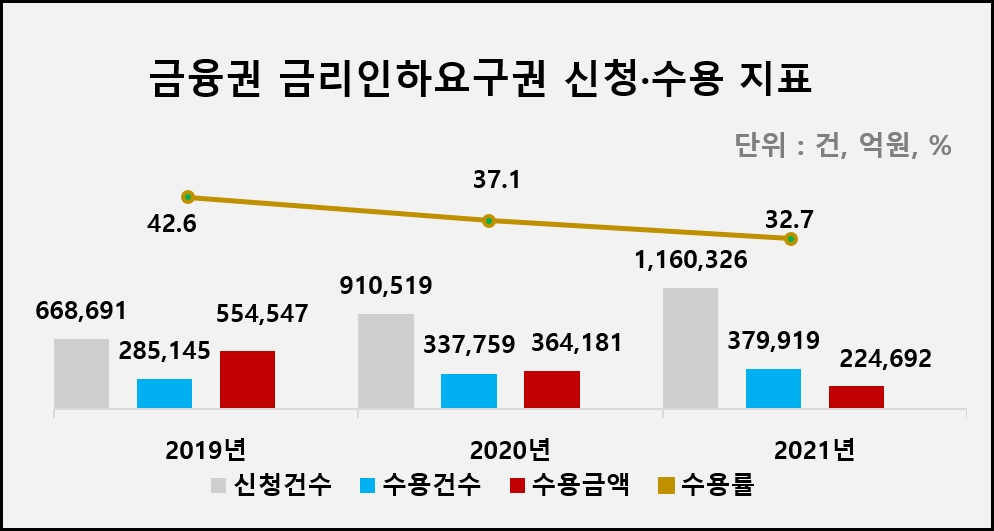

문제는 금리인하요구권에 대한 인식이 높아졌음에도 실효성이 떨어진다는 점이다. 소비자주권시민회의의 보고서에 따르면 전 금융권의 금리인하 신청건수는 2019년 66만8691건에서 지난해 116만326건으로 2년간 73.52%나 늘었다.

![금융권 금리인하요구권 신청·수용 지표 [자료=소비자주권시민회의]](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_allidxmake.php?idx=5&simg=20220715223757003169d71c7606b2181461757.jpg) 이미지 확대보기

이미지 확대보기반면 금리인하 요구가 수용된 건은 같은 기간 28만5145건에서 37만9919건으로 33.24% 증가에 그쳤다. 전 금융권의 금리인하요구권 수용률은 2019년 42.6%에서 지난해 말 32.7%로 10% 가량 하락했다. 사실상 금리인하 요구 신청 3건 중 2건이 거부됐다.

수용금액도 크게 줄었다. 금리인하요구를 통해 인하된 대출 이자는 2019년 55조4547억원에서 지난해 말 22조4692억원으로 59.48%나 줄었다. 금리 인하 관련 건수는 늘었음에도 금액은 축소된 셈. 이는 금리인하요구권을 통한 유의미한 이자 경감 사례가 줄었음을 의미한다.

은행권은 금리인하요구권에 대한 인식이 확대되면서, 신용등급이나 소득 변경이 없어도 이른바 '찔러보기식' 신청건이 늘었다고 설명한다. 특히 인터넷·모바일뱅킹, 콜센터 등을 통해 금리인하요구권 신청이 가능해지자 신청건수는 대폭 늘었다. 하지만, 코로나19 팬데믹 등의 영향으로 실질적 금리인하 조건을 충족한 유의미한 신청 건은 오히려 줄었다는 것이다.

반면, 금융소비자들은 은행들이 고의로 금리 인하 심사 문턱을 높인 게 아니냐고 비판한다. 앞서 언급한 A씨의 사례처럼 신용등급이나 연봉 등 소득 조건이 개선됐음에도 금리 인하에 실패한 사례가 나오기 때문이다.

이는 차주 신용 상태 개선에 대한 기준이 불분명한 탓이다. 은행업 감독규정 제25조4에 따르면 '은행은 차주의 신용 상태 개선이 경미해 금리 재산정에 영향을 미치지 않는 경우 금리인하요구권을 수용치 않을 수도 있다'고 규정하고 있다. 이때 금리 산정에 영향을 미치는 차주의 신용상태 개선 기준은 각 금융사 별 내부 기준에 따른다.

여기에 금리인하요구권을 금융사가 거부해도 거부사유에 대한 설명 의무는 없다. 말 그대로 금융사가 금리인하요구권을 거부해도 내부기준을 내세우면 고객 입장에선 아무런 대처도 할 수 없는 셈이다.

또한 금리인하에 성공해도 체감 되는 이자 경감 효과가 미미하다는 지적도 제기된다. 지난해 초 한 인터넷은행에서 신용대출을 받은 직장인 B씨는 이직에 성공하며 연봉이 1400만원 가량 상승했다. 이에 금리인하요구권 행사에 성공했지만, 인하된 대출금리는 고작 0.06%포인트에 불과했다. 이에 대해 B씨는 "각종 서류 준비 등 들인 공에 비해, 깎인 이자는 체감조차 안된다. 괜히 한 것 같다"고 불만을 토로했다.

이에 대해 소비자주권시민회의 관계자는 "신용등급이 1등급이면 대출상환을 잘해도 금리인하요구권을 적용 받지 못한다. 1등급 이하는 신용상태가 좋아져도 금융사마다 대출 금리와 신용등급 적용체계가 달라 안 될 수 있다"며 "특히 영끌족이 몰린 주택담보대출·전세대출 등에서는 수용이 거의 안 된다. 범위만 확대됐을 뿐, 실효성은 의문이다"고 꼬집었다.

이어 그는 "금융당국은 금융소비자에 대한 역차별이 발생하지 않고, 금리 부담이 완화되도록 보편적이고 구체적인 금리인하 기준을 만들어야 한다"며 "금리인하요구 심사 및 불수용 사유 등을 투명하게 공개하고, 고지의무를 강화해 소비자가 납득할 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

신민호 글로벌이코노믹 기자 sho634@g-enews.com