이미지 확대보기

이미지 확대보기체코의 마르티누(Martinu, 1890~1959)는 프랑스의 발레극에서 재즈 기법을 사용했다. 그는 전반적으로 신고전풍이 강하지만 자국의 민족성, 인상주의, 재즈의 영향까지 보인다. 안타일(Anteil, 1900~1959)은 그의 정치적 오페라 <대서양 너머>(Transatlantic)의 풍자적 현실주의를 강조하기 위해 초현대적 형식 속에서 재즈를 사용했다. 작품의 대본은 자신이 직접 써서 미국의 현존하는 요소와 삶의 특징을 표출했다. 프랑크푸르트에서 초연했는데, 재즈의 모티브를 사용한 오페라로 유럽의 주목을 받았다.

모로스(Moross)는 래그와 블루스, 스톰프(Stomp)에서 빌린 요소를 <프랭키와 자니>(Frankie and Johnny)의 발레곡에 삽입해서 당대의 성격을 리얼하게 대변했다. 현실주의 경향은 톰슨(Thomson)의 <주점>(Filling Station)과 번스타인(Bernstein)의 <철부지>(Fancy free)가 대표적인데 재즈의 성격은 미흡해도 왈츠나 탱고의 춤 리듬이 사용된 발레곡이다. 재즈는 낭만주의 탈피의 현대음악 추세에 영구적 영향을 주지 못했다. 서구 음악가에게 재즈는 일시적이며 당대에 조각과 회화에 쏠린 원주민의 원시예술과 공예와 유사하다.

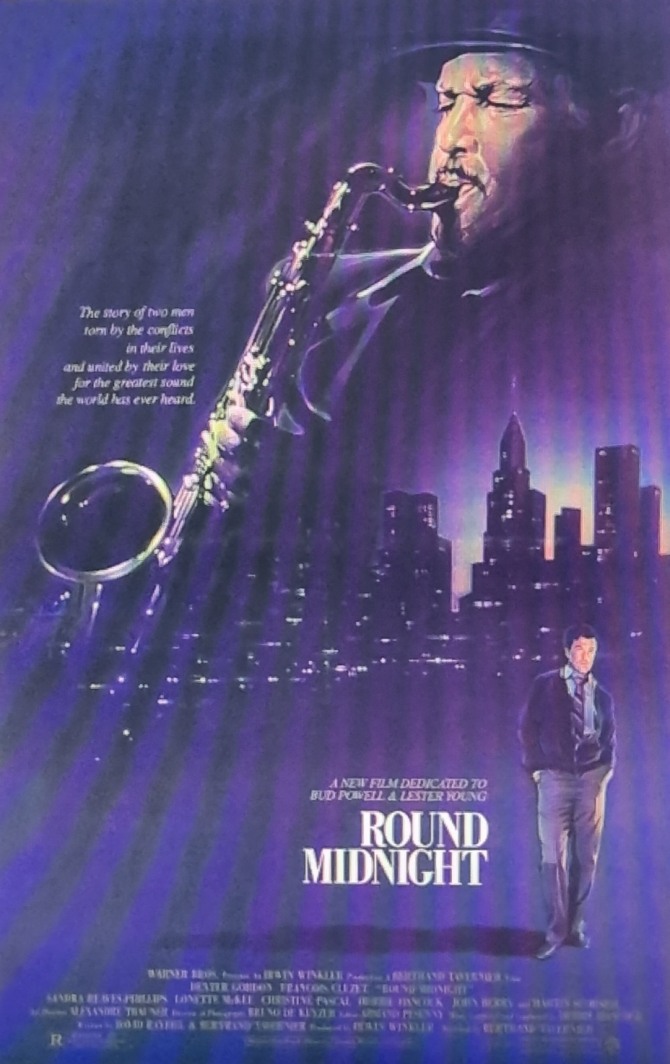

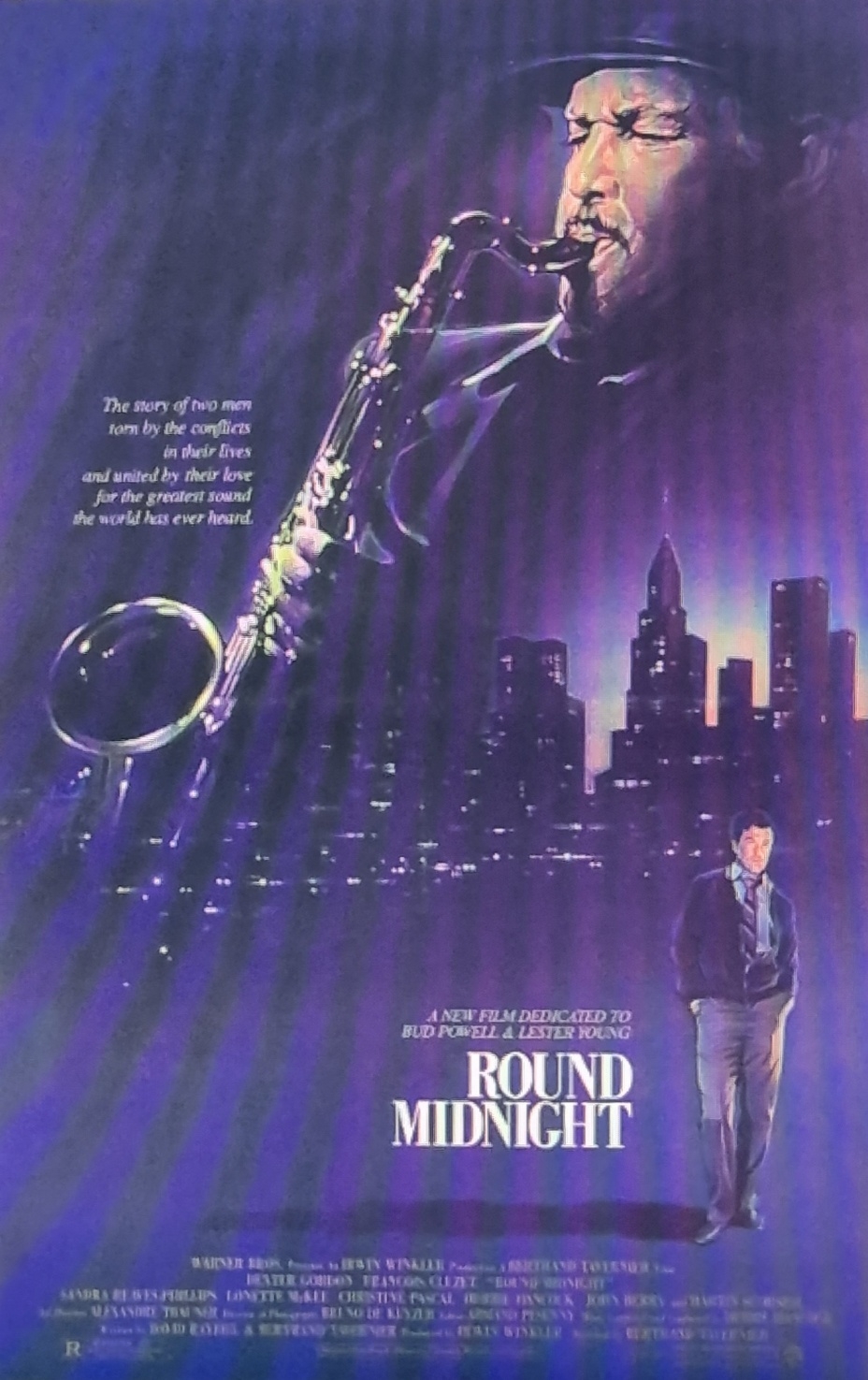

유독 미국에서 재즈적 요소가 클래식에 사용되며 극장과 영화음악, 뮤지컬과 오페라, 음악과 발레음악, 대중음악 등에 확대 활용된다. 현실 속에서 재즈는 완급조절이 뛰어나게 일상화 되고 있다. 라이브 음악에서 생생한 소리를 듣고 음악이 속한 세월까지 느낄 수 있어 그 매력은 상승효과를 준다. 재즈의 상징인 색소폰이다. 레스터 영(Laster Young, 1909~1959)은 색소폰의 군주답게 여유와 불어대는 음색이 신출귀몰하며 쿨한 음악의 표상이다. 베르트랑 타베르니에 감독의 <라운드 미드나잇>(1986)는 좋은 실례가 된다.

레이디 데이(Lady day)란 애칭을 가진 재즈 가수 엘러노러 고프 해리스(Eleanora Gough Harris:1915~1959)는 고뇌하는 능력의 소유자며 감성적이고 암울한 분위기를 생생하게 표현한다. 그녀의 인생 뒤편에 베니 굿맨(Benny Goodman, 1909~1986))과 루이 암스트롱(Louis Daniel Armstrong), 카운트 베이시(Count Basie, 1904~1984) 가 동행했으나 인종차별과 음반사의 착취, 마약중독의 후유증으로 유명을 달리했다.

수많은 재즈 뮤지션은 천부적 재능과 달리 어두운 삶이었지만 행복한 음악 인생을 산 루이 암스트롱(Louis Daniel Armstrong, 1901~1971)과 무아지경으로 음악에 몰입하며 평화와 행복을 선사한 엘라 피츠제럴드(Ella Jane Fitzgerald, 1917~1996)도 있다. 재즈 역사에 전설적인 존재, 찰리 파커(Charlie parker, 1920~1955)는 비밥의 아마데우스이며 ‘버드’란 별명을 갖는다. 재즈가 ‘규정없는 자유’라면 가령 자동차가 닭을 쳐서 식당 주인에게 요리를 부탁하여 얻은 별명이 ‘버드’라면 이것이야말로 가장 재즈적이다.

정순영 음악평론가 겸 작곡가

![[초점] 화웨이, 1인치 카메라 센서 자체 개발... 스마트폰 시장 ...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025051108175409234fbbec65dfb1161228193.jpg)