이미지 확대보기

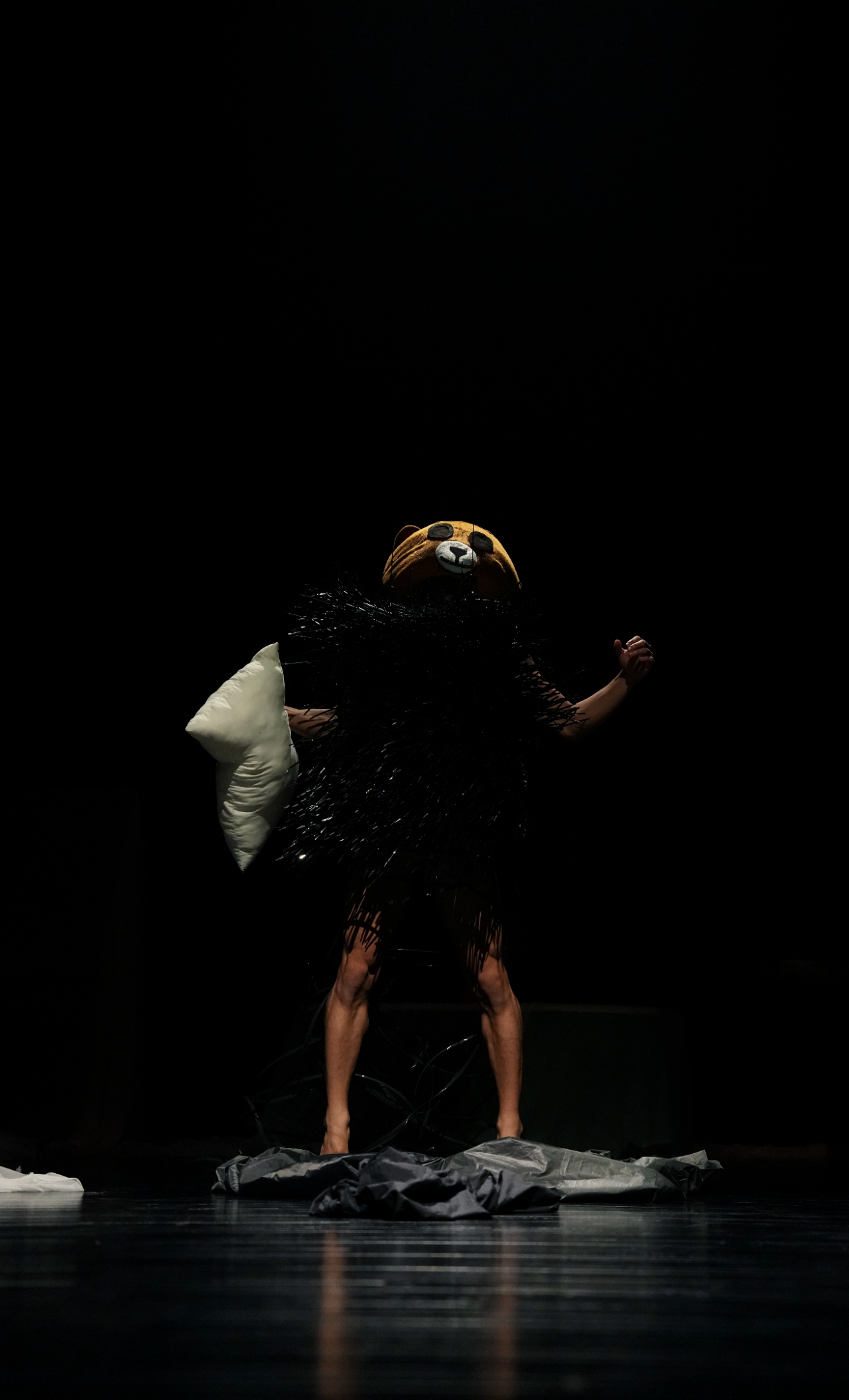

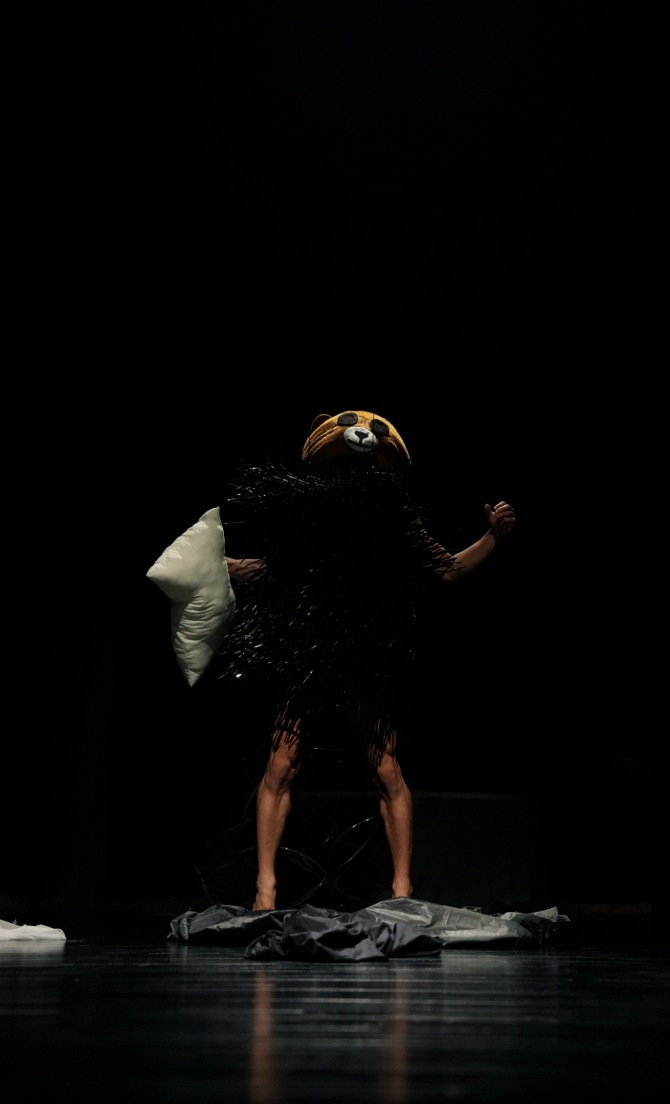

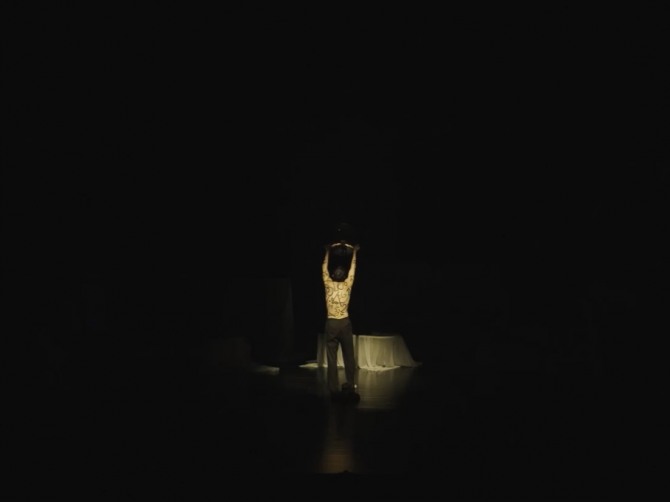

이미지 확대보기서사는 “어느 날 아침, 그레고르 잠자는 불안한 꿈에서 깨어났을 때 거대한 해충으로 변해있는 자신을 발견한다.”에서 시작되어 디지털 시대의 인간이 마주한 불안과 균열을 몸 언어로 드러낸다. 우리는 거미와 인간 사이를 떠다니듯, 현실과 가상의 경계 위에서 끊임없이 형태를 바꾼다. 인간은 끊임없이 정답을 요구받고, 오류를 숨기며, 완전함의 가면을 쓰고 살아간다. 감추어진 오류 속에서 존재의 진실이 모습을 드러낸다. '껍질 아래'는 바로 그 역설을 포착한다.

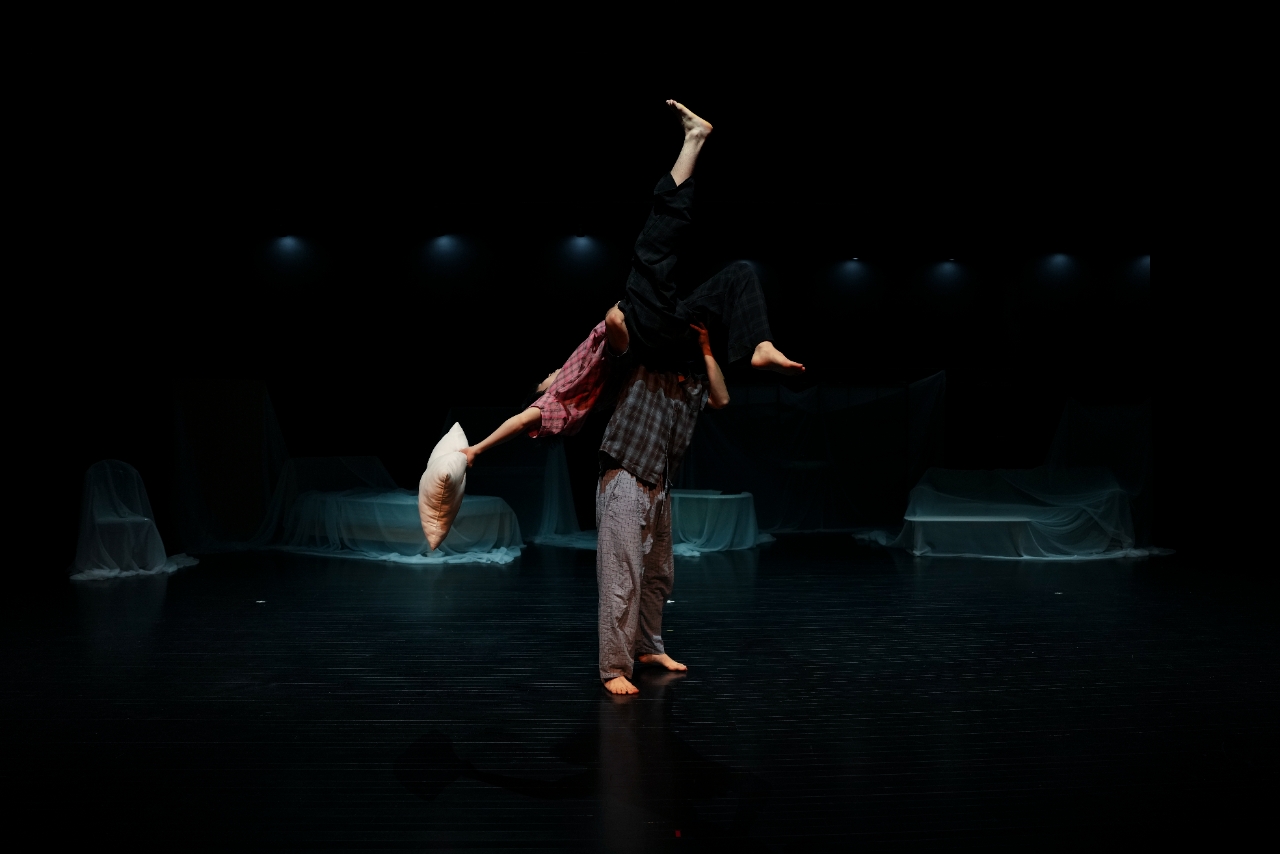

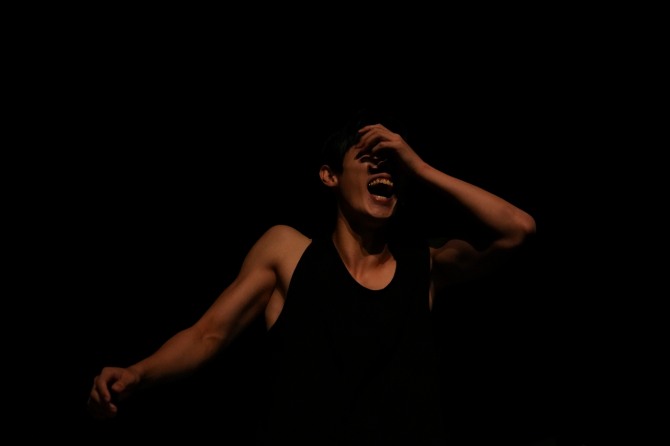

무용수의 움직임은 집단의 리듬에 동조하며 동일성의 안락함을 드러내고, 때로는 그 틀을 거부하듯 낯선 형상을 만든다. 움직임은 단순한 안무를 넘어 제도와 시스템이 규정한 인간의 형태를 비틀고 교란시키는 실존적 행위로 확장된다. 몸은 억압된 감정의 기억과 단절된 관계의 잔향을 소환하며, 추락의 순간에도 재기하려는 근원적 생의 에너지를 드러낸다. 일상과 낯선 몸이 교차하면서, 관객은 얼마나 쉽게 제도와 규범, 기술적 질서에 길들어 있는지를 마주한다.

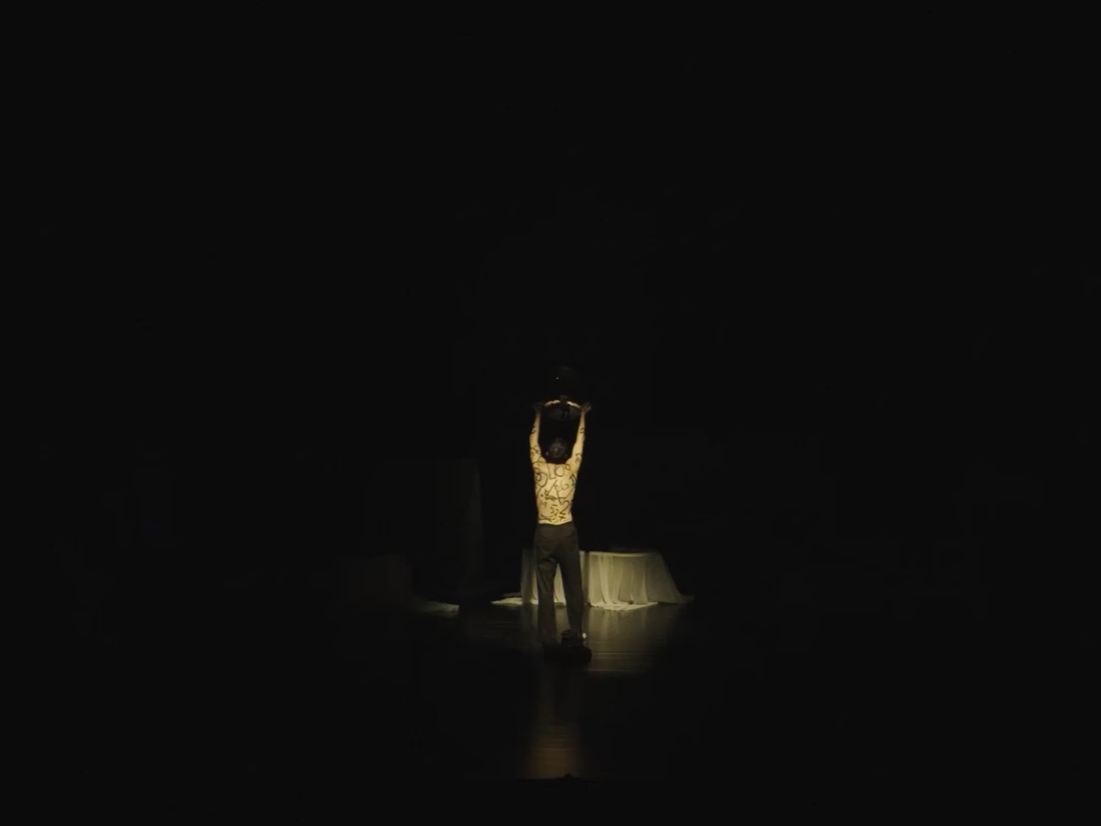

동시에 그 질서의 경계에서 벗어날 수 있는 미세한 가능성인 ‘이탈의 몸짓’도 목격한다. 집단 속에서 개인은 소외되지만, 그 틈새에서 존재의 고유한 빛이 반짝거린다. '껍질 아래'는 인간을 오류 없는 기계로 상정하는 디지털 시스템의 환상을 해체한다. 대신, 불완전성과 결핍, 감정과 실패를 통해 자신을 증명하는 존재로서의 인간을 재조명한다. 추락의 공포 속에서도 몸은 다시 움직이고, 감정과 관계를 매개로 재생의 언어를 만들어낸다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기무용수의 움직임은 오류처럼 시작된다. 선과 곡선, 이성과 감정, 현실과 가상의 경계가 흐트러지는 순간, 몸은 ‘시스템 오작동’의 존재를 드러낸다. 새로운 존재 방식의 탄생이다. 몸은 디지털 세계 속 인간이 잃어버린 감각인 무게, 숨, 촉각을 되찾기 위해 발버둥 치며, 정체성 탐구의 형이상학적 언어로 변모한다. 현대무용은 디지털 시대의 육체적인 철학이 된다. 몸은 생각하고, 사유는 춤춘다. 경계 위에서 흔들리는 몸은 존재를 갱신하는 새로운 언어로 읽힌다.

'껍질 아래'는 디지털 실존주의의 시선에서 현대인의 삶을 탐구한다. 디지털 실존의 균열과 회복의 무의식을 다루면서 인간은 데이터로 환원된 정체성의 조각들로 살아간다. 이 세계에서 ‘정상’은 점수화된 기준으로 측정되고, ‘비정상’은 시스템이 배제하는 오류로 분류된다. 우리는 모두 오류 없는 존재로 살아가기를 강요받지만, 그 무결함의 이면에서 감정은 억압되고, 존재의 가치는 끊임없이 흔들린다. 비정상과 거듭된 오류가 정상처럼 보이고 정상처럼 행동한다.

'껍질 아래'는 불안정한 균열의 지점을 파고든다. 존재가 시스템을 미세하게 벗어나면, 갈라진 틈새로 인간적인 것이 새어 나온다. 추락과 소외, 조롱과 고독의 어둠 속에서 잊혔던 감정, 관계의 잔열, 실존의 갈망이 다시 피어난다. 무용수의 몸은 균열의 흔들림을 체현하며, 디지털적 질서에 균열을 내는 ‘살아 있는 오류’로 존재한다. 이 작품에서 몸은 저항의 언어이자, 재생의 매개이며, 데이터화된 세계에 대항하는 마지막 육체적 증거다.

'껍질 아래'는 인간이 마주한 실존적 오류를 드러내고, 오류 속에서 재생하는 인간적 회복의 서사를 춤으로 새겨 넣는다. 껍질을 벗겨낸 자리, 드러난 것은 상처이며 가능성이다. 그 가능성은, 여전히 진동하는 몸의 언어로 말한다. 우리는 모두 오류로 존재하며, 그 오류 속에서만 진실로 살아 있다. 몸은 고독과 불면, 불안의 층위를 통과하며, 정화와 회복의 가능성을 스스로 길어 올린다. 이때의 회복은 불완전한 존재로 남기를 선택하는 윤리적 결단이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기프로젝트아트독(PROJECT ARTDOCK)은 현대무용을 통해 현대 사회의 감각과 문제의식을 창작하는 단체이다. 사회와 일상에서 느낀 감정을 몸으로 표현하고 영상, 음악, 무대 등 다양한 장르와의 협업으로 무대를 확장한다. 이 현대무용단(團)의 작업은 실험적이면서도 관객과 공감할 수 있는 작품을 만들어 왔으며, 그들의 작품 속에는 늘 시대와 사람을 향한 질문이 담겨 있다. 단(團) 계속해서 새로운 시도를 이으며. 무용이 가진 힘을 더 많은 관객에게 전하고자 한다.

안무가 전예화는 단국대 및 동 대학원 무용학 박사의 힉력과 인하대 연극영화과 겸임교수를 역임하고, 한국현대무용협회 이사, 한국무용학회 이사, 한국예술행정협회 미래세대 위원장으로 활동하고 있다. PADAF 대상작 '최우수 안무상' '최우수 음악상', '최우수 무대기술상', 대한민국무용대상, 사)대한무용협회 이사장상, 한국예술평론기협의회 제43회 '심사위원선정 특벌예술가상' 외 다수 수상이 있으며, 다양한 작품에서 안무 및 출연자로 활약하고 있다.

전예화의 대표안무작은 '남다른점 : Humankind'(2024), '남다른. 점'(2023), '구(미)덩어리'(2022), 'Salute the royal'(2021), '언더독 Plorogue'(2021), 'Under Dog'(2018), 'Good, bye'(2017), '타in의 삶'(2016), 'Along with'(2016), '같아 있는 가치'(2015). '낯선하루'(2015), '닭치고'(2012) 외 다수 안무 및 출연을 했다. (출연에 김정은 주세나 주영상 정정록 김제영 정혁준 박용휘 박상현이 열연했다) 전예화의 '껍질 아래'는 빛나는 성취였다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장), 사진제공=프로젝트아트독(촬영 송우람)