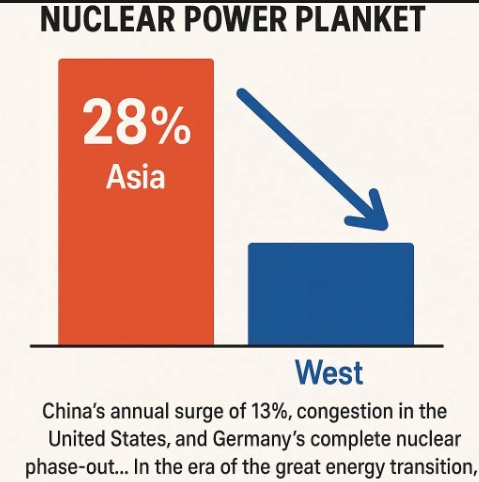

중국 연 13% 폭증·미국 정체·독일 완전 탈원전...에너지 대전환 시대, 원전 중심축 이동

이미지 확대보기

이미지 확대보기오일프라이스가 지난 16일(현지시각) 보도한 내용에 따르면, 2025년 세계에너지통계연감 분석 결과 이 같은 현상을 확인할 수 있다.

◇ 중국 주도 아시아 급부상, 연 13% 성장률 기록

전 세계 원자력 발전량은 지난해 2817테라와트시로 2021년 기록을 넘어서며 새로운 최고치를 기록했다. 지난 10년간 연평균 2.6%씩 늘어났는데, 이는 후쿠시마 원전 사고 이후 침체에서 확실히 벗어난 것으로 풀이된다.

에너지 전문기관 엠버(Ember)의 2025년 글로벌 전력 리뷰에 따르면, 2024년 저탄소 전력(재생에너지와 원자력 포함)이 전체 전력 생산의 40.9%인 1만2609테라와트시를 기록했으며, 이 중 원자력이 9.0%를 차지했다고 밝혔다.

이는 2023년 원자력 비중 9.1%(2686테라와트시)와 비슷한 수준으로, 원자력의 전체 전력 공급에서 차지하는 비중이 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다.

특히 비OECD 국가들이 연 3.0%씩 늘어난 반면, OECD 국가들은 2.5%에 그쳐 원자력 발전의 중심이 옮겨가고 있음을 보여준다.

아시아 태평양 지역의 부상이 가장 눈에 띈다. 이 지역은 현재 전 세계 원자력 발전량의 28% 이상을 차지하는데, 이는 10년 전의 두 배가 넘는 수치다. 중국이 이러한 성장을 이끌고 있다. 중국의 원자력 발전량은 2014년 213테라와트시에서 지난해 450테라와트시 이상으로 늘어 연평균 13%에 가까운 성장률을 보였다. 인도와 한국도 상당히 늘었지만, 규모로는 중국에 못 미쳤다.

◇ 미국 정체 속 서유럽 원전 퇴조 가속화

미국은 여전히 전 세계 원자력 발전량의 29.2%인 연간 약 850테라와트시를 생산해 최대 원전 국가 자리를 지키고 있다. 하지만 겉보기 안정성 뒤에는 낡은 발전소의 점진적 폐쇄와 신규 건설 부족이라는 문제가 자리하고 있다.

캐나다는 발전량이 2016년 106테라와트시에서 지난해 85테라와트시로 줄어 발전소 정비와 정책 변화를 반영했다. 멕시코는 작은 규모지만 해마다 큰 변동을 보여 운영에 어려움을 겪는 것으로 보인다.

서유럽은 원자력에서 빠르게 손을 떼고 있다. 원자력 발전의 모범으로 여겨졌던 프랑스의 발전량이 2016년 442테라와트시에서 지난해 338테라와트시로 크게 줄었다. 독일은 탈원전 정책을 마쳐 원자력 발전량이 0이 됐다. 벨기에, 스위스, 스웨덴은 원전 폐쇄와 수명 연장 사이에서 서로 다른 정책을 보이고 있다.

동유럽 사정은 다르다. 체코, 헝가리, 슬로바키아는 원자력 발전량을 늘리고 있으며, 우크라이나는 전시 상황에도 연간 50테라와트시 이상을 유지하고 있다.

◇ 신흥국 원전 진출과 기존 강국 부침

신흥 지역에서도 주목할 만한 움직임이 나타나고 있다. 아랍에미리트는 바라카 원전 덕분에 2019년 0테라와트시에서 지난해 40테라와트시 이상으로 늘어 짧은 기간 내 놀라운 결과를 보였다.

중남미에서는 브라질과 아르헨티나가 각각 15-25테라와트시 수준을 유지하고 있으며, 브라질은 조금씩 늘어나고 있다. 아프리카 유일의 원자력 생산국인 남아프리카공화국은 약 13테라와트시로 멈춰있다.

일본은 일부 원자로를 다시 가동했지만, 지난해 84테라와트시로 2010년 300테라와트시 이상이었던 후쿠시마 사고 이전 수준에는 여전히 크게 못 미치고 있다. 대만은 탈원전 정책으로 2016년 42테라와트시에서 지난해 12테라와트시로 크게 줄었다. 파키스탄과 이란은 꾸준하지만 작은 규모로 늘어나고 있다.

업계에서는 이러한 변화가 에너지 안보와 기후 대응이라는 두 과제에 맞선 각국의 정책 차이를 보여준다는 분석이 나온다. 특히 세계 최대 탄소 배출국인 중국에서 석탄 발전을 원자력으로 바꾸는 모든 움직임이 탄소 배출 줄이기에 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] 이번주 엔비디아 실적 발표 촉각](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026022109323203649be84d87674118221120199.jpg)