리창 총리, 데이터센터 방문 중 '알리바바 칩' 성능 강조…기술 자립 '신호'

마윈, 2020년 비판 후 '사실상 복권'…中 지도부, 민간 기술 기업 활용 의지

마윈, 2020년 비판 후 '사실상 복권'…中 지도부, 민간 기술 기업 활용 의지

이미지 확대보기

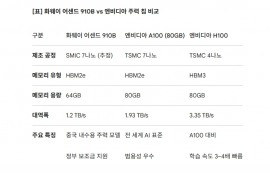

이미지 확대보기마윈과 알리바바의 복귀 조짐은 9월 16일 국영방송 중국중앙텔레비전(CCTV)에서 확인됐다. 대표 뉴스 프로그램 신문련보 에피소드에는 리창 총리가 칭하이성 데이터센터를 방문하는 모습이 담겼다. 리 총리는 엔비디아 AI 칩을 알리바바 전액출자 회사인 핑터우거가 개발한 반도체와 비교하는 화이트보드를 살펴봤다.

화이트보드에 따르면 핑터우거의 PPU 반도체는 엔비디아가 중국 시장을 위해 설계한 H20 칩과 유사한 성능 지표를 보였다. 뉴스 보도는 또한 중국 유니콤이 알리바바 클라우드 서비스를 채택했다고 밝혔다.

방송 무렵 마윈이 술집에서 알리바바 임원들과 대화를 나누는 영상이 소셜미디어에서 확산됐다. "알리바바를 다시 위대하게 만들자"라는 문구가 유행하기 시작했다.

지난주 일련의 사건은 시 주석이 기술 기업에 대한 단속을 완화함에 따라 알리바바와 마윈이 더 이상 압박 캠페인의 대상이 아니라는 것을 시사한다.

마윈은 2020년 말 공개석상에서 물러났다. 그가 시야에서 사라진 이유에는 정부에 대한 노골적인 비판자라는 평판이 포함됐다. "좋은 혁신은 규제를 두려워하지 않고 구식 규제를 두려워한다"고 마윈은 2020년 10월 말했다.

마윈이 시진핑과 대립했던 고 장쩌민 전 국가주석을 중심으로 한 '상하이파'로 알려진 파벌과 연관되어 있을 가능성에 대한 추측도 있었다.

알리바바의 금융 부문인 앤트 그룹의 성장은 당시 시진핑을 화나게 했다. 앤트는 스마트폰을 통해 2조1000억 위안(현재 환율로 2940억 달러) 상당의 소액 대출을 처리했으며 신용 데이터에 대한 단독 통제권을 갖고 있었다. 실제 대출은 지역 은행과 기타 전통적인 기관이 처리했지만, 채무 불이행이 연이어지면 금융 시스템에 심각한 위험이 발생할 수 있었다.

마윈은 이후 많은 사람들이 자진 망명으로 간주하며 중국을 떠났고, 일본과 유럽에 나타났다. 마윈이 앤트에 대한 통제권을 포기한 후 알리바바는 AI에 3800억 위안을 투자할 계획을 세웠다.

마윈이 사진에서 제외되고 회사 경영진이 고개를 숙이고 있는 가운데, 시 주석은 올해 2월 민간 기업 정상회담에 마윈을 초청했다. 테이블에 앉은 31개 회사 중 알리바바를 포함한 6개 회사는 저장성에 본사를 두고 있다.

저장성은 옛날 원저우 상인들이 한때 비즈니스 제국을 건설했던 번성하는 기업가 지역으로 알려져 있다. 이번 정상회담은 중국이 마윈이 사업가로서의 활동을 재개할 의향이 있다는 신호로 여겨졌다.

알리바바 주가는 1월 이후 거의 두 배로 올랐다. 일본 미즈호증권의 수석 중국 주식 전략가 왕선센은 올 여름 적격 외국기관투자자 프로그램을 통해 중국 주식 보유량을 늘리는 여러 투자자들을 만났다.

왕에 따르면 투자자들은 "시 주석이 민간 혁신을 활용한다면 미국과의 마찰을 견딜 수 있을 것"이라고 한결같이 말했다.

중국 기업들은 기술 역량을 향상시켜 왔다. 통신 장비 대기업 ZTE는 한때 미국의 수출 통제로 인해 파산 위기에 처했다. 화웨이는 감소한 매출을 회복하는 데 4년이 걸렸다. 그러나 이제 미국이 아무리 규제를 강화해도 재정적 파탄에 빠질 위험에 처한 중국 기술 기업은 없는 것으로 보인다.

많은 외국인 투자자들은 알리바바를 매수하지 않는 것을 위험으로 보고 있다. 블루크레스트 캐피털 매니지먼트와 D.E. 쇼 같은 저명한 헤지펀드는 4-6월 분기에 회사 주식 보유량을 늘렸다. 이번 주에는 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트도 알리바바 주식을 매입했다.

시 주석의 자신감 증가는 부분적으로 중국의 성장하는 반도체 산업 덕분이다. 중국 최대 파운드리 SMIC는 최고의 파운드리인 TSMC와는 아직 거리가 멀지만, 가치는 900억 달러가 넘는다. AI 칩 회사 캠브리콘 테크놀로지스, 칩 제조 장비 생산업체 나우라 테크놀로지 그룹, 센서 제조업체 옴니비전 등을 포함하는 공급망이 구축됐다.

신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com