SK·삼성, HBM4 주도권 경쟁…中 '2~3년 격차' 추격전

2026년 양산 목표에도 '40% 수율'이 최대 관건

2026년 양산 목표에도 '40% 수율'이 최대 관건

이미지 확대보기

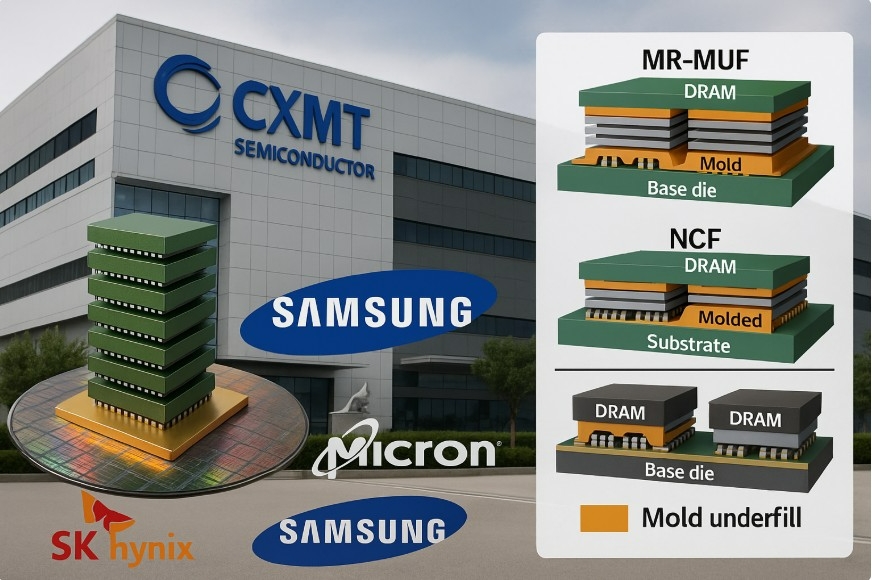

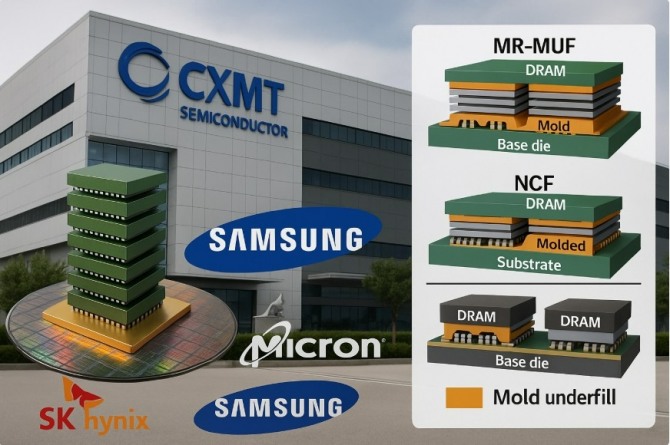

이미지 확대보기중국 D램 제조사 CXMT(창신메모리)가 2026년 4세대 고대역폭 메모리(HBM3) 양산을 목표로, 현재 세계 HBM 시장 1위인 SK하이닉스와 동일한 'MR-MUF(매스 리플로우 몰디드 언더필)' 패키징 기술을 채택한다.

7일(현지시각) 디지스타임스, ZDNet 등 외신과 업계에 따르면, CXMT는 2026년 상반기 MR-MUF 기반 HBM3 생산 시작을 목표로 이미 샘플 제작을 완료했으며, 본격적인 양산 준비에 돌입한 것으로 알려졌다. CXMT는 현재 상하이에 관련 생산 시설을 구축 중이며, 2025년 말까지 가동할 계획이다.

CXMT가 SK하이닉스의 MR-MUF 방식을 선택한 것은 HBM 패키징 로드맵에서 SK하이닉스를 정밀하게 추격하겠다는 전략으로 풀이된다. 이 방식은 16단 이상의 고적층 설계를 가능하게 하면서 열 안정성과 기계적 신뢰성을 동시에 높일 수 있는 장점이 있다.

MR-MUF 공정은 D램 다이(die)를 먼저 열 리플로우(thermal reflow)로 임시 접합한 뒤, 적층 후 재가열해 최종 부착한다. 이후 액상 에폭시 몰딩 컴파운드(EMC)로 캡슐화(봉지)한다. 적층된 D램 층들은 솔더 범프(solder bump)로 연결되는데, MR-MUF 공정은 이 범프 사이의 틈을 몰디드 언더필로 채워 연결을 강화한다. 이는 고밀도 HBM 구조에서 방열을 개선하고 칩 휨 현상(warping)을 최소화하며, 전반적인 신뢰도를 향상시킨다.

반면, 삼성전자와 마이크론은 각 D램 다이 사이에 절연 필름을 삽입하고 열과 압력을 가해 필름을 녹여 결합하는 비전도성 필름(NCF) 방식을 사용 중이다.

업계 관계자들은 CXMT가 두 가지 옵션을 모두 평가한 끝에, 고적층 HBM 패키징 분야에서 SK하이닉스의 기술적 우위를 인정하고 HBM3용으로 MR-MUF를 최종 선택했다고 전했다.

HBM3 양산 선언했지만…'수율 40%'의 벽

다만, CXMT가 2026년 초 양산을 목표로 하고 있음에도, 이전 개발 과정에서 잦은 지연이 있었던 점을 고려할 때 실제 기술이 일정에 맞춰 준비될지에 대해서는 의구심이 나오고 있다.

CXMT의 HBM 양산 도전에는 '수율'이 최대 관건으로 남아있다. 지속적인 개발에도 CXMT의 수율은 여전히 선두 업체들에 크게 뒤처진다. 이 회사의 16nm(나노미터)급 G4 D램은 표준 칩에서 약 70%의 수율을 보이지만, HBM은 수직 적층과 미세 피치 상호연결 등 복잡한 후공정 때문에 수율이 훨씬 낮다.

시장은 HBM4로…SK·삼성 '초격차' 경쟁

CXMT가 HBM3 추격에 나선 가운데, 시장의 주도권은 이미 6세대 HBM4로 넘어가고 있다. HBM4 경쟁은 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등 '빅3' 메모리 제조사 간의 진검승부가 됐다.

SK하이닉스는 지난 10월말 3분기 실적 발표에서 고객(엔비디아)과 HBM4 공급 협의를 완료하고 4분기부터 출하를 시작한다고 알렸다. 내년 물량의 완판 소식도 전했다. 삼성전자는 HBM4 샘플을 엔비디아(Nvidia)에 전달해 차세대 '루빈(Rubin)' 가속기 탑재를 위한 검증을 받고 있다.

AI 가속기 메모리 공급망을 장악하기 위한 이들의 경쟁은 점유율 변화로도 나타났다. SK하이닉스의 D램 점유율은 36.9%로 삼성전자(33.3%)를 넘어섰다. 2025년 상반기 엔비디아에 10조 8900억 원 규모의 HBM을 판매한 실적이 이를 견인했으며, 이는 SK하이닉스 총 매출의 27.3%에 이른다.

HBM4에서 3사의 기술 전략은 엇갈린다. SK하이닉스는 5세대(1b) 10nm급 D램과 향상된 MR-MUF 공정을 적용했다. 이 방식은 적층된 다이 사이에 액상 레진(resin)을 먼저 주입한 후 경화시켜 방열과 휨 현상을 제어, 초고밀도 적층 안정성을 확보했다. TSMC 12nm 노드에서 제작된 베이스 다이(base die)를 통해 JEDEC(국제반도체표준협의기구) 표준(8Gbps)을 넘는 10Gbps 이상의 전송 속도를 구현했다.

반면 삼성전자는 1c D램과 자사 4nm 파운드리 공정의 베이스 다이를 결합하는 더 공격적인 경로를 택했다. 이는 더 높은 성능을 목표로 하지만, 수율 위험 부담도 크다. 생산 안정성에 무게를 둔 SK하이닉스와 획기적인 아키텍처를 추구하는 삼성의 전략이 대비되는 지점이다.

한편, 마이크론은 히로시마 공장에 최대 5360억 원에 이르는 일본 정부 보조금의 혜택을 받고 있다. 마이크론은 이곳에서 EUV(극자외선) 리소그래피 공정을 도입해 차세대 HBM용 10nm급 D램을 양산할 계획이다.

중국 반도체 산업은 HBM 격차를 좁히기 위해 빠르게 움직이고 있다. 최근 장쑤성 우시에서 열린 '제13회 중국 반도체 장비, 부품 및 핵심 소재 전시회(CSEAC 2025)'에서 분석가들은 중국 기업들이 이제 SK하이닉스의 재료, 부품, 장비 생태계를 충분히 파악했으며, 한국과의 격차를 불과 2~3년으로 좁힌 것으로 평가했다.

다만 업계에서는 전 세계 최고 수준과는 여전히 3~4년의 기술 격차가 존재하는 것으로 보지만, 중국 반도체 산업 자주화에는 큰 진전이라는 평가다.

CXMT가 SK하이닉스에 의해 검증된 MR-MUF 방식을 채택한 것은 HBM 제조 병목 현상을 극복하려는 중국의 강력한 의지를 보여준다. 이같은 전략은 중국의 메모리 시장 경쟁력을 높이고 세계 HBM 시장에서 입지를 확대하려는 것으로 풀이된다.

그러나 전문가들은 기술적 진전에도, 수율 개선과 기술 안정화는 여전히 해결해야 할 과제로 남아있으며, CXMT가 AI 및 HPC(고성능 컴퓨팅) 시장을 위한 세계 HBM 공급망에 진입하기까지는 수율 성능, 생태계 준비 상태, 공정 안정성이라는 주요 장벽이 여전히 남아있다고 경고했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com